我が家の物干し台は2階のベランダにありますが、そこに到達するためには2階のいずれかの部屋を通過する必要があります。しかしながら、子供たちも大きくなり生活スタイルが変わった我が家では、無許可で部屋を通過するのが難しくなってきました。そこで今回は、2階の部屋を通過せずに洗濯物が干せる1階和室の掃き出し窓の前に、突っ張りポール式の新たな物干し台を設置していきます。具体的な設置の方法や設置時のポイントやコツなどを下記リンクの動画でも紹介していますので、皆様のご参考になれば嬉しいです。

1.2階ベランダの物干し台までの経路

我が家では、2階のベランダに設置された物干し台で洗濯物を干しています。

2階の配置図は図のとおりですが、ベランダに出るため(つまり、洗濯物を干すため)には2階にある3部屋のいずれかを通過する必要があります。

しかしながら、3部屋のうちの2部屋は子供部屋になっていて、子供たちが大きくなった現在では、親が無許可で立ち入ることが難しくなってきました。そして、残りの1部屋は私の仕事部屋で荷物が多く、物理的にベランダに出るのが困難な状況です。

したがって、現状は洗濯物を干すために2階のベランダに出ることが、非常に困難な状況になっています。可及的速やかに、別の場所にも物干し台を設置しないといけない状況ですね。(子供が大きくなると生活スタイルが色々と変わっていきますね。。。)

2.新たな物干し台を設置する場所

今回はベランダ以外の物干し台設置場所を探していきますが…まあ、普通に考えて、お庭くらいしかないですね。

しかしながら、せっかく日頃から芝生の手入れしているお庭に、大きな土台の物干し台を置くのはちょっと悲し過ぎます。

そこで候補になったのは写真の場所です。1階のリビング横になる6畳ほどの和室の掃き出し窓の前にあるコンクリートステップのエリアです。

この場所はベランダの軒下に位置していますので、陽が高く昇る夏場は少し陽当たりが悪いかもしれませんが、冬場の陽当たりは十分です。また、急な雨などには濡れにくい場所になりますので、代替の物干し場としてはいい選択ではないでしょうか。

なお、ステップの下には小さな花壇があり、今まではネットを張ってゴーヤのグリーンカーテンを作っていましたが、物干し台の設置に向けて、グリーンネットは既に撤去しました。

現状でミニトマトとバジルが少々植えられていますが、樹高がそれほど高くないので、そのままでも何とかなるでしょう。

よって、今回はこの和室の掃き出し窓の前に、物干し台を設置していきます。

3.突っ張りポール式の物干し台

新たな物干し台の設置場所が決まったら、その場所に設置可能な物干し台を検討していきます。

まず、物干し台を設置するコンクリートのステップは、それほど大きなものではありません。よって、設置するもの物干し台には省スペースであることが必須です。そこで選択した物干し台は、ベランダの軒下とコンクリートのステップの間を上下に突っ張る物干し台です。

ベランダの軒下とコンクリートのステップ間の距離を測定した結果は270cm程でした。よって、上下に配置するポールは270cmで使用可能なものを選択する必要があります。

また、ポール式の物干し台では、安全性を考慮すると固定強度が重要となります。商品によってそれほど大差はないのかもしれませんが、出来るだけ安定性の良さそうなものを選択していきたいです。

上記の要件から、私が選択した物干し台は下記です。

セキスイ(積水樹脂)さんの物干し台”DSL-10”です。

上下に突っ張るポールの長さは、205cm~300cmの範囲で調整できますので、我が家のスペースにもぴったりです。

ポールの固定力は、ポール内蔵のバネを突っ張らせることにより確保しますが、本商品の最大の特徴は、接地するポールが2本(ダブルポール)になることです。

バネ力が効くのは長いポール1本だけになりますが、少なくとも短いポールがある側には倒れにくくなりますので、安心感は格段に向上するはずです。

今回は、このダブルポール式の物干し台を設置して、新たな物干し場を作成していきます。

4.セキスイ製スタンドポール”DSL-10”の設置方法

購入したスタンドポールが手元に届いたら、実際にベランダの軒下に設置していきます。まずは、設置説明書を読みながら、その順番通りに設置していきましょう。

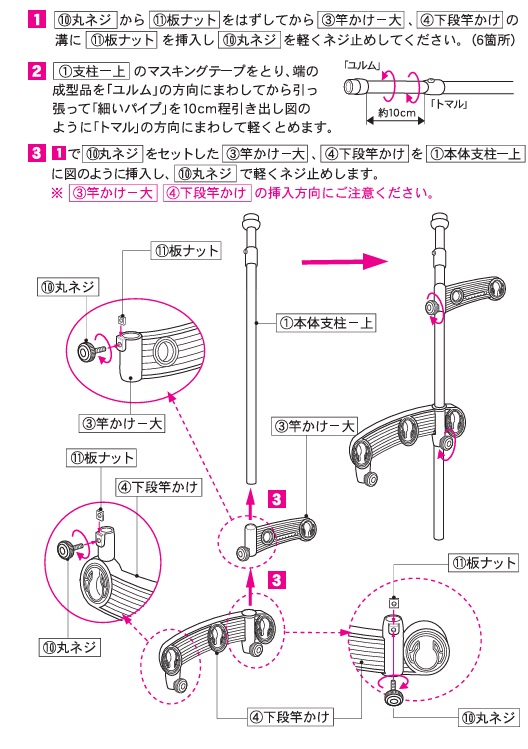

4.1 ポールに竿掛けを固定する

最初に、上部に配置するポール(本体支柱-上)に竿掛けを2個固定していきます。

固定方法は至って簡単です。各竿掛けの穴にポールを通して、丸ネジを締めて固定するだけです。

しかしながら、初期状態では竿掛けに丸ネジが固定されていないので、事前に竿掛けに板ナットを入れて丸ネジを固定しておく必要がありますが、その作業も至って簡単です。(ここまでの作業性を見ると、ユーザー目線でしっかり設計されているように感じますね)

また、竿掛けの位置は、ポールを設置した後に調整しますので、この時点では、設置中に位置がズレないように軽く締めておくだけでよいでしょう。

4.2 上下に突っ張るポールを組み立てる

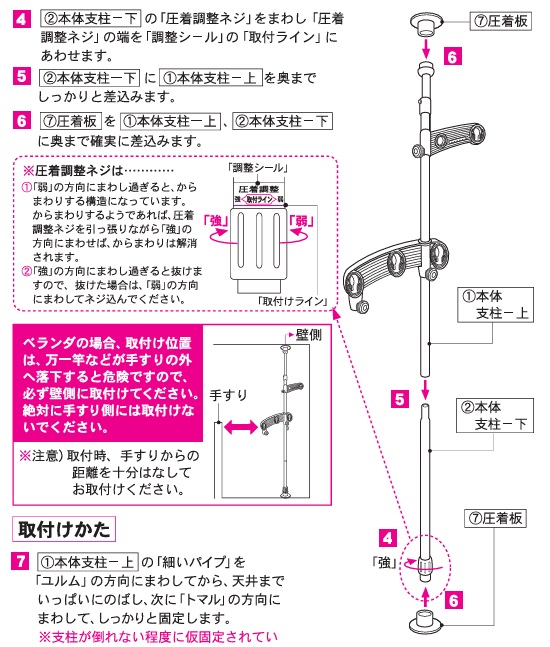

続いては、ベランダとステップの間を突っ張るポール(本体支柱)を組み立てていきます。

まずは、下部に配置するポール(本体支柱‐下)の、ステップ側(下側)になる部分の”圧着調整ネジ”を、表示された「取付ライン」の位置になるよう調整します。

この”圧着調整ネジ”は、「強」の方向に回すことでポールが伸び、内蔵されたバネがより強く突っ張るような構造になっています。よって「取付ライン」に調整した状態では、バネ力が効き始める位置、もしくはバネのテンションがわずかにかかる位置になります。

”圧着調整ネジ”を指定の位置に調整したら、2本のポール(本体支柱-上と本体支柱-下)をしっかりジョイントさせて、ベランダとステップに接地する部品(圧着板)を取り付ければ、本体支柱の組み立ては完了です。(簡単ですね)

4.3 上下に突っ張るポールを設置する

続いて、組み立てたポール(本体支柱)をベランダとステップの間に設置していきます。

設置方法は、まず上側のポール(本体支柱‐上)が伸縮させて、ポールの長さをベランダとステップの距離と同じ長さになるよう調整します。

それを、ベランダとステップの間に設置して、ポールに軽くテンションがかかるような状態で仮固定します。(自重で倒れて来ない状態で軽く位置が収まれば良いかと思います。)

スタンドポールの全体的な施工は比較的簡単ですが、設置作業の中で一番注意が必要なのはこの工程です。その注意点としては2点ほどになると思います。(私見ですけど)

まず1点目は、ポールを出来るだけ地面に対して垂直に取り付けることです。ポールにどれだけテンションを掛けて強く固定したとしても、ポールが大きく傾いていては設置後に簡単にズレて倒れてしまいます。よって、ポールを固定する際に出来るだけ垂直に設置しておくことが重要です。

私の場合は、仮設置した状態で周りの構造物からの距離を測りながら、その距離が均一になるよう調整しました。(写真では、掃き出し窓からの距離が均一になるように測定しています)

また、上側を固定して下側の位置を調整するよりは、脚立などを使用して下側を固定した状態で上側の位置を調整した方が調整しやすいと思います。(ポールの自重影響を受けない上側の方が位置調整しやすいです)

更に、私の場合はレーザー墨出し器まで投入して完璧な垂直を目指しましたが…正直、そこまでの調整は意味がない気がしました。仮設置後に、ポールに更なるテンションを掛けていくのですが、ポールにテンションがかかると湾曲してたわんでしまうのです。

よって、この時の垂直調整は、完璧を求めなくても、常識の範囲内で傾いていないレベルに調整出来れば良いでしょう。

2点目の注意点は、圧着板と家の受け面をしっかり密着させることです。

この辺りは各ご家庭で状況が変わって来るとは思いますが、我が家のベランダの受け面は、表面が凸凹した仕上がりになっています。

デコボコの面に圧着板をそのまま当ててしまうと、表面の凸凹を吸収できずに接触面が減ってしまい、位置がズレやすくなってしまうようなので、ベランダを受ける側(上側)の圧着板には、写真のような手持ちのスポンジ材を追加して取り付けました。(手持ちのスポンジ材が少々厚すぎた気もしますが、硬度がそれほど高くないので、しっかり潰れて密着してくれるでしょう)

なお、この辺りの考え方は、逆に凸凹があった方が、凸凹が圧着板に刺さって位置がズレにくくなるという考え方もありますが…私は接触面積をしっかり確保することを選択しました。

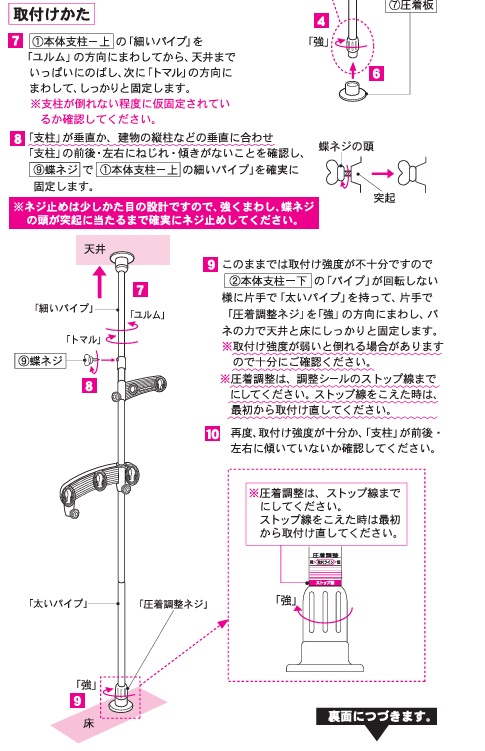

そんな感じでポールが仮固定出来たら、上側のポール(本体支柱‐上)の伸縮する部分に”蝶ネジ”をしっかり締めて突き刺し、ポールの長さが変わらないよう物理的なロックを掛けます。(写真の手の位置に”蝶ネジ”を突き刺す穴があります)

なお、ポール設置後に伸縮部がズレてしまうとポールが突っ張ることが出来なくなって倒れてしまうので、このロック工程が、地味ですが結構重要ですね。(私はネジが余ったことで、ロックを掛けていないことに気が付きましたw)

ポールの伸縮部をしっかりロックできたら、ポール最下部の”圧着調整ネジ”を「強」の方向に回してポールにテンションを掛けていきます。(ポールの本固定の作業です)

なお、”圧着固定ネジ”を「強」の方向に回すと、ポールの長さが少しずつ大きくなっていきます。ポールの長さが大きくなることで突っ張り力が増し、より強固に固定することが出来るということですね。

ただし、前述のとおり、ポールを伸ばしてテンションを掛け続けると、ポールは徐々に湾曲していきます。結果として、”圧着調整ネジ”はどこまでも回し続けることができてしまうので、ズレない程度の適切なテンションを掛けることが出来たら”いい感じ”のところで止めておきましょう。

ちなみに、テンションのかかり過ぎ(”圧着調整ネジ”の回し過ぎ)を防止するために、”圧着調整ネジ”には「これ以上回したらダメだよ!」と言うのを明確に示す「ストップライン」(赤線)が明記されていますので、「ストップライン」が見えたら”圧着調整ネジ”を回すのはやめる感じで丁度良いと思います。(写真は、既に赤いストップラインが見えている調整後の写真ですね)

そんな感じで、ポールにしっかりテンションを掛けたら、ポールがズレないよう固定されていることを確認してポールの設置作業は完了です。

ただ、設置した感想としては、ポールをしっかり上下に突っ張ったとて、ポールの径がそれほど大きくないので、ポールは想像よりも湾曲します。少々価格が上がっても構わないので、建築現場の足場用くらい頑丈な(湾曲しない)支柱をポールとして使ってもらえると良いと思いましたね。

4.4 2本目のポールを固定する

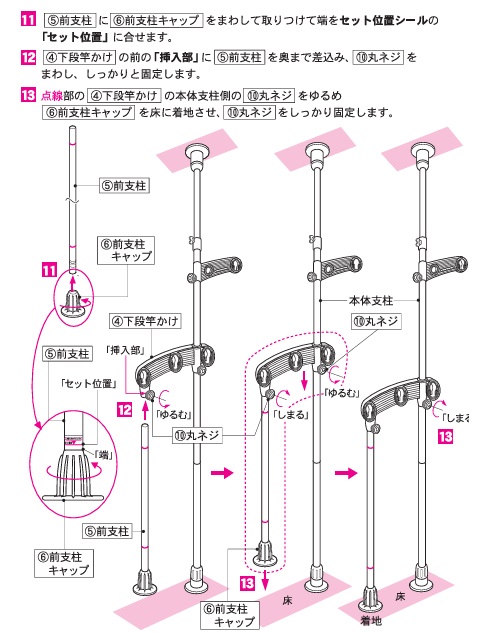

ポールが固定出来たら、今回の商品の肝となる2本目のポール(前支柱)を固定していきます。

なお、この前支柱にはバネのテンションなどはかかりません。メインのポールの前側に設置して、前側に負荷が加わった時の”支え”になるだけです。よって、前支柱の固定は、本体ポールに固定するだけなので、組み立てはとても簡単です。

まずは、前支柱に、接地する前支柱キャップを取り付け、それを竿掛けの穴に挿入して、丸ネジで固定します。

そして、メインポール側の丸ネジを弛めて竿掛けの位置を調整して前支柱キャップをしっかり接地させます。

最後に前支柱キャップの高さを少々調整して、前支柱に少しだけテンションを掛ければ、前支柱の固定は完了です。

これで、ポールが2本脚になりました。しかしながら…2本脚の効果は「ポールの前側に倒れる力が加わった場合にのみ支えてくれる」という効果くらいしかないような気がしますw(構造的には当たり前かもしれませんが、ポールの横方向の力には全く寄与しなさそうですね)

4.5 2本のポールを平行に固定する

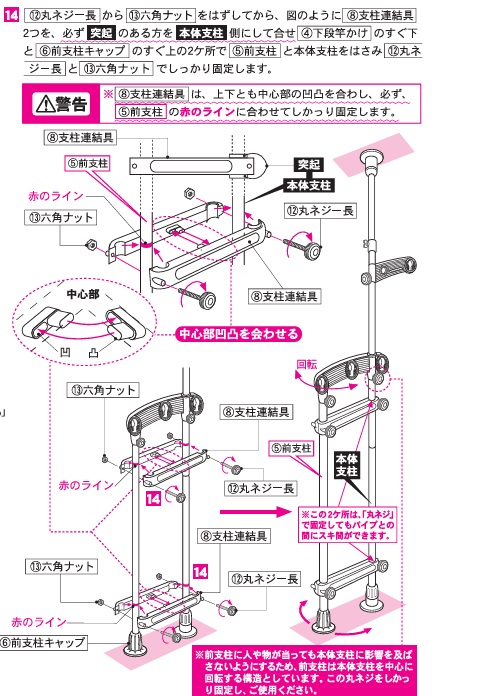

2本目のポール(前支柱)が固定出来たら、そのポールが1本目のポール(本体支柱)と常に平行に保持されるように、2つのポールを固定していきます。

固定方法は、ポールの上下に2個の支柱連結具というパーツを取り付けるだけです。

固定は丸ネジとナットで締結するだけなので、作業自体は至って簡単ですが、丸ネジと締結するナットがとても小さいです。ナットを落としてなくさないよう注意が必要してください。(なくしたらホームセンターにGoです)

2本のポールを固定すれば、安定性は更に増します。(2本の棒が、1枚の板になるイメージですね。)ただ、前述のとおり、横方向の力には寄与しないので、その辺りへの影響は少々気になるところですね。

最後に、上側の竿掛け位置を調整すれば、ポールの設置(右側=片側)は完了です。(竿掛けの調整は、物干し竿を設置する時でもいいです)

5.スタンドポールの設置方法-改

右側のポールは、説明書通りの手順で設置していきましたが、その施工で設置のコツなどはなんとなくわかりました。左側のポールは少し組み立て方法を変えて設置してみましょう。

右側のポールを設置する際に、調整が難しかったのは、2本目のポール(前支柱)の接地位置です。

最終的には写真のように、2本目(前側)のポール接地部がステップの先端ギリギリになるよう調整しましたが、1本目(メイン)のポールを設置する段階では、2本のポールの間隔(=接地位置)が良く分からないので、その位置調整が結構難しいです。

また、一連の施工で感じたのは、各ポールが結構華奢な作りになっていることです。よって、組み立てた後のポールの全体重量が、事前に想像していた程大きくないので、このくらいの重さであれば、ポールを最終形状に組み立てた状態で取り回しても全く問題はなさそうです。

よって、左側のポールに関しては、2本のポールを連結し、事前に最終形状に組み付けた状態(下写真の状態)で設置していきます。

想像した通り、事前に組み立てた状態でも取り回しはそれほど大変ではありませんでした。2本目のポール位置を確認しながら1本目のポール位置を調整できるので、先ほどよりも簡単に仮固定することが出来ました。

この辺りは腕力のない女性などでも設置できるよう組み立て手順を設定しているのだと思いますが、先に最終形状に組み付けた方が、はるかに設置しやすく感じましたね。(2本目のポールの位置があまり気にならない場合は、どちらの手順でも大差ないかもしれませんけど…)

ポールが仮固定出来たら、蝶ネジでポールの長さを固定して、圧着調整ネジでポールにテンションをかけ、2本目のポール(前支柱)がしっかり接地出来るよう調整すれば、左側のポールの設置は完了です。(簡単ですね)

右側で設置のコツなどがわかったので、左側はあっという間に設置できました。(おススメは最終形状に組み立てた状態での設置です)

6.物干し竿を設置する

物干し台の土台となるポールが設置出来たら、物干し竿を設置して、物干し台を完成させていきます。

今回は、2階ベランダの物干し場はそのままで、1階に物干し場を追加する形で対応していきますので、物干し竿の流用は出来ません。新たな物干し竿を購入して準備します。

今回、ポールを設置した掃き出し窓は、それほどサイズが大きくありません。左右のポールの間隔が2mくらいなので、あまり長さの大きくない下記の物干し竿を購入しました。

なお、私は2本セットをお得に購入することができましたが、ショップによっては2本セットなのか?2種類の竿から1本を選ぶのか?わかりにくいものが多数ありましたので、注文する前にしっかり確認しましょう。(2本だと思って注文したら1本だけ届いた…という方のコメントがかなり目立ちました)

物干し竿が準備出来たら、竿掛けの位置を調整しますが、下側の竿掛けは位置調整できませんので、調整できるのは上側の竿掛けのみです。

また、上側の竿掛けの位置も、ポールが伸び縮みする”繋ぎ”の部分(蝶ネジを締結した部分)までになりますので、竿掛けの最高設置高さは180cmです。

よって、今回は、上下の物干し竿の高さに出来るだけ高低差を付けたかったので、上側の竿掛けは上限の180cmにて調整しました。

写真が物干し竿を設置した状態(完成形)になりますが、狭いスペースにいい感じに取り付けることが出来ました。これで、今後は子供部屋などを通過しなくても、洗濯物が干せますね。(嫌がられずに済みますw)

また、設置した物干し竿2本ですが、最大5本まで設置出来ますので、今後家族の要望があれば、順次追加していきます。

ただ、設置した状態でのポール全体の固定強度については、それほど安心感のある感じではありませんでしたね。(前述のとおり、前側のポールは前方向に力が加わった時のみに支えになってくれる構造です。)

ポールと竿掛けを動かないようしっかり固定するなどで、左右のポールをしっかり連結させれば、4本のポールが一体化して更に強度が上がるはずですが…逆に、ポールがしなって力をいなす効果がなくなってしまう可能性がありますので、今後の状況に応じて検討していきます。

コメント