6.浴室暖房換気扇を壁に固定する

換気扇付きフレームが固定出来たら、いよいよ浴室暖房換気扇本体を取り付けていきます。

まずは、換気扇の穴に本体の電源ケーブルを挿入して、屋外に送り込んでいきます。

電源ケーブルは想像していたよりも長めに設定されていました。(据え付け説明書には有効長1.5mと書かれていました。)よって、具体的な施工内容としては、本体を取り付ける前にケーブルをある程度屋外側に送り込んで、残りのケーブルを送り込みながら設置していく感じになります。

フレームへの本体の固定は、フレーム上側の出っ張りに本体を引っかけて吊り下げて、その状態で下側をネジ止めするという簡単な設計です。

電源ケーブルを屋外に送り込みながら本体を所定の位置までセットし、まずは写真のように、浴室暖房換気扇本体をフレームに引っかけて吊り下げました。

やはり、天井との距離は近いですが… 吸気口からの吸気は何とかできそうです。 (設計的には駄目でしょうが、何とかなるでしょう)

フィルターの交換についても、何とか出来ることが確認出来ましたので、私が帰省した時にフィルターの清掃をしてあげれば、実使用上の問題はないでしょう。

本体を吊り下げることが出来たら、本体と換気扇をケーブル接続させます。 接続用のコネクタが本体に隠れる位置に配置されていて、かつ防水コネクタとなっているため接続には少しだけコツが必要ですが、コネクタをしっかり嵌合させて接続させます。 (しっかり接続させないと換気扇が回りませんw)

最後に、本体の下部とフレームをネジ止めすれば本体の設置は完了です。

なお、本体重量は9kgほどです。私は一人で作業しても問題はありませんでしたが、誰か手伝ってくれる人がいるとベターですね。(レンジフードを一人で取り付けたことを考えれば余裕の重さでしたがw)

7.浴室暖房換気扇に電源ケーブルを接続する

浴室暖房換気扇が設置出来たら、屋外側で本体の電源ケーブルを接続していきます。

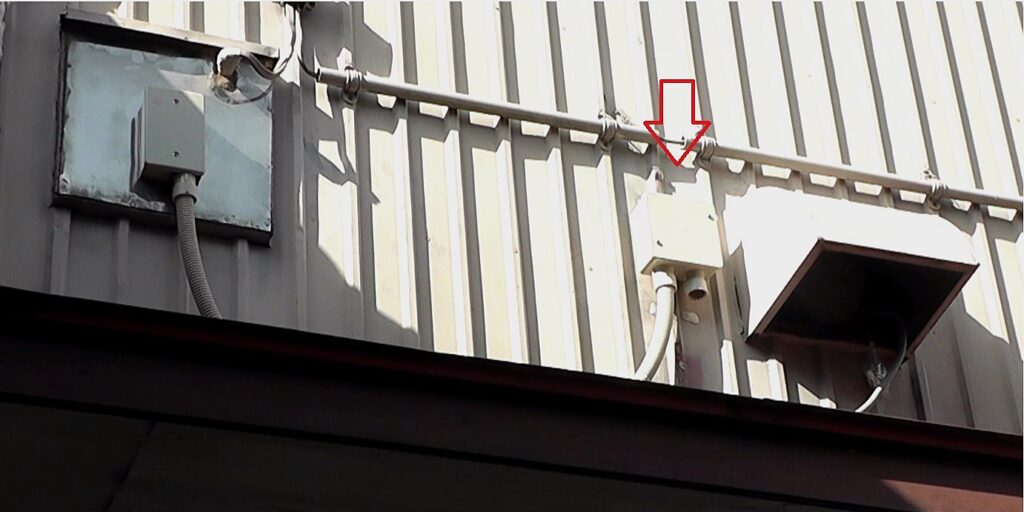

使用する単相200Vの電源は、分電盤から配線したケーブルを写真左側の板金部分から屋外に引き出し、換気扇用の”ひさし”(ウェザーカバー)の近傍のジョイントボックス(矢印部)まで引き回してあります。

しかしながら、本体の電源ケーブルが1.5mと長めの設定なので、こんなに換気扇の近くまで引き回す必要はなかったですね。。。

また、本体のケーブルにはかなりしっかりとしたケーブルが使用されております。 三菱電機の納入仕様書によると「HVVRケーブル」だそうです。 HVVRの”H”にどんな意味があるのか? はよくわかりませんでしたが、特別なケーブルを使用しているのであれば、通常のVVFケーブルよりも耐候性は高いと思われますので、露出配線されても耐えられる仕様になっているのでしょう。

そこで、ウェザーカバー近傍のジョイントボックスを撤去して、分電盤から引き回すケーブルを板金部分のジョイントボックスまでとし、本体のケーブルをそこまで引き回して接続する構成としました。(写真が配線後の状態です)

また、HVVRケーブルという耐候性が高そうなケーブルが使用されていたので、ケーブルのすべてをPF管で覆うのもやめました。(PF管はケーブルをフォーミングする目的で部分的に使用しました。)

そして、本体からのアース線も、板金部分のジョイントボックスで分岐して、地面まで配線する構成としました。(上写真の左側に引き回している細いケーブルが地面に向かうアース線です)

ジョイントボックス内の各ケーブルの接続は、みんな大好き差し込み型コネクタです。アース線も含めて3個のコネクタを使用して接続しました。(写真のとおりです)

なお、本体に使用されているHVVRケーブルは、3芯の芯線1.6mmのケーブルでした。据え付け説明書には、単相200V電源用の配線ケーブルには必ず芯線2.0mmのものを使用するよう書かれていましたが…本体側が芯線1.6mmだとは驚きですね。(配線に芯線2.0mmを強いるなら、本体側も芯線2.0mmでないとおかしいのでは?)

最後に少しだけ愚痴?が入りましたが、以上で本体の電源ケーブル接続は完了です。

8.落下防止用チェーンの取り付け

本体の設置が完了したら、落下防止用チェーンを固定していきます。

本来であれば、屋外の丈夫な構造物にチェーンを固定するのがベストなのですが…実家の外壁はトタンで、近傍に丈夫な構造物がありません。

そこで今回は、写真のように木枠の外側(ウェザーカバーの中)にチェーンをネジ止めしました。

その固定方法では、木枠部分が丸ごと落下した時の対策にはなりませんが、まあ木枠が丸ごと外れるなんて、母親がご存命の間はないでしょうw

ただ、少しばかりの対策として、その先のチェーンの先端は、外壁に取り付けられている金属管に巻き付けておきました。まあ、金属管はトタン外壁にネジ止めされているだけなので、固定強度としては低いかもしれませんが、万が一木枠が丸ごと落下した場合には、金属管がストッパーみたいな感じになって換気口に引っかかってくれるでしょう。多分ww

9.ウェザーカバーへの防虫網の取り付け

続いて、ウェザーカバーに防虫網を取り付けていきますが、あまり目が細かいと排気に支障が出るでしょうし、目が細かい網を選んだとて、虫の侵入を完璧には防止できないと思われます。

そこで今回は、鳥やコウモリなどがウェザーカバー内に巣を作らないようにすることを目的として、写真のような、目の粗い金網をウェザーカバーの出口に取り付けました。

取り付けは束線バンドという簡易的なものですが…まあ何とかなるでしょうww

まあ、この辺りの施工内容は、帰省時に定期的に状況を確認して、問題があるようなら追加で対策するようにします。

10.リモコンホルダの取り付け

以上で、大半の施工が完了しました。後は、リモコンホルダーを取り付けて、本体の動作を確認するだけです。

リモコンは生活防水仕様になっていますので、浴槽に落としたりしなければ浴室でも使用できます。

また、リモコンはリモコンホルダーにチェーンで連結されているので、本体が操作できる位置にホルダを固定する必要があります。

よって、本当は浴室内にリモコンホルダーを設置したかったのですが…今回はドリルを実家に持ってきていなかったので、浴室の硬い壁にネジを打つことが出来ませんでした。よって、浴室内への設置は諦めました。

最終的には、ちょっと見栄えが良くありませんが、上写真のように浴室の出入り口にホルダーを固定し、そこからリモコンを室内に持ち込んで操作する構成としました。

なお、リモコンの信号は赤外線なので、操作する際にはリモコンの先端を本体に向ける必要がありますが、チェーンが付いたままで何とか操作できる位置に固定することが出来ました。

11.浴室暖房乾燥機の動作確認

すべての施工が完了したら、設置した浴室暖房換気扇の動作を確認していきます。

当たり前ですが電源は無事入りましたw

まずは換気扇を動作させてみますが、動作音はとても静かです。モーターもファンも小さいので排気性能はそれほど高くないかもしれませんが、排気せずとも乾燥までできてしまう製品ですので、問題はないでしょう。

続いて、暖房モードを動作させてみます。動作音はかなりうるさいですが、基本的な使用方法は、入浴前に浴室を温めて、入浴中は動作を止めるような使い方になると思いますので(入浴中に風が体に当たると寒いので)動作音は問題にはならないでしょう。

暖かい風は比較的すぐに出てきます。パナソニックの製品は長い間リニューアルされていない古い製品ですが、こちらの三菱電機製品はリニューアルしたばかりの製品なので、その辺りの性能には抜かりはないはずです。

乾燥モードは暖房モードとの違いがあまりわかりませんでしたが、動作音はかなりうるさいですw母親からは「乾燥モードがあるんなら、これからは浴室に洗濯物が干せるね」と言われましたが、実家の古い浴室には物干し用のポールなどはありません。ということは、また「私の仕事」、もとい「親孝行の機会」が増える感じですねw

いずれにしても、これで母親の入浴時のヒートショック対策が完了しました。換気扇が壊れたことを聞かされたのが夏なので、完成まで3カ月かかってしまいましたが、約束した冬までに施工が終わってよかったですw

コメント