新築当時から使用しているリビングのエアコンに不具合が出始め、エアコンを新しく買い替えることになりました。しかしながら、エアコン本体が高額なためその他の費用は出来る限り抑えたいです。そこで今回は、既存のエアコンの取り外しをDIYで実施してみました。取り外し自体はかなり簡単なので方法さえわかればどなたでも実施できると思います。下記リンクにて動画も公開していますので、合わせてご参考にしてみてください。

1.リビング用エアコンの交換にかかる総費用は?

2006年の新築当時から使用している我が家のリビングのエアコンですが、2024年になり流石に不具合が出始めました。(私のメンテナンスで痛めたという側面もありそうですが…)

また、家族からは「もっと消費電力の小さい最新型に変えたい」という要望が強くなったので、これを機に新たなエアコンを購入することになりました。

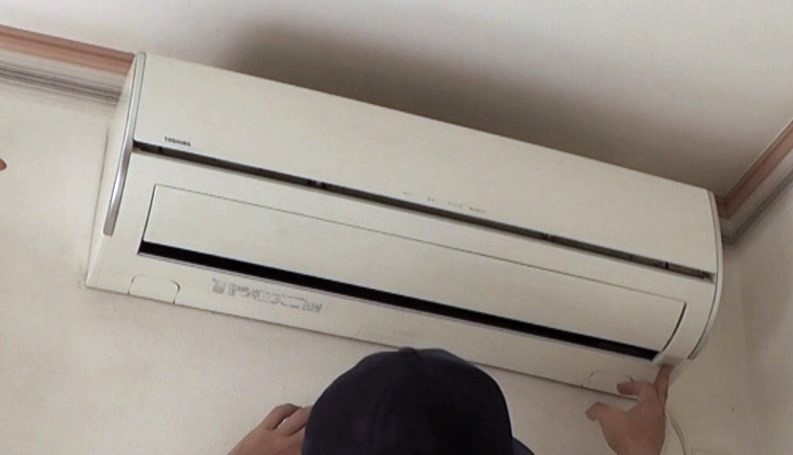

既存のエアコンは、東芝キャリアの”RAS-405GR”です。100V駆動の14畳に対応した4kw級のエアコンですが、今まで本当によく頑張ってくれましたね。

そして、新たに設置するために購入したエアコンは下記です。

三菱重工さんのSRK4024T2-Wです。”Murauchi.com”さんでかなりお得に(税込み¥83,800で)購入することが出来ました。(お取り寄せ品で、注文から取り付けまで1か月以上かかってしまいましたが…)

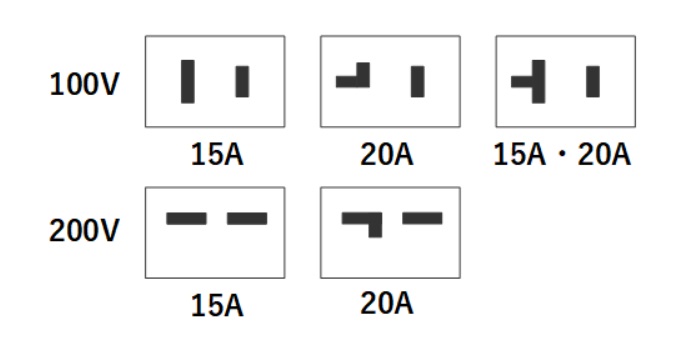

仕様としては、既存のエアコンと同じ14畳対応の4kw級のエアコンになりますが、電源が単相200Vになりますので、現状の100V電源のままでは使用できません。(電圧の切り替え工事が必要になります)

また、電圧が変わるとコンセントに差し込むプラグの形状が変わりますので、コンセントの交換工事が必要になります。(コンセント形状は図を参照してください)

更に、昔は古いエアコンの取り外しと、購入したエアコンの標準的な取り付け作業費は商品代金に含まれていたような気がしますが、最近では別料金になるお店が多くなりました。

その辺りをすべて考慮すると、すべてをムラウチさんにお願いした場合に掛かる費用は下記になります。

- エアコン本体 :¥83,800

- 取り付け工事 :¥15,400

- 取り外し工事 :¥ 6,600

- リサイクル料金:¥ 7,040

- 電圧変更工事 :¥ 4,400

- コンセント交換:¥ 2,200

なんと!本体は8万円台なのに、導入に際しての総費用が¥119,440になってしまいました。ここは、自分でやれる部分は出来るだけDIYで実施して費用を圧縮していく必要があります。

基本的な方針としては、ムラウチさんにお願いするのは「エアコン本体」+「取り付け工事」=¥99,200 だけとし、それ以外はDIYで対応していきます。その第一弾となる今回は「取り外し工事」をDIYで実施して、その工事費用¥6,600を削減していきます。(その他のDIYについては、下記の別記事をご参考にしてください)

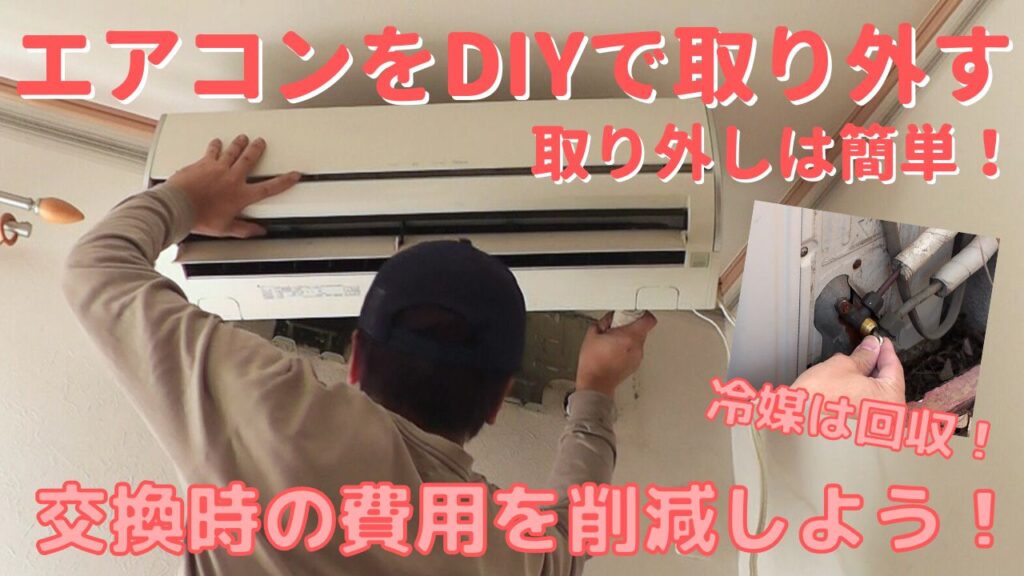

2.古いエアコンをDIYで取り外す

それでは、古いエアコンの取り外し作業を実施していきましょう。

2.1 エアコンの冷媒を室外機に回収する

エアコンは冷媒と呼ばれるガスを室内機と室内機の間で循環させ、それぞれの場所で熱交換を行うことで冷房・暖房を実現しています。

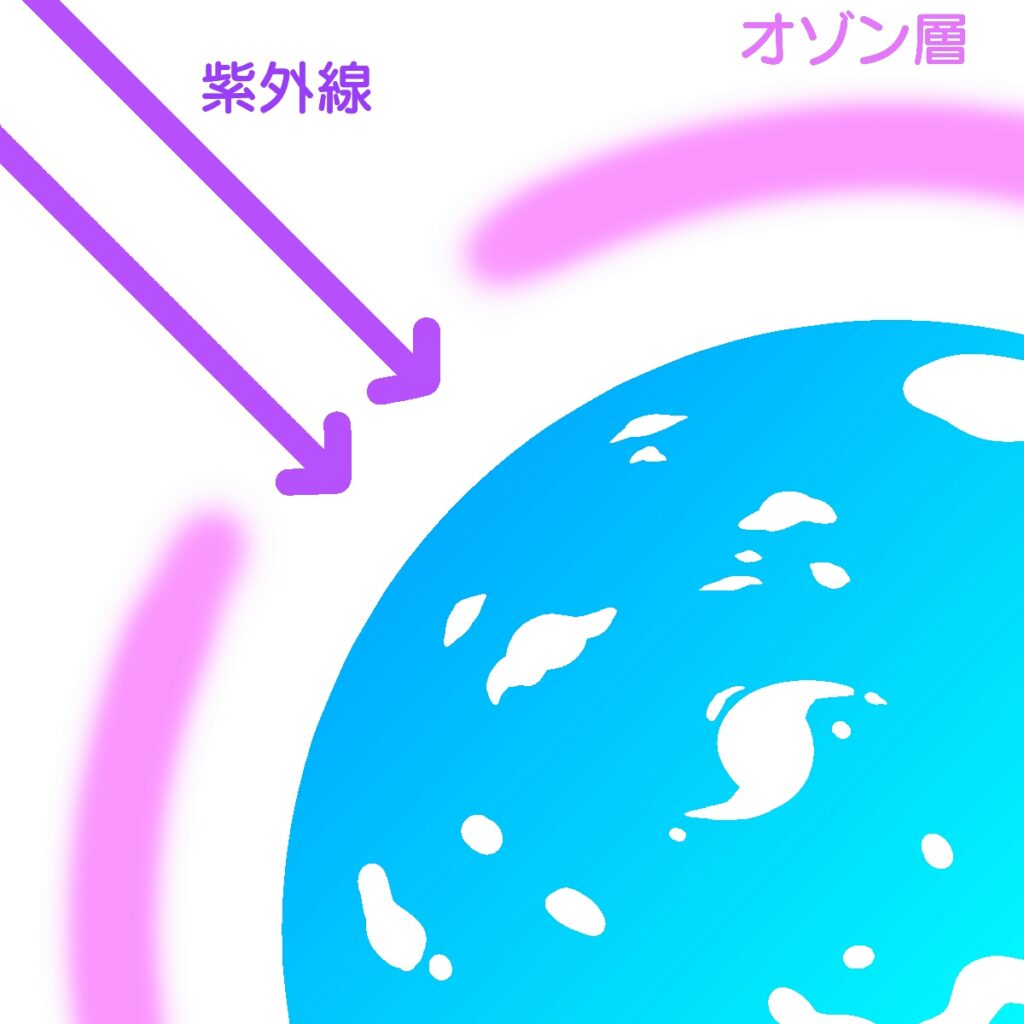

よって、エアコンにおいては、冷媒がかなり重要な要素になりますが、以前に冷媒として使用されていた「フロンガス」が、エアコンの廃棄時に空気中に排出されることにより、地球のオゾン層が破壊されたという悲しい過去があります。

現在では、当時の「フロンガス」よりも環境負荷が小さいものが冷媒に採用されていますので、それが空気中に排出されてもオゾン層が破壊されるリスクはかなり小さくなりましたが、環境負荷が「0」(ゼロ)になったわけではありません。エアコンを廃棄する場合は、冷媒を室外機に回収してから廃棄する必要があります。

冷媒の室外機への回収方法は、循環する冷媒を室外機に閉じ込めるというものです。

まずは、エアコンを冷房運転状態にします。冬でも取り外し作業が出来るよう、エアコンには強制冷房モードが設定されているので、その設定を確認して冷房運転を行います。

我が家の東芝製”RAS-405GR”については、写真のように室内機のフロントパネルの下部にあるボタンを長押しすることにより強制的に冷房運転することができる仕様でした。

なお、各メーカーでの強制冷房運転の方法は、日本冷凍空調工業会の下記リンクなどにその方法がまとめられていますのでご参考にしてみてください。ポンプダウンの一般的な作業方法

エアコンを強制冷房運転モードで運転出来たら、室外機から冷媒が出ていく配管の弁を閉じて、冷媒が室外機に入って来るだけの状態にします。

具体的な方法は、まず室外機の向かって右側に見えるプラスチック製のカバーを外して配管の接続部を露出させます。そして、その上側の細い配管が、冷房時に室外機から冷媒が出ていく配管になりますので、そのナットを外して、その中に六角レンチを挿し込みます。(写真参照)

その状態で六角レンチを締めると、中の”二方弁”と呼ばれる弁を締めることができますので、接続されている細い配管から冷媒が出ていかない状態にすることが出来ます。

なお、我が家の東芝製”RAS-405GR”は2.5mmの六角レンチで締めることが出来ましたが、各社で共通仕様になっているか?はわかりません。六角レンチを挿しこんで、適合するものを使用しましょう。

”二方弁”を閉めたら、そのまま5分以上冷房運転させて、すべての冷媒を室外機の中にしっかり回収します。(冷媒の回収が完了すると、室外機から聞こえてくる音が変わるみたいですが…私にはその変化がわかりませんでしたww)

室外機に冷媒が回収出来たら、今度は下側の太い配管のナットを外し、その中の”三方弁”を閉じます。そうすることで、冷媒の入口も閉じられることになり、冷媒の回収が完了します。(これでオゾン層も守られました!w)

追記:冷媒回収後は、必ずエアコンの運転をストップさせて(電源プラグを抜いて)から次の作業に取り掛かるようにしてください。万が一、”三方弁”を締めずに、エアコンを冷房運転したまま配管接続を外した場合は、コンプレッサーに空気が無限に注入されることになり、「爆発」という最悪の事故に繋がります!!

2.2 室外機に接続されている配管とケーブルを外す

冷媒の回収が出来たら、エアコンの冷房運転を止め、コンセントから電源プラグを抜いた状態で、室外機に接続されている配管と電源ケーブルを外していきます。(電源プラグは必ず抜いてから作業しましょう!)

室外機に接続されている配管は、先端をラッパ状にフレア加工された配管がナットで締め付けられて固定されているだけなので、写真のようにナットを弛めるだけで取り外すことが出来ます。

なお、この時、2.1項での冷媒回収がしっかり出来ていれば問題ありませんが、冷媒回収が不十分だと冷媒が勢いよく漏れだします。まあ、冷媒が少し漏れたとて、オゾン層への影響は軽微だと思いますが…小さな積み重ねが大勢に影響しますので注意が必要ですね。

また、作業時に電源プラグが抜かれていれば問題はありませんが、エアコンを運転させたまま配管の接続を外すと、コンプレッサーに空気が大量に入り込んで爆発する可能性があります。その辺を踏まえると、配管を外す際には、必ず電源プラグを抜くことを徹底すべきですね。

配管が外せたら、次は室外機に接続された電源ケーブルを取り外していきます。

室外機の電源ケーブルは、先ほどの配管接続部の上方にあるコネクタ端子に、3芯ケーブルが写真のように接続されていますので、コネクタの白い部分(ロックボタン)をマイナスドライバーなどで押してケーブルを引き抜きます。(ロックボタンを押せば簡単に抜けます)

なお、理屈はよくわかりませんが、この室内機と室内機のケーブル接続・取り外しには、電気工事士2種の資格は不要とのことなので資格は気にしなくても大丈夫です。(エアコンの標準的な工事であれば資格が不要な旨、経済産業省からもそ通達が出ています)

配管と電源ケーブルが取り外せたら、室外機に接続しているものはなくなりますので、室外機を設置箇所から移動して廃棄できる状態にしておきましょう。

ただ、室外機にはコンプレッサーが配置されている関係上、重量がかなり重いです。移動の際には腰などを傷めないよう注意が必要です。(腰の弱い私は油断するとヤバいですww)

2.3 設置時に延長した配管などを取り外す

室外機の取り外しが完了したら、室内機と室外機を接続させるために、設置業者が延長した配管を外していきます。

室内機に元から直結している配管は、室内機から1mくらいの長さまでです。外壁に出てすぐくらいの場所で、延長した配管が接続されていますので、配管に巻かれている保護テープを外して、その接続箇所を探します。

延長配管の接続部は、写真のように2個のナットで締め付けられています。大きめのモンキーレンチなどを2個使用して、その接続を外していきます。

しかしながら、我が家の配管は、太い方の配管がかなり強固に接続されており、KURE5-56などの潤滑剤を使用してもナットを外すことができませんでした。(30cm級よりもっと大きなモンキーレンチが必要な感じでした。)

よって、最終的には配管をペンチでつぶして、切断して切り離しました。(エアコンを再利用する場合は、ナットをしっかり外す必要がありますが、今回は廃棄が決定しているので…w)

更に、延長したドレン排水管を取り外し、電源ケーブルを適当な箇所で切断すれば施工時に延長した配管などの取り外しは完了です。

2.4 室内機を取り外す

設置時に延長した配管などが取り外せれば、残った配管は室内機側から引き抜ける状態になります。

残った配管を写真のように壁に垂直になるよう真っすぐにフォーミングして、室内側から壁の穴に通せる状態にします。

そして、ここからは室内側での作業です。まずは、壁面に固定してある金属プレートから室内機を取り外します。(室内機本体は金属プレート上部の折り返しに吊り下げられています)

金属プレートから室内機を取り外せば、室内機を固定するものは何もなくなりますので、写真のような感じで室外に残った配管を穴から室内側に引き出しながら、室内機を取り外していきます。

配管を室内側に全て抜くことが出来れば、室内機の取り外しは完了です。

配管をコンパクトに折りたたんで、廃棄の際にスムーズに搬出出来るよう、室外機と一緒に保管しておきましょう。(廃棄予定のエアコンは、室外機の上に室内機を乗せて置いておくことが多いですね)

2.5 室内機固定用の金属プレートを取り外す

室内機が取り外せたら、室内機を固定していた金属プレートを取り外します。(壁にネジ固定されているだけです。)

金属プレートを外すとその壁面はかなり汚れていると思いますので、ほこりを掃除機で除去するとともに、雑巾で綺麗に拭きとれば、エアコンの取り外し作業は全て完了です。(作業自体はとても簡単でしたね)

なお、室外側に配管を保護する配管カバーを設置している場合は、その配管カバーは新設するエアコンにもそのまま流用出来ますので、外側のカバーを取り外したままの状態にしておきましょう。

3.エアコンの取り外し作業について

エアコンの取り外し作業は2項のとおりですが、作業自体はそれほど難しいものはなく、作業にかかる時間も30分程度でした。普段からDIYをされている方であれば、問題なく作業出来るレベルなので、これで「¥6,600」が削減できるのであれば、自分でやらない理由がないと思いました。(あくまで個人の見解です)

ただし、施工後に残念だったのは、エアコンを取り外した状態で、壁面に開いた穴を確認したところ…壁内の筋交いをくりぬく形で穴あけされていたことが判明したことです。。。まあ、家全体の強度には影響がないレベルだとは思いたいですが、筋交いを傷つけないことが穴あけの基本となるはずなので、この辺りはかなり残念でしたね。(これだから、プロの仕事も信用できないと言われてしまうんですよね。。。)

また、壁面に開けた穴もあけっぱなしの状態で、貫通スリーブが配置されてませんでした。その状態では壁内の空気が室内に入って来てしまう状態ですので、新たに写真のような貫通スリーブを追加して取り付けました。

しかしながら、穴が屋外に向けて下げ勾配を持つように斜めに開けられているため、貫通スリーブを壁面にピッタリ配置することが出来ませんでした。(上写真のように、貫通スリーブの下側のフランジが浮いてしまいました。)構造を考えると、この浮きを解消することは難しそうですが、これを解消する良い方法があれば、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。

なお、今回使用した貫通スリーブ、及び外側のキャップは下記のとおりです。(因幡電工さんのものを使用しました)

以上で、エアコンの取り外し作業は全て完了です!(配管の接続を取り外す時には、必ず運転をストップさせて電源プラグを抜いておく、など、ポイントさえ押さえることが出来れば、安全に取り外すことができます)

コメント