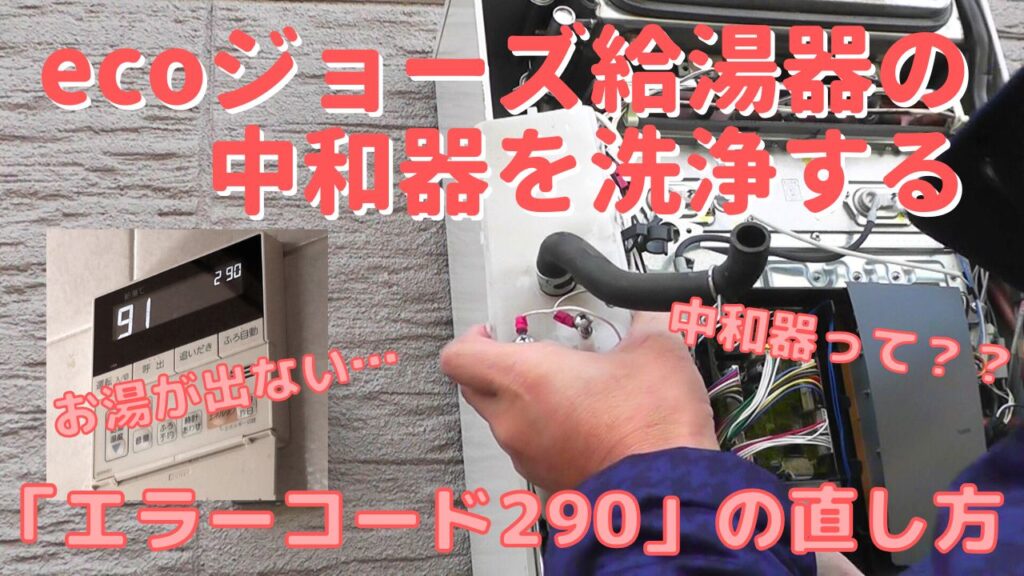

6.中和器の内部を洗浄する

中和器がとり出せたら、中和器の内部を洗浄して詰まりを解消していきます。

洗浄方法は水洗いになりますので、まずは水位電極のネジを外して、水位電極をコネクタ付きケーブルごと取り外します。

その状態で、接続されたままのゴム配管から中和器の中に水を流し込み、内部を洗浄していきます。

本来であれば、中和器の蓋を開けて中を洗浄すればもっと綺麗になるのだと思いますが、今回はそこまではしませんでした。

時より中和器を激しくゆすって中身を動かしながら、排出される水の色が透明になるまで洗浄していきます。(洗浄し始めは、中に溜まっていた水アカ?が洗い流されて、出てくる水が赤みを帯びていました)

中和器から出てくる水が透明になったら中和器の洗浄は完了です。

7.中和器を給湯器に組み込む

中和器の洗浄が完了したら、洗浄した中和器を給湯器に組み込んで元通りにしていきます。

まずは、中和器に水位電極を取り付けます。

なお、この水位電極のネジは想像の3倍くらい固いです。ネジ頭の溝をなめたりしないよう、中和器をしっかりとしたところに置いてネジ止めした方が良いですね。

中和器を組み込む詳しい手順は、分解と逆の作業をするだけなので割愛しますが、組み込み作業で難しかったのは、分解時にも苦労した「金属配管」の取り付けですね。

5.4項で説明した通り、配管の先端にO-リングが配置されている影響もあって、配管の接続嵌合がかなりきつくなっているため、何回トライしても金属配管の下側の接続部(写真の部位)をうまく嵌めることが出来ませんでした。

ちゃんと外せたのだから組み込めるはずですが、どうにも嵌ってくれませんので、最終的にはゴム製品にも使用出来るシリコンスプレーを綿棒に塗布し、配管嵌合面に塗り付けて嵌め込みました。(塗布後は、拍子抜けするくらいスルっと入りました)

「金属配管」を接続したら、接続部を固定するクリップをしっかり嵌め込むことを忘れないように。(この辺は、クリップを外す前に、外す前の状態をよく確認しておいた方がいいです)

中和器をしっかり組み込んだ状態で、接続されている配管やケーブルが確実に接続されていることが確認出来たら、中和器の組み込みは完了です。

8.給湯器を試運転する

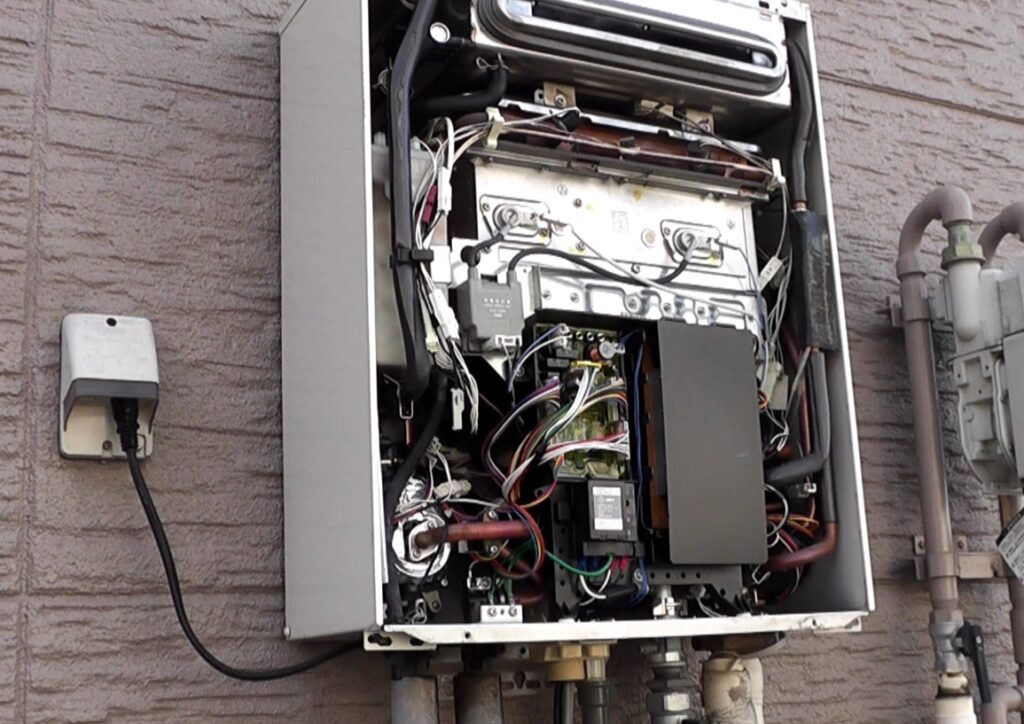

中和器が組み込めたら、電源プラグをコンセントに差し込んで、筐体の前面カバーが開いた状態で試運転していきます。

目的は接続し直した配管から、結露水の水漏れなどの異常を確認するためです。

しかしながら、結露水がある程度中和器内に溜まらないと、給湯器の外には流れ出しませんので、最終的な確認は、結露水が外に排出され出してから確認した方がよいですね。(お風呂を1回入れるくらい運転しないと外への排出が始まらないかもしれません)

結果としては、結露水が外に排出され出した状態でも、給湯器内部に水漏れ等は検出されませんでした。(組み立ては問題なさそうです)

9.中和器の状態を確認する

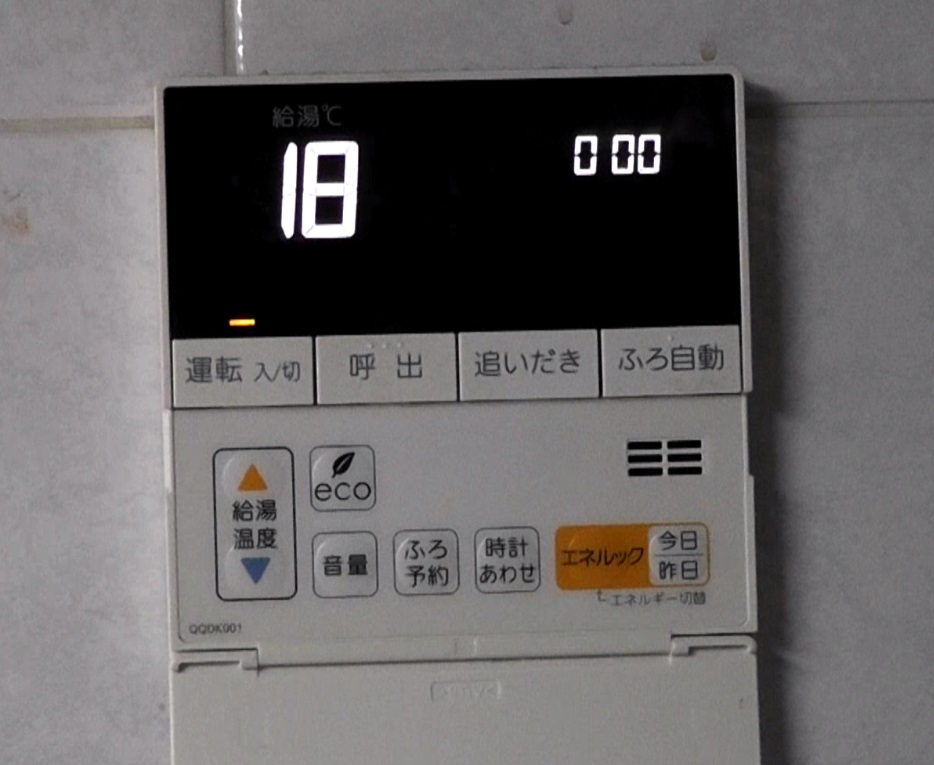

試運転が完了したら、リモコンで再度、給湯器の状態や故障履歴などが見れるモードに入って、中和器の状態を確認していきます。

確認する項目は「18」です。3桁の数字のうちの3桁目が「1」の場合は、水位電極が反応して中和器の詰まりが検出されている状態で、「0」であれば正常です。

写真が中和器洗浄後の表示になります。給湯器が既に稼働出来ているので当たり前ですが、3桁目の表示は「0」で、特にエラーは検出されていませんでした。

これで、「エラーコード290」に対する、中和器の洗浄を含めたすべての作業が完了しました。中和器を取り出す作業は多少難易度が高いかもしれませんが、十分DIYで行える範囲でしたね。(ただし、DIYは自己責任です)

10.結露水のPHを確認する

「エラーコード290」に関する修理作業は全て完了しましたが、ここで一つ疑問が生じるのが、「エラーは解除出来たけど、洗浄後の中和器は本来の役目を果たしているの?」です。

エラーの解除が出来ても、給湯器本来の機能が発揮できていなければ意味がありませんので、給湯器から排出される結露水のPH(ペーハー)を測定して、中和器が結露水をしっかり中和できているか?を確認していきます。

まずは、写真のような要領で、給湯器から排出される結露水を採取します。

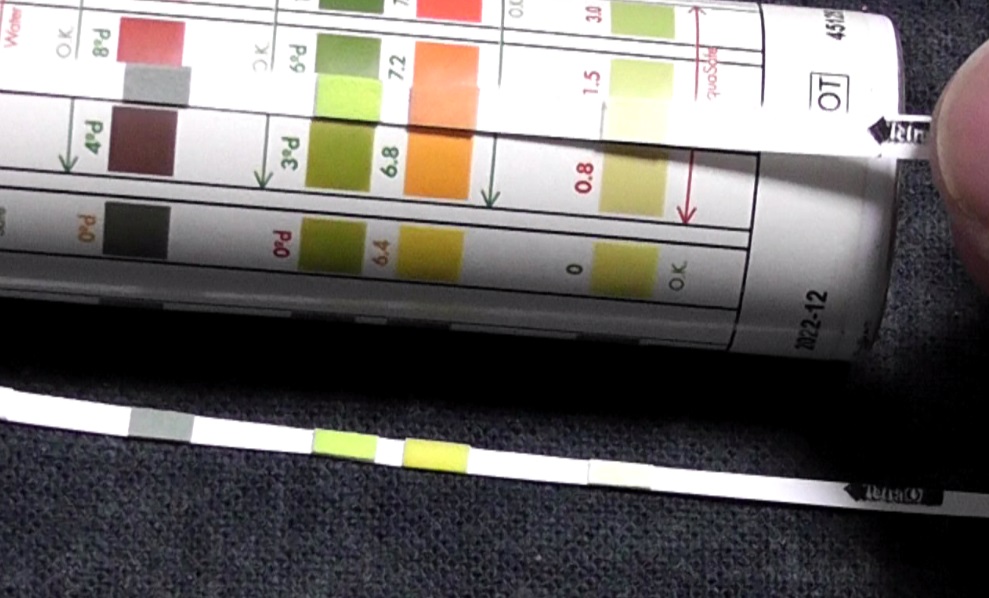

それをリトマス試験紙などでPH測定すればいいのですが、我が家にはリトマス試験紙などはありませんので、それに似た検査が出来る下記のアクアリウム用の水質検査紙を使用して確認していきましょう。

上記は、アクアリウムで水中のPH、硝酸塩濃度などの6つの項目が測定できる試験紙ですが、アクアリウムではそれほど酸性度が高くなることはないので、測定できるPHは6.4以上のみになります。それより酸性度が高い場合は数値がわかりませんが、中和が出来ているか?の確認にはなるでしょう。

試験紙がしっかり反応しているか?比較するために、レモン果汁も準備して測定開始です。

写真内で下に置かれているのが「レモン果汁」を塗布した試験紙で、PH判定見本と比較しているのが「結露水」を塗布した試験紙です。(オレンジ色~黄色となる部分が、PHを測定する箇所です)

結果としては、「レモン果汁」は明らかにPH6.4以下の強い酸性を示しているのに対し、「結露水」は、PH6.8~7.2の間となる色を示しています。ほぼPH7.0の「中性」になっていると言って支障はないでしょう。

これで、今回の「エラーコード290」をDIYによる中和器洗浄で解除しても、給湯器の性能には全く問題がないことが証明できました。中和器みたいな簡単な構造の部分が詰まったというだけで、給湯器の高額な修理や、機器の買い替えを促されるのはまっぴらごめんなので、皆様のご家庭でも「エラーコード290」が出た際には、是非DIYでの中和器洗浄にトライしてみてください。(ただし、DIYは自己責任になりますがw)

11.エラーコード920、エラーコード930について

今回は「エラーコード290」を解除するために、中和器を取り出して洗浄しましたが、その他に悪名高いエラーコードとして「エラーコード920」「エラーコード930」がありますので、最後にその辺りの内容を少し紹介しておきます。

これらは全て、同じ中和器に関するエラーコードになりますが、「エラーコード290」は、中和器が詰まったりして水位電極が異常を検知した時などに検出される、原因がはっきりしているアラームであるのに対して、「エラーコード920」「エラーコード930」は、検出される基準がよくわかりません。

エラーの内容としては「エラーコード920」が、中和器の寿命を”予告”するエラーコードになっていますので、「エラーコード920」が出た状態ではそのまま給湯器を使用することが出来ます。ただし、そのまま1か月ほど使用すると、中和器の寿命を通知するエラーコードである「エラーコード930」に変わって給湯器が使用できなくなります。

っていうか、その給湯器の寿命は、なにをもって判断しているのでしょうか?排出される結露水のPHや、中和器内の炭酸カルシウムの減少具合などを検出しているのなら納得は出来ますが、そんな高度な検出が出来る構造にはなっていないでしょう。恐らくは、時限装置的になんらかの使用条件でカウントが進み、それが累積することでエラーになる仕組みなのだと思われます。(私見ですけど)

Youtubeで「エラーコード920」が出た状態で、結露水のPHを測定した方の動画を観ましたが、そのPHはほぼ”7.0”で、中和器の中和性能自体に問題はありませんでした。

ということは…中和器が問題なく動作しているにも関わらず、なんらかの要素で中和器寿命と判定して給湯器の交換を促すという、かなり闇の深いシステムになっているということですね。ちなみに、このエラーコードはノーリツさんだけでなく、業界でほぼ同じシステムとして採用されているようなので、業界ぐるみで”まだまだ使える給湯器”を”もう使えない給湯器”と判定して、買い替えを促すシステムが出来上がっているということになりそうです。(しつこいようですが私見ですw)

ちなみに中和器寿命のカウント数は、給湯器の状態確認モードの「13」で確認できます。(表示される3桁の数字が、その時点で中和器の寿命としてカウントされている数字になります。)我が家の給湯器では「072」と表示されました。

これの数値が「121」を超えると、中和器の性能に問題がなくても「エラーコード930」が表示され、給湯器が使用できなくなるということなので、このシステムは本当に闇深いと思います。(かつてのソニータイマーは都市伝説でしたが、こちらは、ほぼ確定の時限タイマーのような気が…)

ただ、このカウントを「0」にする手法もあります。中和器を洗浄して、中和性能に問題がないことが確認できた我が家では、カウントされた数値をリセットしておきましたが、記事が長くなりましたので、その方法などは下記の別記事でまとめています。合わせてご参考にしてみてください。

なお、給湯器には10年使用すると「点検してください!」としつこくアラームを上げて、ユーザーの不安をあおる「エラーコード88」や「エラーコード888」というものも存在します。給湯器の異常が検出されているわけではないので、アラームが上がっても慌てないようにしましょう。(ホント、ユーザー視点になっていないシステムです)

コメント