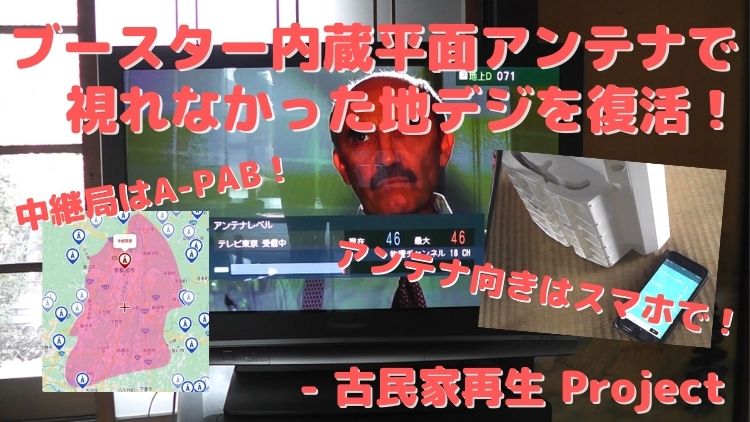

現在、空き家となっている実家の古民家を再生中です。今回は、アンテナ設備の断線で視聴出来なくなっていた古民家に、ブースター内蔵・26素子相当の平面アンテナ(デザインアンテナ)を室内設置して、地上デジタル放送を視聴可能な状態にしました。現状では「仮設置」の状態ですが、アンテナを向ける方向などもスマホのアプリで簡単に調整できます。下記リンクにて動画も公開していますので、皆様のご参考になれば嬉しいです。

1.地上デジタル放送が視聴できない実家の古民家

空き家となっている実家の古民家には、屋根上に写真のような八木式アンテナと、弱い電波を補うためのブースターが取り付けられています。

しかしながら、現状は設置しているブースターの断線ランプが点灯している状態で、長いこと地デジ放送が視聴できない状態になっています。(衛星放送用のアンテナなどもないので、テレビが全く見れない状態です。)

地デジ放送を復活させるためには、屋根に上がってアンテナ設備を点検・修理する必要がありますが、下記リンクの過去記事にて紹介しているように、東京の自宅では、屋根上の八木式アンテナを撤去して、ベランダ壁面に平面アンテナ(デザインアンテナ)を設置しています。

メンテナンス性の良い(屋根に上がらなくてもメンテできる)平面アンテナのメリットを知ってしまった今では、屋根上設置の八木式アンテナをわざわざ修理する気にはなれません。

そこで今回は、屋根上の八木式アンテナは後日改めて撤去する前提で、空き家となっている実家の古民家にも平面アンテナを設置して、地デジ放送が再び視聴できる状態にしていきます。

2.古民家に新設する平面アンテナの選定

まずは、実家の古民家に設置する平面アンテナ(デザインアンテナ)を選定します。

実家は関東の北の方に位置しているのですが、私が小さい頃、テレビ放送がアナログ放送だった時代には、映像に「ゴースト障害」(テレビの画面が2重・3重に見えたりする現象:写真はイメージ)と呼ばれるもの発生していた記憶があります。

よって、テレビ放送の電波強度としては、かなり弱い地域になると思いますので、アンテナを選択する場合には、受信性能の高い弱電界用のアンテナを選択する必要がありそうです。

現在、東京の自宅に設置しているアンテナは、下記の平面アンテナです。弱電界地域ではありませんが、平面アンテナの実力がわからなかったので、受信性能のよい26素子相当のものを設置しています。

また、同時に下記のブースターを設置することで、受信アンテナレベルは、テレビが推奨する「43」に対して「70超」の数値を確保しています。(ケーブルは5分配でテレビ設置数は2台です。)

他メーカーの平面アンテナを試したことはないですが、実際に使用した感想として、このDXアンテナ製26素子相当の平面アンテナとブースターの組み合わせは、性能もコスパも申し分ないです。

よって、今回、実家へ設置する平面アンテナも、実績のある上記と同等の商品を購入して設置していきたいと思います。

早速、同等の商品をインターネットで探してみますが…以前に私が購入した型番をお得な価格で販売しているショップが見つかりません。その代わり、ブースター内蔵の下記の商品が手頃な価格で販売されていました。どうやら現在はブースター内蔵が主流となっているようですね。

ブースター内蔵品は、ブースターを別購入した場合と比較すると、コスト的には圧倒的にお得です。今回は、こちらのDXアンテナ製平面アンテナ”UH26BA”を購入して、実家の古民家に設置していきます。

3.平面アンテナとテレビを同軸ケーブルで接続

DXアンテナ製平面アンテナ”UH26BA”が入手出来たら、まずは、平面アンテナとテレビを直接繋いで、実家エリアの電波受信レベルを確認していきます。

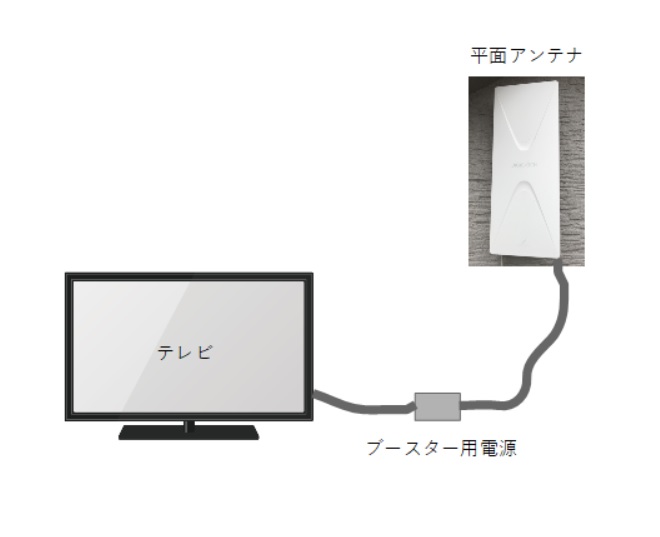

電波の受信レベルを確認するための接続イメージは図のとおりです。テレビと平面アンテナを、ブースター用電源を介して直接接続し、アンテナを室内に置いた状態でどれくらいのアンテナレベルが出せるか?を確認していきます。(アンテナにブースターが内蔵されていると、接続もシンプルでよいですね。)

テレビとブースター用電源は、既にテレビに接続されていた同軸ケーブルを流用して接続します。(コネクタも装着済です。)

ブースター用電源と平面アンテナは、今後の4K・8K放送にも対応した”5C”規格の下記の同軸ケーブルを購入して接続します。

また、同軸ケーブルの色は、室内配線した時に存在感が出ない”黒”を選択しました。長さは今後の施工(各部屋への配線など)も視野に長めの20mのものを購入しています。

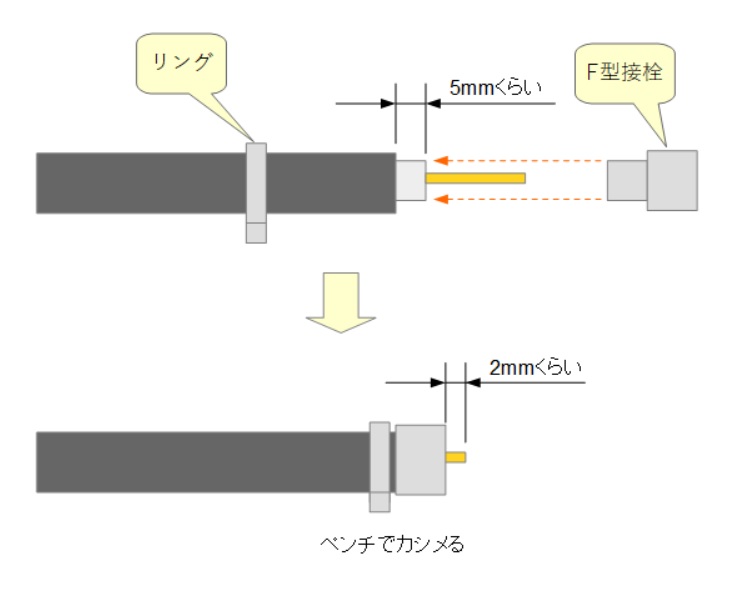

購入した同軸ケーブルの片側には、根元をリングでカシメるタイプの一般的なF型接線を装着して、平面アンテナと接続します。(装着方法は図のとおりです。)

そして、同軸ケーブルのもう片側には、繰り返しの着脱が可能なネジ込み式のF型接線を装着して、ブースター用電源と接続します。

なお、まずはこの片田舎で平面アンテナを使用して地デジ放送が受信できるか?確認するのが主目的なので、購入したケーブルは切断せず20mそのままの状態で使用しました。そして、片側には繰り返しの着脱が可能なネジ込み式のF型接線を使用することで、受信レベルの確認が完了したら取り外してケーブルを有効活用していきます。(繰り返し着脱できる下記のF型接線を1つ持っていると便利です。)

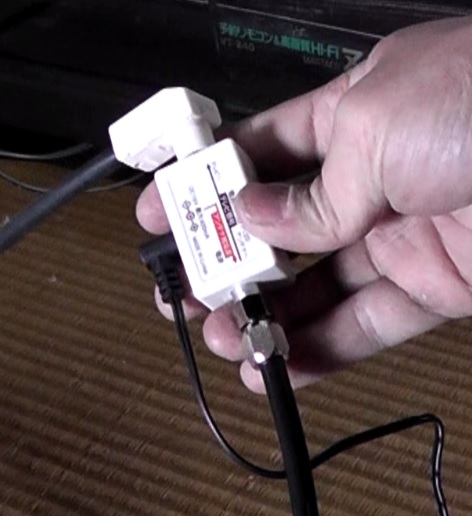

接続する際の注意点としては、ブースター用電源には接続向きがあります。逆に取り付けると受信レベルが良くてもテレビが映りませんので、ラベル表示をよく見て接続する必要があります。(写真の上側がテレビと接続する同軸ケーブルで、下側が平面アンテナと接続する同軸ケーブルです。)

また、ブースター用電源には個別に電源を供給する必要があります。衛星アンテナのようにテレビからの電源供給はできませんので、コンセントにACアダプタを接続してブースター用電源に電源を供給します。(写真の左側に挿し込まれているのがACアダプタのケーブルです。)

4.平面アンテナの設置向きを決定する

テレビと平面アンテナとのケーブル接続が完了したら、まずはアンテナを室内に設置した状態でのアンテナ受信レベルを確認していきますが、確認の際には、電波を受信するために最適な方向にアンテナを向けて確認する必要があります。

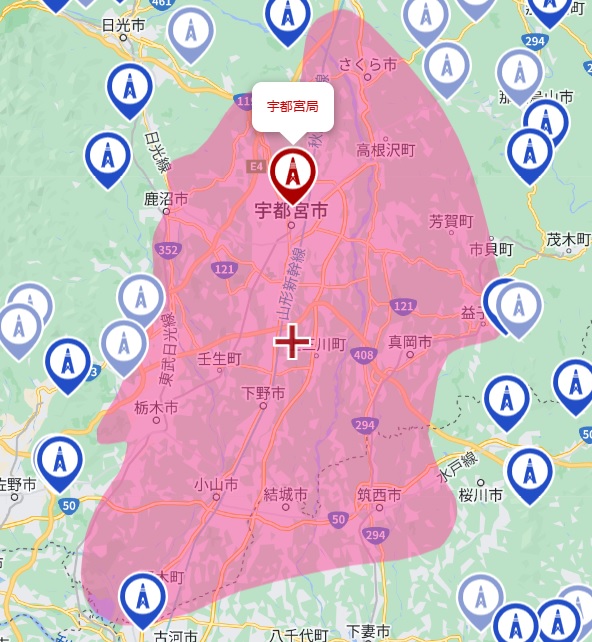

アンテナを向ける方向を確認するためには、まずA-PAB (tv-area.jp) にてテレビを視聴したい地域が、どのアンテナ局(中継局)から電波を受信できるのか?を確認します。

我が家の実家は、スカイツリーからの電波をギリギリ受信できる地域になっていましたが、宇都宮局からの電波が受信できる地域になっていました。(図がA-PABのHPで確認した、宇都宮局の電波受信エリアです。)

現在、屋根上に設置されているアンテナは、宇都宮局に向けて設置されているようですし、ご近所さんのアンテナも同じ方向を向いています。どうやら、この地域は宇都宮局にアンテナを向けるのが良さそうです。

なお、A-PABでは、その他にも小さなアンテナ中継局が多数表示されていますが、受信エリアが小さい中継局は、ほとんどがNHKの電波のみを出力している中継局です。民放の電波を受信したい場合は、”広域民放”と書かれている中継局を探してください。

アンテナを向ける中継局が決定したら、実際にアンテナをその方向に向けていきますが、アンテナを向ける方向を調整するには「テレビアンテナ」という、スマホのアプリを使用すると良いです。

こちらの「テレビアンテナ」アプリは、アプリを起動するとGPSを使用して現在位置を検出し、そこから各中継局の方向を矢印で表示してくれます。(写真のように、近くにあるすべての中継局の方向を表示します。)

あとは矢印の方向にアンテナを向ければアンテナ向きの調整は完了です。アンテナ受信レベルを測定する機械などがなくても向きが調整出来るのはとても助かりますね。

アンテナの向きが調整出来たら、アンテナ受信レベル確認に対する準備は完了です。

追記:2025年現在「テレビアンテナ」アプリは、iphioneでは使用できなくなっています。便利なアプリだったのに残念です。。。

5.地デジ放送の受信アンテナレベルを確認する

アンテナ受信レベル確認の準備が出来たら、テレビ側の初期設定モードで受信可能なチャンネルをスキャンします。

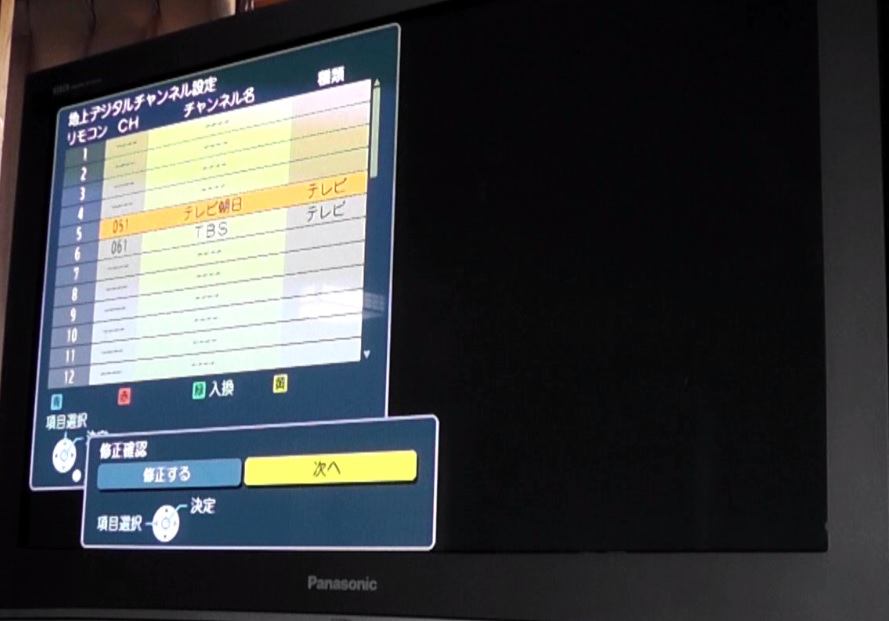

スキャンさせた結果は写真のとおりです。平面アンテナを室内の”畳の上”に設置しただけでは「テレビ朝日」と「TBS」しか受信できませんでした。

映し出される映像も、点いたり消えたりするギリギリの状態ですね。

アンテナレベルはスキャンで検出できた「TBS」で”33~34”です。安定して受信するためには、45以上は欲しいところでしょう。(各部屋に分配するならもっと高いレベルが必要です。)

ただ、逆に言えば、室内の畳の上でこれだけのアンテナレベルが確保できるのであれば、アンテナの設置場所を最適化すれば、何とか地デジ放送の視聴が出来そうです。

なんとなく希望は見えてきましたので、現時点での確認結果としては合格でしょう。

6.平面アンテナの設置位置を最適化する

平面アンテナを室内の畳の上に設置した状態で、2つのチャンネルをギリギリ画面に映し出せるレベルの地デジ電波が受信できることがわかりました。ここからは実家におけるアンテナ設置位置の最適化を検討していきます。

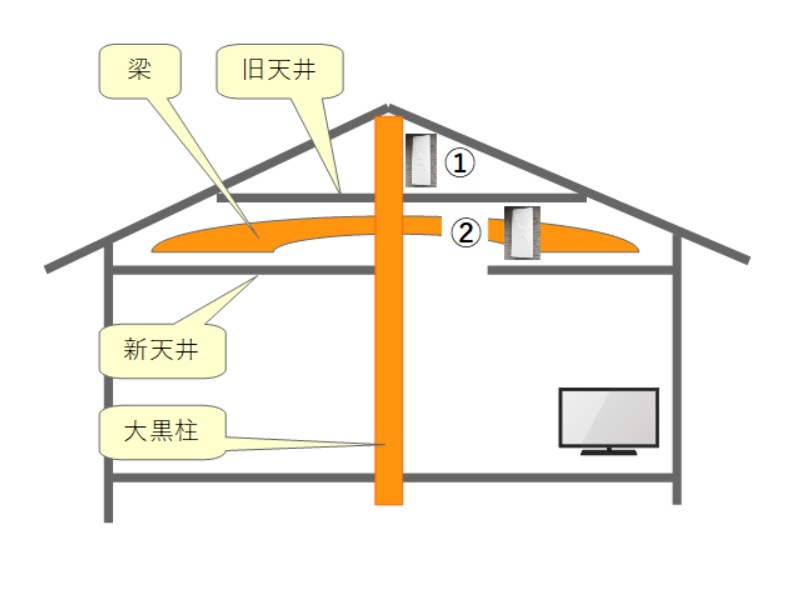

現状で想定しているアンテナ設置場所は図の①の場所です。(屋根内の一番高いエリアに設置する予定)

しかしながら、前回記事【古民家再生】天井板を剥がして隠れている梁や柱の状態を確認するにて、増築したエリアの「新天井」の一部を剥がして「梁」の確認を行ったところ、梁の上に「旧天井」が張られていることがわかりましたので、現時点では①にアンテナを設置するための侵入ルートがありません。

そこでまずは、旧天井より下側の②の位置に平面アンテナを仮設置して、アンテナレベルがどうなるか?を確認することにしました。(設置高さを上げることで、畳の上よりも状態が良くなるか?を確認します)

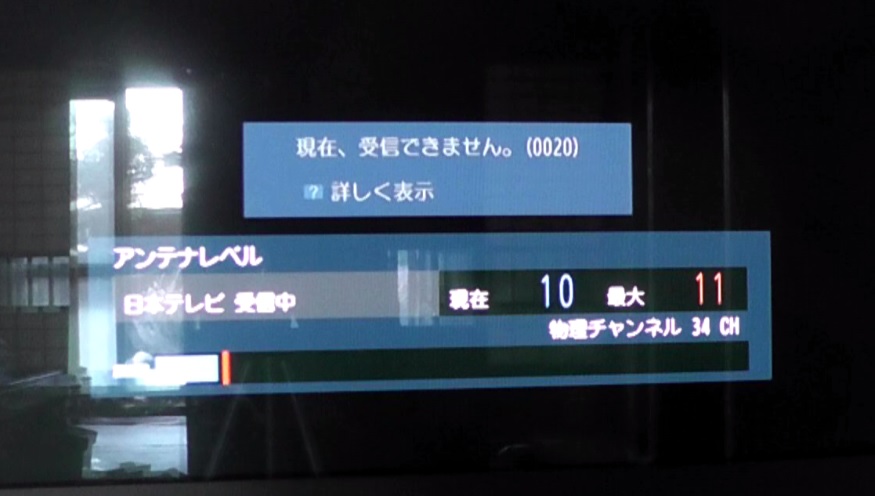

②の位置に平面アンテナを仮設置した結果は写真のとおりです。各チャンネルのアンテナレベルが、10~15くらいまで低下してしまいました。これではデジタル放送の映像が全く映りませんね。(デジタル放送は、映るか?映らないか?の2択なので、微妙に映る状態などはあり得まません。)

天井裏に入れると、瓦屋根や梁などが障害となってしまって電波強度が低下してしまうのでしょうか?(地デジの電波は金属でなくても遮蔽してしまうのでしょうか??)

②の位置がダメなのであれば、それよりも高さが小さい③の位置(室内空間の窓際:中継局側)ではどうでしょう?

③でアンテナレベルが上がり全チャンネルが受信できるようになるなら、①を含めた屋根裏設置は、室内窓際設置よりもはるかに条件が厳しいということになってしまいますが…

結果は、各チャンネルのアンテナレベルが、38~45くらいまで改善し、映像もすべてのチャンネルにて問題なく映し出されました。ということは、屋根裏設置は室内窓際設置よりも条件が悪いということになりますね。

今後、各部屋にテレビを置いて受信電波を分配することを考えると、現状の「テレビを1台だけ接続して38~45」というアンテナレベルでは、ちょっと受信強度が足りないですが、少なくとも中継局側の室内窓際に平面アンテナを設置すること(写真参照)で、すべてのチャンネルで映像が映し出せるアンテナレベルを確保できることがわかりました。

まあ、今後も継続して更なる設置位置の最適化が必要ですが、まずは「実家の地デジ放送を復活させる!」という最低限のミッションは何とか達成できました。

現時点では、ひとまずは⓷の位置(室内窓際)に仮設置した状態にして、今後の最終的な設置場所を考えていきましょう。

最終的な設置場所の本命は元々想定していた①ですが、それがだめなら④や⑤への設置も、検討していきます。

いずれにしても、今回の確認、及び平面アンテナ仮設置で実家に地デジ放送が帰ってきました。しばらくは一人で実家に帰省することが多くなると思いますので、寂しい時のお友達として?私の「古民家再生」に付き合ってもらおうと思いますww

コメント