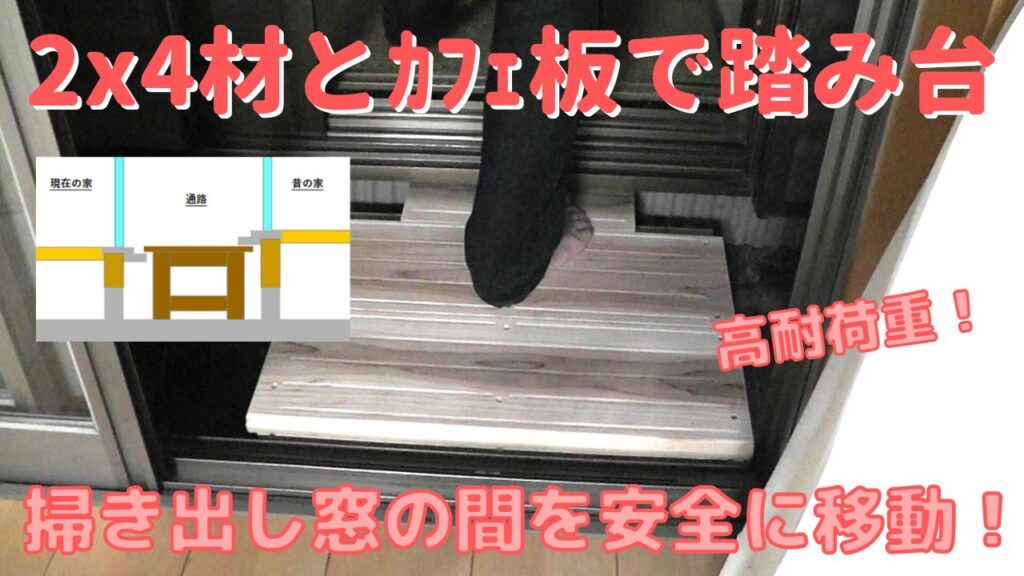

母親が一人暮らしをしている実家は「現在の家」と「昔の家」がつながっており、向かい合う「掃き出し窓」を跨いで行き来しておりますが、80歳を越える母には、その通路を跨ぐことが厳しくなってきました。そこで今回は、その「掃き出し窓」間の通路に、”2×4材”と”カフェ板”を使用した自作の「踏み台」を設置して、通路を跨いで移動する際の負担を軽減していきます。下記リンクで動画も公開していますので、皆様のDIYのご参考になれば幸いです。

1.2つの家を行き来する経路は2つ

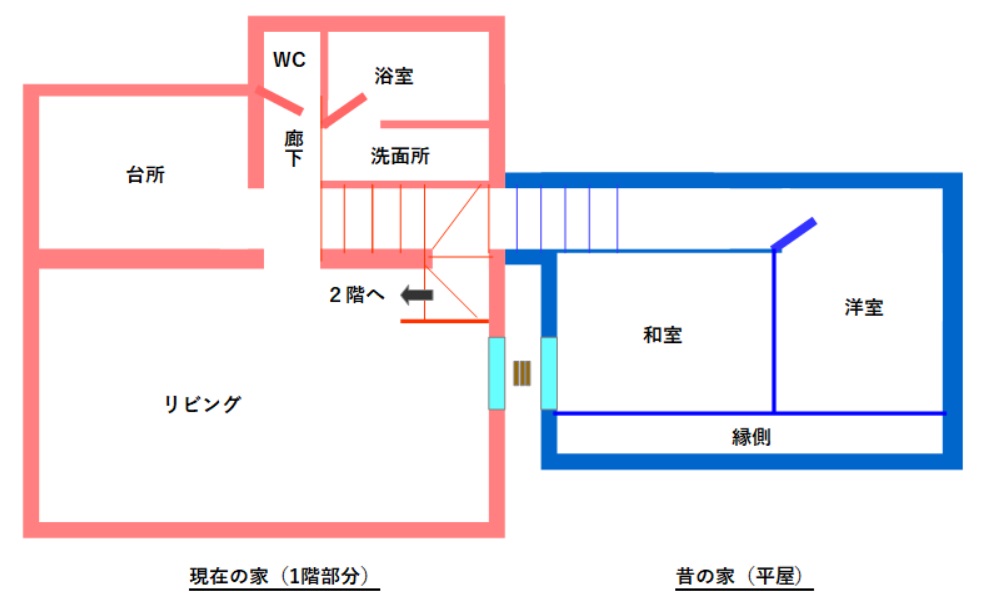

80歳を越える母親が一人暮らししている私の実家は、下図のとおり特殊な構造になっております。なんと、「現在の家」と「昔の家」が階段部分で繋がっているんです。

2つの家を行き来するためのルートは2か所。1つ目は、階段を昇り降りして行き来するルートです。

階段のルートは室外に出ることなく移動できるルートになりますが、階段に手すりがなく安全性に問題があったため、先日のDIYにて手すりを設置して対策しました。(手すりの施工内容などは下記リンクの記事をご参考にしてください)

もう一つのルートは、向かい合う2つの「掃き出し窓」(上図中の水色部分)を利用して、その間の通路を跨いで移動するルートです。

写真がその通路を跨いで移動するルートです。通路はコンクリートの土間になっていますし、2つの家の間には屋根がありますので、雨の日に移動しても濡れないような構造にはなっていますが…通路を跨ぐという移動方法は、80歳を越えた母には少々キツイ移動方法になっています。

そこで、通路の土間には、木製の小さな踏み台(写真内でわずかに見えているもの)を設置していますが、一旦低い踏み台に乗ってから、また部屋の高さに登るという方法になりますので、今後、体力的にいつまでその方法で対応できるか?わかりません。

また、小さな「踏み台」は、高さが低い分だけ安定しているとは言えますが、足を踏み外すリスクもありますので、決して安全とは言えません。

そこで今回は、この2つの家間の通路を跨いで移動するルートに、移動時の負担を軽減するようなしっかりとした踏み台を設置していていきます。

2.通路に設置する踏み台の設計要件

2つの家の向かい合う「掃き出し窓」間の通路に、寸法がピッタリあったしっかりとした「踏み台」を設置していきますが、まずはその設計要件を考えていきましょう。

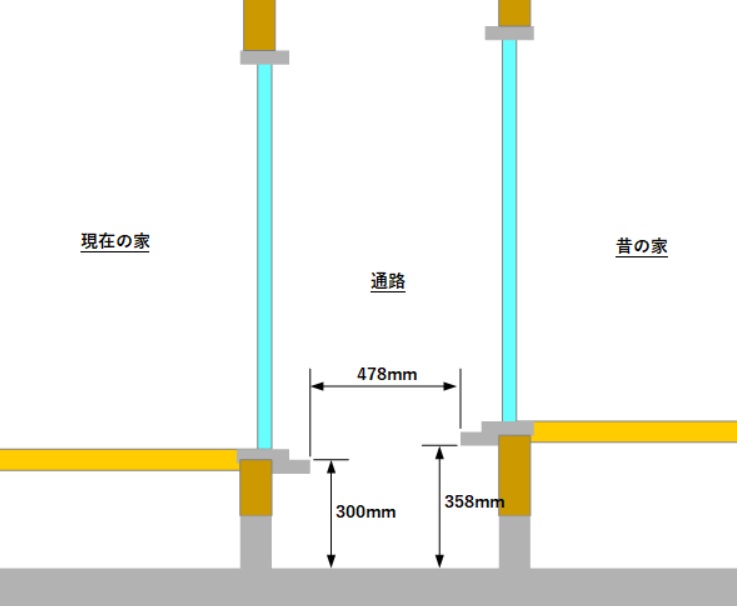

まずは「踏み台」を設置する通路の寸法を測定した結果は図のとおりです。

「掃き出し窓」のサッシ(先端部)間の空間寸法は478mmです。(老人が跨ぐには危険な距離です)

また「現在の家」側のサッシよりも「昔の家」側のサッシの方が、高さが高くなっていますので、その段差なども考慮した踏み台が必要になりそうです。

また、それぞれの掃き出し窓の外側にには雨戸が配置されており、防犯上の観点で、毎晩、雨戸を締めて就寝しているとのことなので、その雨戸の開閉も損なわないことが必須となります。

そして、人一人が乗るのに十分な強度を有する、耐荷重の大きな踏み台である必要がありますので、その強度も重要になりますね。

その辺を全て考慮して、今回設置する「踏み台」の設計要件は下記のとおりとなります

- 通路(サッシ間の空間)をほぼ全て覆う踏み台であること

- サッシの段差影響が軽減できる踏み台であること

- 人が乗っても問題ない耐荷重の大きな踏み台であること

以上の設計要件を元に、踏み台の設計を考えていきます。

3.通路に設置する踏み台の設計概要

設置する踏み台の設計要件が明確になったら、踏み台の設計概要を検討していきます。

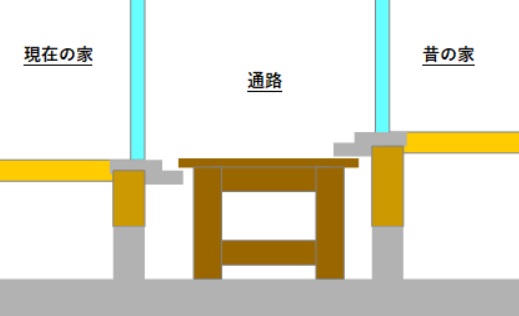

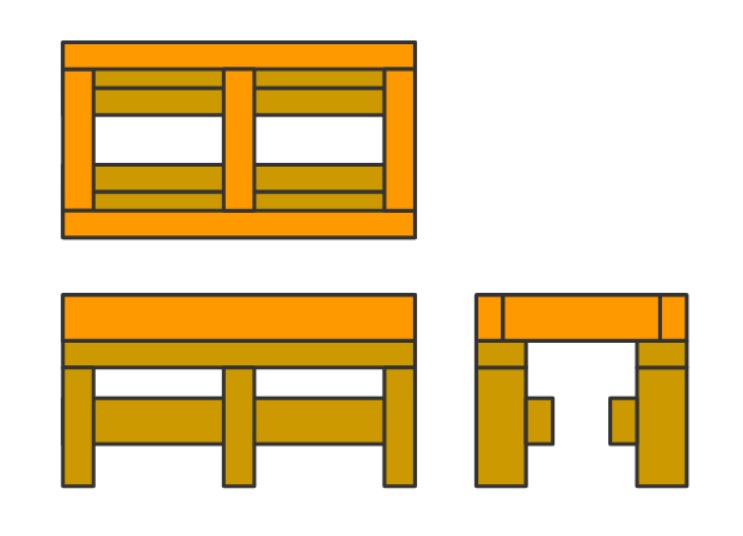

設計要件を基に色々と検討した結果、結論として、今回作成する踏み台の設計概要は図のとおりとしました。

まず、サッシの段差影響を軽減する対策としては、「現在の家」のサッシ高さ(上面)は「300mm」で、「昔の家」のサッシ高さ(顎下)は「358mm」です。その「58mm」の隙間(段差)に、踏み台の天板を配置することで、サッシ間の段差影響を軽減していきます。

よって、踏み台の天板には、「58mm」の隙間にある程度の余裕をもってピッタリ嵌り、かつある程度の強度も有する厚み30mmの「カフェ板」を使用していきます。

また、踏み台の土台となる部分に関しては、強度が重要になりますので、安価に購入出来て強度も確保できる材料である「2×4材」の出番になります。

よって、今回は「2×4材」で頑丈な土台を作成して、「カフェ板」で天板を作成して、踏み台としていきます。

結果としては、下記リンクの記事で作成した「机」と同じような構成となりましたが、「木材」で頑丈なものを作成する場合、「2×4材」と「カフェ板」の組み合わせは、汎用性がとても優れた親和性のある組み合わせになります。

4.2×4材とカフェ板で踏み台を作成する

作成する「踏み台」の設計概要が決定したら、実際に「踏み台」を作成していきます。

まずは、踏み台の脚になる部分を作成していきますが、今回の踏み台では、人が乗ってもびくともしないしっかりとした耐荷重を持つことが重要になります。

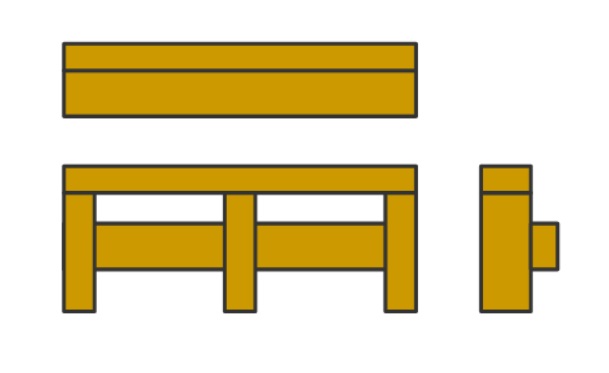

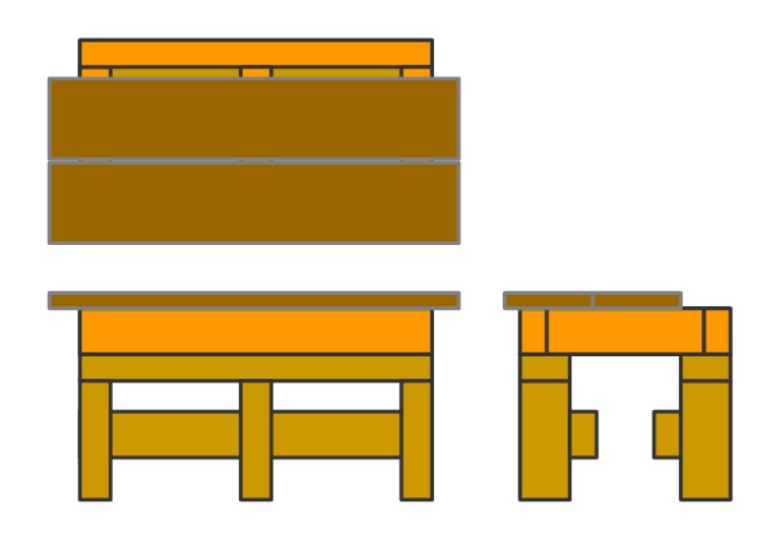

そこで今回は、材料自体が強度を有する2×4材を使用して、踏み台の土台となる脚を図の構成で作成していきます。

なお、今回は天板の横幅を600mmに設定して踏み台を作成していきますので、作成する土台部分(脚含む)の横幅はそれよりも片側30mmずつ小さい540mmの幅で作成していきます。

また、土台の脚を作成する上で重要になるのは「脚の高さを合わせる」ことです。脚となる3本の材料をF型クランプ製でしっかり固定した状態で、電動丸ノコを使用して、3本がピッタリ同じ長さになるようカットしていきます。

材料がカットできたら、長めのコーススレッドで脚を組み立てます。

結果、組みあがった脚は写真のとおりです。体重が70kg超の私が乘ってもびくともしない、かなり頑丈な脚が完成しました。やっぱり、DIYで2×4材は心強いです。(安価ですしw)

今回は、この脚を2組作成して、踏み台の土台としていきますので、これと同じものをもう1組作成します。

脚が作成できたら、2組の脚を連結させて天板を固定する土台を作成していきます。

天板を固定する土台は図のオレンジ色部分のような設計としました。

2×4材は縦向きで使用すると、上からの荷重に対してより大きな強度を有します。(6フィートの長さで両端を支持した状態で100kg近い静荷重に耐えられるらしいです。)それを「日」字型に組み立てて、天板の土台としていけば、かなりの強度が確保できるでしょう。

天板の土台を「日」型に組み立てることができたら、2組の脚を並べて、コーススレッドで固定して連結させます。

写真が、組みあがった踏み台の土台部分です。一目見ただけでも頑丈とわかりそうな土台が作成できましたね。

土台の部分が組みあがったら、その上に天板を取り付けていきます。

家と家の間の通路の幅は「478mm」ですが、それに対して天板として使用するカフェ板の幅は「200mm」です。

よって、この土台の上に2枚のカフェ板を並べて「400mm×600mm」の天板とし、不足する「78mm」余りの部分については、出来上がった踏み台の出来を見て対応を考えていきます。

「400mm×600mm」の天板を組み付けた状態の設計は図のとおりです。天板が付くと随分と「踏み台」らしくなってきますね。

なお、天板が小さいことで土台が見えてしまう部分は、最終的には出来上がった土台を確認してから調整していきますが、構想としては、余った天板をサッシ下の空間にピッタリ嵌る寸法でカットして取り付け、設置した踏み台のズレ防止対策としていく予定です。

また、安全性を考えて、天板の表面は滑らないよう対策して仕上げたいです。よって、いつものサンダーによる磨き加工は実施せず、ニスなども塗布しないで仕上げていきます。

逆に、天板の表面が滑らないようにするために、電動トリマーを使用して、天板表面に写真のような溝を作成して「滑り止め加工」を施工しました。(見た目よりも安全重視です)

作成した溝の幅や深さの設定は適当ですが、直径8mmのビットの先端を2mm程度凸させて加工しましたので、幅8mm・深さ2mmの溝を作成した感じになります。

その天板を、コーススレッドで土台にしっかり取り付ければ「踏み台」は完成です。なお、今回は見た目よりも強度重視で作成しましたので、天板を固定するネジは天板側から打ち込んで固定しました。(ネジ頭は丸見えになります)

結果、完成した「踏み台」は写真のとおりです。表面処理はしておりませんが、「踏み台」としてはいい感じに仕上がったと思います。

一番奥に取り付けられている小さな天板は、踏み台のズレ防止のためにサッシ下の空間に配置する天板です。奥行きは現物合わせてカットしていきますますので、この時点ではネジを軽く締めて仮止め状態としてあります。

また、元々の設計では、土台より天板の幅の方が片側30mm程大きくなる設定にしておりましたが、組み上げて天板に乗ってみた結果、意図的に天板端に乗った場合に、踏み台の反対側が浮いてしまうことが分かりました。

母親が使用中に踏み台がひっくり返ったりしたら大変なことになりますので、最終的には土台と天板がほぼ同じ幅になるよう天板の出っ張り(片側30mm)をカットしました。(組付けた状態で電動丸ノコを使用してカットしました)

以上で、「踏み台」の作成は完了です。(ズレ防止用の天板は、現物合わせでカットして調整します)

5.作成した踏み台を設置する

それでは、作成した踏み台を、「現在の家」と「昔の家」の間の通路に設置していきます。

写真が実際に通路に設置した状態です。

とりあえず、天板が「現在の家」のサッシよりも上で「昔の家」のサッシよりも下に位置する状態で出来ていますので、事前に設計したネライ通りにはなっているようです。(踏み台の作成は、東京の自宅で実施しましたので、この日が初めての現場合わせでした)

ただ、通路のコンクリートの土間が少し歪んでいるのでしょうか?設置した状態で少々ガタツキが見られます。

まあ、それほど気にするガタツキではありませんが、一応準備していた調整用のフェルトシートを脚の底に貼り付けてガタツキがなくなるよう調整しました。

続いて、踏み台がズレないように「昔の家」のサッシ下に配置する天板の調整を行っていきます。サッシ下の奥行寸法を測定して、天板のカット位置を決めます。

カット位置を決めたら電動丸ノコで真っすぐカットして、実際にサッシ下に嵌め込んで、土台にネジ固定します。

その状態で「踏み台」を「昔の家」側に押し付け、「現在の家」の雨戸を閉めることが出来るか?を確認していきます。

結果は下写真のとおりで、「昔の家」側に押し付けて「踏み台」が(奥にそれ以上)ズレなくなった状態で、「現在の家」の雨戸がちゃんと開閉できることが出来ました。(天板の調整は完璧でした)

ただ、ズレ防止用の天板はサッシの下に入ってしまうので、部分的に存在していればいいと割り切ったのですが…こうしてみると、少々違和感がありますねw(ケチらずに天板の幅を合わせるべきでした)

設置が完了したら、家主である母親に使用感を確認してもらいますが…とりあえずは「うん。いい感じだ」と言ってもらえました。

まあ、息子が手間をかけて作って来たものに対して、その息子を目の前にして文句は言えないでしょうが、私が歩いてみても不安は感じない出来になっていますし、母の感想も社交辞令ではないと信じましょうw

「踏み台」の設置が出来たら、踏み台をより強固に位置決めしてガタツキを抑えるための”木材の端材”と”硬めのスポンジ材”を重ねたものを、ズレ防止用の天板と「昔の家」のサッシの隙間に嵌め込んで今回の施工は完了です。(サッシ中央下部に出っ張りがあったので、左右に分けて嵌め込みました)

なお、今回の踏み台は屋根がある場所への設置になるので表面処理は施工しませんでしたが、今後、雨が吹き込むなどで痛みが見られるようであれば、別途対策を考えていきたいと思います。

これで、前回の階段への手すりの設置含めて、母が家の中を移動する際のリスクはかなり軽減できたと思います。怪我したら一気に老け込む年齢になってきていますので、無理をしないように生活してもらいたいですねー

コメント