屋外で地植えにて栽培していた我が家のバナナ苗”ドワーフ・ナムワ”。幹巻テープと稲わらでしっかり冬越し対策して”冬将軍”に挑んだはずでしたが…残念ながら、冬越しに失敗してしまいました。防寒対策としては十分に見えた冬越し対策でしたが、冬越しに失敗した原因はなんだったのでしょうか??時間経過による苗の変化を元に、枯らせてしまった原因を推測して今後に向けての対策をまとめました。下記リンクにて動画も公開していますので、屋外での露地栽培バナナの冬越し失敗例としてご参考にしてみてください。

1.耐寒性のあるバナナ苗-ドワーフ・ナムワ

我が家では、美味しい国産のバナナが食べたいという思いで、耐寒性に優れると言われているバナナの品種”ドワーフ・ナムワ”種を栽培しています。

栽培開始は2023年の春です。沖縄から吸芽(キュウガ)と呼ばれるバナナの新芽(写真)を購入して、鉢植えで栽培を開始しました。

購入した吸芽を植え付けてバナナ栽培を開始した時の様子は、下記リンクの過去記事で詳しくまとめていますのでご参考にしてみてください。(栽培開始当初に書いた記事ですので、栽培に対する理解度が若干低いですが…)

バナナ栽培に適した気温は20℃~30℃で、20℃を下回ると生育不良になってしまうと言われています。そして、バナナは10℃を下回ると成長が止まり、5℃を下回ると葉が枯れ、-2℃を下回ると根まで枯れてしまいます。

また、バナナは実が生るとすぐに枯れてしまうと言われているので、栽培を開始した当初は1年サイクルで栽培される1年草なのだと思っていたのですが…通算の葉数が35枚~45枚くらいになった時点で初めて花が咲くということなので、20℃をコンスタントに上回る期間(成長期間)が短い関東での栽培では、収穫までにかなりの期間が必要になります。

よって、2023年に関しては、当然ながらバナナの収穫が出来るわけもなく、冬の間は写真のように鉢ごと室内に移動して冬越しさせました。(毎日一緒に寝ましたw)

室内で冬を過ごしたバナナは、冬の間は葉を枯らせてしまいましたが、幹の部分は枯れることなく無事に冬を越してくれて、2024年の春にはお庭に地植えすることが出来ました。

室内での冬越しとその後の地植えの様子は、下記リンクの過去記事でまとめていますのでご参考にしてみてください。

地植えにして育てられたバナナは、びっくりするくらいグングン成長し、ドワーフ種と呼べないくらい大きく成長しました。(樹高は3mくらいになりました)

最終的には、写真のように根元の幹回りが80cmを越えましたので、バナナ栽培の諸先輩方からは「ここまで育てばバナナが100個くらい取れる」と聞かされ”よだれ”が出ましたww

しかしながら、肝心のバナナはその年(2024年)も収穫することが出来ず…まあ、生涯の通算葉数が30枚を超えているとは思えないので、花が咲かなかったのは当然言えば当然と言ったところですが、収穫は翌年(2025年)に持ち越しです。

なお、地植え後の成長の様子は、下記リンクの過去記事でまとめていますので、ご参考にしてみてください。

そして、2年目(2024年)もバナナの収穫が出来ませんでしたので、地植えにしたバナナ苗は屋外で冬越しさせなければいけなくなりました。

そこで、立派に成長したバナナ苗をそのまま枯らすことなく冬越しさせるべく、幹巻テープと稲わらを写真のようにバナナ苗に巻き付けて、冬越し対策を行いました。

稲わらは実家でたくさん入手できるということもあり、幹巻テープの上から稲わらを巻き、更にその上から幹巻テープを巻くという三重の防寒対策を実施し、防寒対策としては十分と判断できる対策ができたと思っています。

そして、幹の根元にも稲わらを敷いて、バナナ苗の根元も保温しました。(これでも寒さ対策が足りていないというのであれば、露地栽培での冬越しは諦めます。)

幹巻テープと稲わらを使用したバナナ苗の冬越し対策の様子は、下記リンクの過去記事で詳しくまとめていますので、ご参考にしてください。

さて、そこから冬を越して春を迎え、バナナが成長を始める季節(5月)となりました。そこで今回は、我が家のバナナ苗の冬越し後の状態(冬越しの結果)を確認するとともに、その内容を記事にしていきます。

まあ、既に題名に”失敗”と書かれていますので、結果はご想像のとおりですが、今回は、その失敗した結果をまとめるとともに、その内容を振り返って失敗した原因を考察していきます。

2.冬を越したバナナ苗の先端の様子を確認-3月中旬

屋外栽培しているバナナ苗が冬を越し、3月も半ばとなりました。(日付は3/22です)

冬越し対策が施されたままのバナナ苗の様子は写真のとおりです。見た目としては、無事に冬を越してくれたように見えますが、幹巻テープの中はどうなっているでしょうか?

ただし、気温はまだバナナが生育するのに必要な20℃には達していません。冬越し対策を完全に解除するには少し早い気がしますので、まずは冬越し前にカットバックした苗の先端の様子を確認してみます。

先端を覆っていた幹巻テープと稲わらを外して中の様子を確認していきます。それぞれの固定は太めの麻ひもで括りつけているだけなので取り外しは簡単です。

幹巻テープと稲わらを外した、バナナ苗の先端の状態は下記写真のとおりです。

先端は最も冷気に晒されると言っても過言ではない部分だと思いますので、やはり先端はかなり枯れている状態ですね。また周りの幹の部分は乾燥してカラカラですが、中心部分は少し柔らかくなっているように見えます。

状態としては、中心の柔らかくなった箇所がちょっと心配ですが、前述のとおり「冬支度」を解除するには少々早い気がしますので、取り外した幹巻テープと稲わらは元に戻して、更に暖かくなるのを待ちたいと思います。

さて、この判断がどのような結果を生むでしょうか?

一方で、幹巻テープを巻いて冬を越した吸芽の状態は写真のような感じです。(一旦、幹巻テープを外して中の状態を確認しました。)

冷気に触れたであろう外周の部分は茶色くなっていますが、芯の部分はしっかりしていて、柔らかくなって痛んだような部分はないようです。

吸芽については、親株が枯れなければ、暖かくなるとともに復活してくれると思いますので、このまま順調にいって欲しいですが、どうでしょうか?

いずれにしても、この吸芽達にも再び幹巻テープを巻いて、もう少し暖かくなるのを待ちましょう!

3.冬を越したバナナ苗の全体の状態を確認-4月中旬

前回の先端確認から約1か月が経過し、4月も半ばになりました。(日付は4/16です)

三寒四温的な感じで、まだまだ安定して暖かくなったわけではありませんが、日によっては、最高気温がバナナ苗の生育に必要な20℃を超える日も増えてきました。そろそろ、苗に巻いた幹巻テープと稲わらを外して、苗の様子を確認していきます。

苗の上半分の幹巻テープ、及び稲わらを外した状態が写真の状態です。外観的には、全体的に茶色い部分が多いですが、緑の部分も少し残っていますので、それほど状態が悪いようには見えません。

しかしながら、幹回りを少し押してみると、表面が”ぶよぶよ”になって柔らかくなっている箇所があります。

この辺の判断が難しいところです。痛んで”ぶよぶよ”になった部分を全て切り取っておいた方が良いのか?それとも、そのままいじらずに乾燥させたりした方が良いのか?少々悩みましたが、私の判断は「痛んだ部分は早めに全て取り除く」です。

そこで、表面の茶色くなってしまった部分を概ね取り除いたのが写真の状態です。全体的な幹の外観が緑色になりましたね。

しかしながら…ここまで剥いた状態でも、幹の表面を押すと”ぶよぶよ”していて柔らかい部分が残っています。また、先端部分の断面を見ても痛んだ部分が残っているように感じます。うーん。これはどうしたものか…

バナナ苗の先端については、昨年の状態以上に大きくならないよう、冬越し前にカットバックしていますが…少々悩んだ結果、痛んだように見える先端を更にカットバックしてみることにしました。

バナナ苗の先端を、更に10cm程カットバックした断面は写真のとおりです。

写真ではちょっと伝わり難いですが、冬越し前のシャキッとしたセロリのような断面とは異なり、現在の断面はかなり茶色くなって柔らかくなっているように見えます。

これだけ断面の状態が悪いと、苗全体の状態が心配になってきました。今回は苗の上半分だけの確認、及び処置にだけにする予定でしたが、下半分の幹巻テープも外して、苗全体の状態を確認していきます。

下半分の幹巻テープを外して確認した結果としては、当然ながら、幹の表面は枯れてすっかり茶色くなっています。しかしながら、それよりも心配なのは、その表面の状態ですね。

幹の表面がカラカラに乾いて枯れているのであれば、それほど心配はしないのですが、幹の表面を押してみると柔らかくなって”ぶよぶよ”になった箇所が多くあります。根本近くの幹も痛んでいるとなると、今度は苗の根の状態が心配になります。

取り急ぎは、根元付近の茶色く枯れた部分と”ぶよぶよ”に柔らかくなった部分を概ね取り除きましたが…写真の状態にしてもなお、まだ表面が柔らかい部分が残っています。

状況としては、痛んだ部分がどんどん広がっているような感じに見えますね。晴れた日は根元の稲わらを薄くするなどして、根元が出来るだけ蒸れないように配慮はしていましたが…こうなると、心配なのは根の状態ですね。

まだまだ気温が下がる日もありますので、防寒対策としての幹巻テープを1枚だけ残して暖かくなるのを待ちたいと思いますが、根元の稲わらは出来る限り薄めにして、根元が蒸れないようにして管理していきます。(とにかく、根の状態が心配です)

4.自重に耐え切れず傾いたバナナ苗-4月後半

4月も後半になると、悲しい出来事が発生しました。(下写真の日付は4/25です)

なんと、バナナ苗の痛んだ根元が、幹の重量に耐え切れなくなり、幹が傾いてしまいました。(もはやピサの斜塔よりも傾いています。。。)これは最悪の結果となりましたが、早急に幹巻テープを外して苗の状態を確認していきます。

幹巻テープを外してみたところ、幹の表面が更に”ぶよぶよ”に傷んで、一部が潰れてしまっています。(かなりの痛みに見えます)

こうなっては、既に苗全体を救うのは絶望的だと思いますので、苗の先端から順番にカットバックしていきますが…もはや、どの断面も茶ばんでいて痛みが広がっているように見えます。

仕方がないので、折れた根元部分までカットバックした状態が下写真の状態です。

うーん。断面を見てみるともはや緑色の部分がありませんので、根の方から腐ってしまっているような感じもしますね。。。しかも、既にかなりの腐敗臭を発しています。(納豆菌のようなにおいがしています)

こうなってしまっては、恐らくは根も傷んでしまっているでしょうし、それにつながっている吸芽の復活も絶望的でしょう。。。

どうしてこうなってしまったのか?どの時点からの管理がいけなかったのか?などは、後ほどまとめていきますが、まずは、今年のバナナ苗の冬越しは失敗したと言って良いでしょう。(せっかく幹回りが80cmを越えるまで成長したのに、無事に冬越しさせてあげられなくて残念です。。。)

とりあえずは、一縷の希望を胸に、根元だけになった苗を布団圧縮袋で作った簡易温室に入れて様子を見てみますが…すでにかなりの腐敗臭をまき散らしていますので、ここから復活するのは至難の業でしょう。

なお、ビニール袋で簡易温室を作る際には、昼間と夜間の温度差が大きくなり過ぎないよう、ビニールの根元には隙間を開けて、空気が下から流入するようにしておいた方がいいです。(今更の余談ですがw)

また、この記事を書いているのは既に5月の半ばなので、バナナ苗を根元のみにしてから既に3週間ほどが経過していますが、復活の兆しは有りません。(一応、観察は継続中ですが…)

ということで、現時点での結論としては、2024年から2025年における我が家の屋外栽培バナナ苗の冬越しは盛大に失敗です。(悔しいですっ!)

5.失敗したバナナ苗の冬越しを振り返る-今後の方針

盛大に失敗した屋外栽培バナナ苗の冬越しですが、失敗した原因は何だったのでしょうか?来期に向けて原因を考察していきます。

結論からいうと、失敗した直接の原因は「根腐れ」でしょう。

冬越しの対策として、根元には写真のような大量の稲わらを敷きました。これが冬の間の根元の防寒になったのは間違いないと思いますが、問題はその解除時期です。

夏場のバナナ苗はかなりの水を吸うので、毎日しっかり水やりしないといけませんが、一方で根腐れに注意が必要な植物なので、出来るだけ水はけのよい土壌で育てる必要があるということを忘れていました。

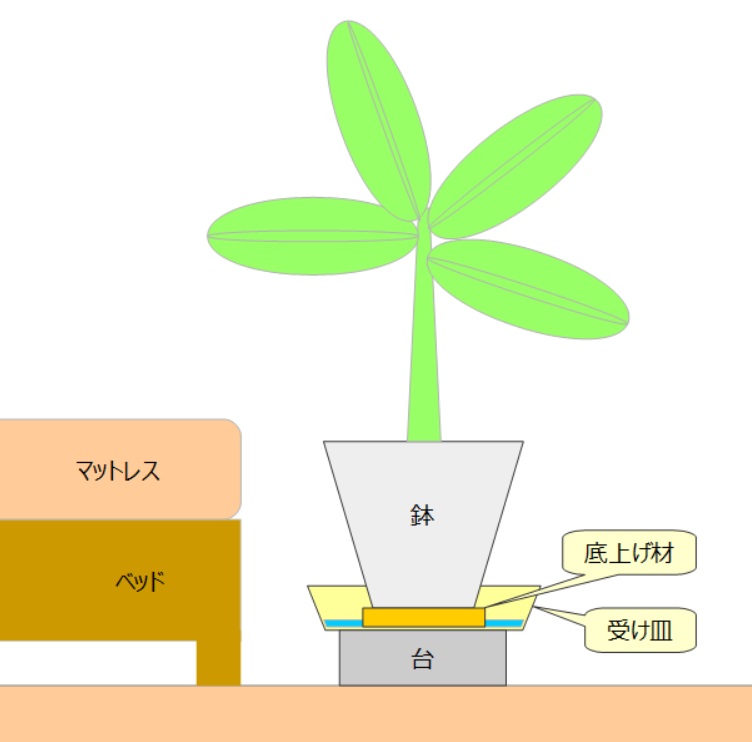

我が家でも、室内で栽培する際にはトレイ(受け皿)に「底上げ材」(下記図参照)を配置して鉢底を一段高くし、受け皿に溜まった水が苗に影響を与えないよう対策していました。

今回は春になって気温(及び土中温度)が上昇し、根が水を吸い始めたにも関わらず、稲わらを厚めに敷くという防寒対策を継続したため、結果として、土の表面が常に湿った状態になり、土の中の根が「根腐れ」を起こしてしまったのではないかと結論付けました。(間違っているかもしれませんが…)

WeatherSpeakeさんなどのHPで調べると、八王子の4月の平均最低気温は、4月1日時点で「6℃」程です。バナナの葉が枯れ始める温度は「5℃」と言われていますので、気温よりも暖かい土の中は、4月に「5℃」を下回る可能性はないでしょう。

よって、根に対しての防寒対策は4月になったら不要ということですね!

しかも今年は4月の前半にたくさんの雨が降りました、その辺の状況も加わって、根が枯れてしまったのでしょう。

ということで、今後は4月に入った段階で根元に敷く稲わらは全て除去して、苗の根元が蒸れないように対策していきます。(土中の温度が測って、稲わらの量を徐々に調整するとよいかもしれませんね)

一方で、幹部分も含めた幹巻テープと稲わらを使用した防寒対策自体には大きな問題はなかったのではないかと思っています。ただし、少々対策し過ぎて過保護にしたこと、そしてそれを継続し続けたことで、根だけでなく幹が蒸れる要因になった可能性があります。今後は下記の感じで、幹の防寒対策に関しても、時間経過とともに徐々に減らしていく感じで対応してみたいと思います。

- ~3/23(彼岸の中日):幹巻テープ+稲わら+幹巻テープ(3重)

- ~3/31:幹巻テープ+稲わら(2重)

- ~4/15(くらい):幹巻テープ(のみ)

「暑さ寒さも彼岸まで」と言われていますが、今年は何と!八王子ではお彼岸に雪が降りました。(それもノーマルタイヤでは危険なレベルで降雪しました。)そんな異常事態もありますので、冬対策の終わりは「お彼岸の中日」に設定し、そこから4月に向けて徐々に上着を脱いでいく感じですね。

それと、もう一つの要因と考えられるのは、冬越し前に行ったカットバック(写真)の影響です。根腐れの直接的な原因になったわけではないと思いますが、冬越し直前に行ったカットバックが冬越し前の苗の負担になった可能性もあると考えています。

よって、次回以降、樹高が高くなったバナナ苗に対してカットバックを行う際には、「冬越し準備よりも数カ月前にカットバックする」(安定した状態で冬を迎える)もしくは「冬越し後に(痛んだ部分を)カットバックする」という方法で対応していきます。

以上で、昨シーズンの振り返りと今シーズンに向けての方針が決定しました。

昨年(2024年)の夏から秋にかけて株分けした吸芽の、4株中2株が何とか無事冬越していますので、そのうちの1株を(性懲りもなく)地植えにし、もう1株を鉢植えにして、今年は2本立てでバナナ栽培にリトライしていきます。(親株は枯らせてしまいましたが、彼のDNAは次世代につながっています)

なお。吸芽が冬越しした様子は、上記の植え替えが完了したら順次記事にしていきますが、吸芽の株分けについての詳細は下記リンクの記事にてまとめていますので参考にしてみてください。

また、鉢植えで育てる前提の1株は収穫まで鉢植えで育てる予定で栽培していきますので、それ用の60号の大きな鉢を購入してきました。冬は60号の鉢植えを室内に持ち込んで冬越しする予定ですが、私の寝室に置けるかな?w

そして、地植えする1株は、今回の失敗を踏まえて屋外栽培での冬越しをリベンジします!(幹巻テープと稲わらは今年使用したものを保管しておきます)

もう少し暖かくなったら、それぞれの吸芽を植え替えして、2025年シーズンを闘っていく予定ですが、状況に変化があった時に適宜記事にしていきます。(バナナの収穫は早くて2026年ですけど…)

コメント