リビングに設置していたエアコンの調子が悪くなり、新たなエアコンに交換することになりました。しかしながら、購入したエアコンを使用するためには単相200Vの電源が必要となるため、使用する電源、及びコンセントを単相200Vへ切り替える必要があります。そこで今回は、我が家の河村電器製分電盤に設置されている安全ブレーカーを単相200V化し、コンセント器具を単相200V・15A対応のものに交換する電気工事を施工しました。下記リンクにて動画も公開しておりますので、合わせてご参考にしてみてください。

1.リビング用エアコンを単相200V仕様に交換

2006年の新築当時から使用している我が家のリビングのエアコンですが、2024年になり色々と不具合が出始めました。(20年近く頑張ってくれましたので仕方がないですが…)

また、家族からは「もっと消費電力の小さい新機種に変えたい」という要望が強くなったので、これを機に新たなエアコンに交換することになりました。

なお、既存のエアコンは、上写真の東芝キャリアの”RAS-405GR”です。14畳に対応した100V電源の4kw級のエアコンですが、今まで本当によく頑張ってくれました。

そして、今回新たに購入したエアコンは下記です。

三菱重工さんのSRK4024T2-Wです。”Murauchi.com”さんでかなりお得に(税込み¥83,800で)購入することが出来ました。(お取り寄せ品で、注文から取り付けまで1か月以上かかってしまいましたが…)

仕様としては、既存のエアコンと同じ14畳対応の4kw級のエアコンになりますが、電源が単相200V仕様になっていますので、現状の100V電源のままでは使用できない機種です。(電圧の切り替え工事が必要になります)

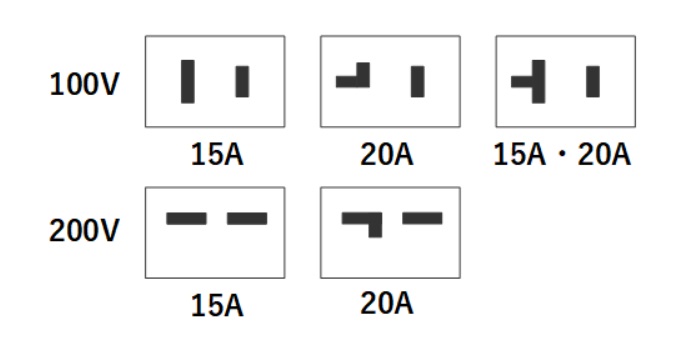

また、電圧が変わるとコンセントに差し込むプラグの形状が変わりますので、コンセントの交換工事も必要です。コンセント形状は図を参照していただければと思いますが、今回のSRK4024T2-Wのプラグ形状は「200V・15A」になりますね。(プラグの端子が横向きです)

また、その辺りの工事をムラウチさんにお願いした場合に掛かる費用は下記のとおりになります。(合わせて¥6,600です)

- 電圧変更工事 :¥ 4,400

- コンセント交換:¥ 2,200

14畳対応のエアコンはただでさえ高いのに、電源切り替え工事の¥6,600は少々痛い出費になります。そこで今回は、所持している電気工事士2種の資格を活かして、現状の分電盤、及びコンセントに対する単相200Vへの電源切り替え工事をDIYにて実施していきます。

2.分電盤の仕様確認-河村電器製ホーム分電盤

リビングに単相200V電源仕様のエアコン 三菱重工製 SRK4024T2-Wを設置することになりましたが、使用するためには電源を通常の100Vから単相200Vに切り替える必要があります。

まずは、分電盤の安全ブレーカーの電源を単相200Vに切り替えるために、分電盤の仕様を確認していきます。

以前に、実家の浴室暖房換気扇用の電源を単相200V化していますが、その時の分電盤はパナソニック製の”コスモパネル”シリーズの分電盤でした。(その時の施工内容は下記の過去記事にてまとめていますのでご参考にしてみてください。)

基本的に、分電盤が異なると施工内容が変わりますので、安全ブレーカーの電源を単相200V化する際には、最初に分電盤の仕様を確認することが重要になります。

確認した結果、今回施工する分電盤は写真の河村電器製のホーム分電盤になります。

河村電器産業(KAWAMURA)さんは、一般ユーザーにはあまり知名度が高くない?メーカーさんになりそうですが、創業大正8年の老舗メーカーのようなので、技術的にはしっかりしているメーカーさんの”はず”です。(そう願いたいww)

ただ、分電盤のメーカーさんが色々とある中で、どの程度の位置づけとなるメーカーさんになるのか?少し調べてみましたが、よくわかりませんでした。(ひょっとするとかなりマイナーなのかも??)

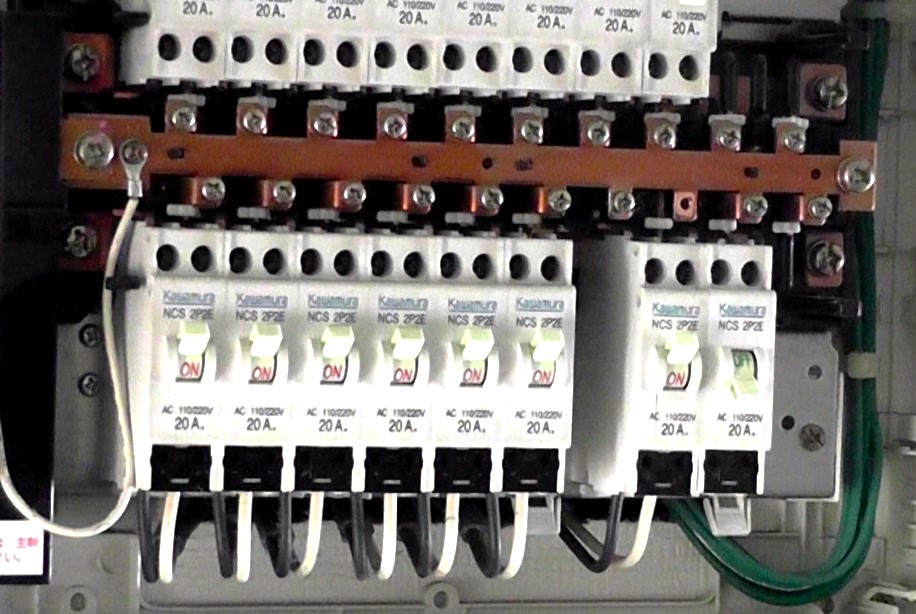

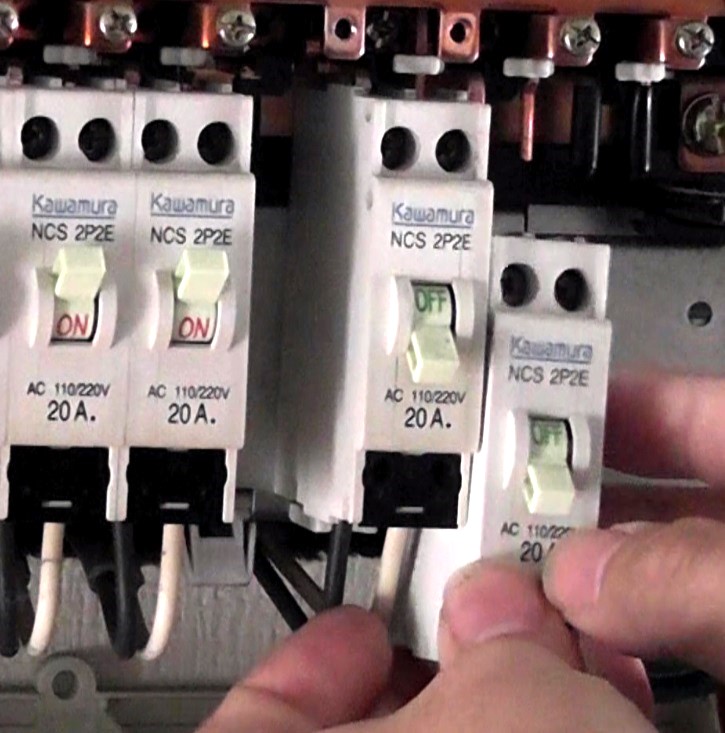

分電盤の中に設置されている安全ブレーカーは、写真の「NCS 2P2E」です。

既に廃盤になっているのか?Amazonなどでの販売はありませんでしたが、100Vと220Vが併記されているので、どちらの電源にも対応している安全ブレーカーになるようです。

また、対応する電流も20Aと書かれていますので、最大電流的にも全く問題はなさそうです。まずは新たな安全ブレーカーを購入する必要はなさそうで一安心ですね。

3.電源を単相200Vへ切り替えるための条件

分電盤や安全ブレーカーの仕様が確認できたら、電線から屋内の分電盤まで引き込まれている電源が、200V化可能な電源か?を確認します。

分電盤のカバーを外すと写真のような状態になりますが、写真の一番左が「主幹ブレーカー」で、その横が「漏電ブレーカー」になります。

まず、電源を単相200Vに切り替える場合は、そのそれぞれに3本の電源ケーブル(赤・白・黒)が接続されている必要があります。

ここでケーブルが2本しか接続されていない場合は、200V電源が使用できる状態にはなっていませんので、電線から屋内に引き込む電源のケーブルを2本から3本に変える工事が必要になります。DIYで実施するのはかなり難しい工事になると思われますので、専門の業者さんに施工を依頼するのが賢明でしょう。

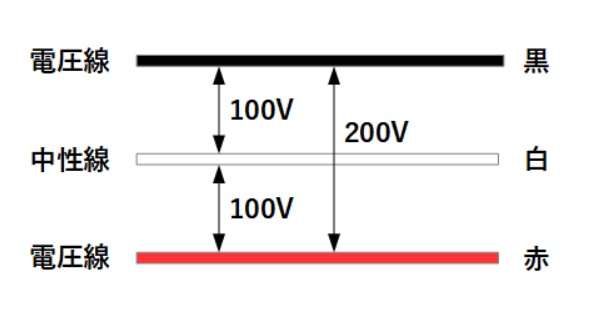

さて、3本のケーブルが接続されていないと電源を単相200V化出来ない理由を図で説明します。

3本のケーブルが接続されている状態では、接続されている3本のケーブルのうち、白ケーブルは電圧がかかっていない電位0Vの中性線になります。

そして、黒ケーブル、及び赤ケーブルは互いの位相が逆になる電位100Vの電圧線になっています。(位相が逆なので、黒ケーブルと赤ケーブルの電位差は200Vです。)

よって、100Vの電源を使用したい場合は、黒ケーブル(もしくは赤ケーブル)と白ケーブルにて、電位差100Vの電源として使用します。そして、単相200Vで使用したい場合には、黒ケーブルと赤ケーブルにて電位差200Vの単相200V電源として使用出来るので、100V、200V両方の電源に対応できるわけです。(この辺は電気工事士の資格を持っている方には既知の内容ですね)

4.河村電器製 安全ブレーカーを単相200V化する方法

分電盤に3本の電源ケーブルが接続されていることが確認出来たら、河村電器製 安全ブレーカー”NCP 2P2E”を単相200V化する方法を確認していきましょう。

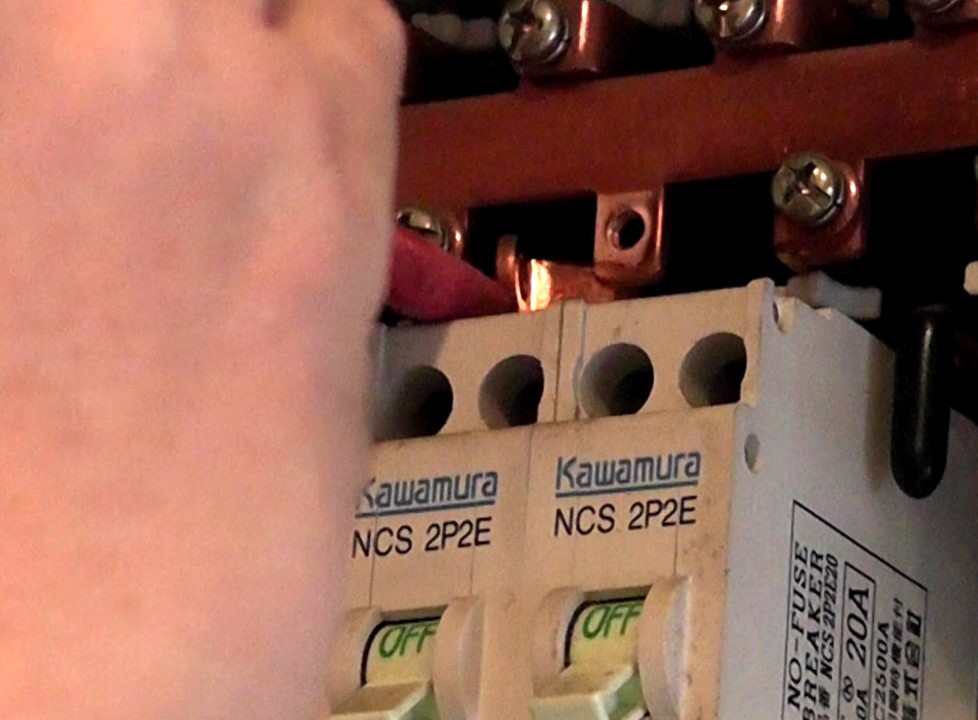

写真は分電盤に並べられた安全ブレーカーの写真になりますが、まず安全ブレーカーの外側(写真の下側)には、VVFケーブルが接続されて各部屋へ配線されています。

そして、安全ブレーカーの中心側(写真の上側)には、主幹ブレーカー(及び漏電ブレーカー)に接続されている電極が接続されています。

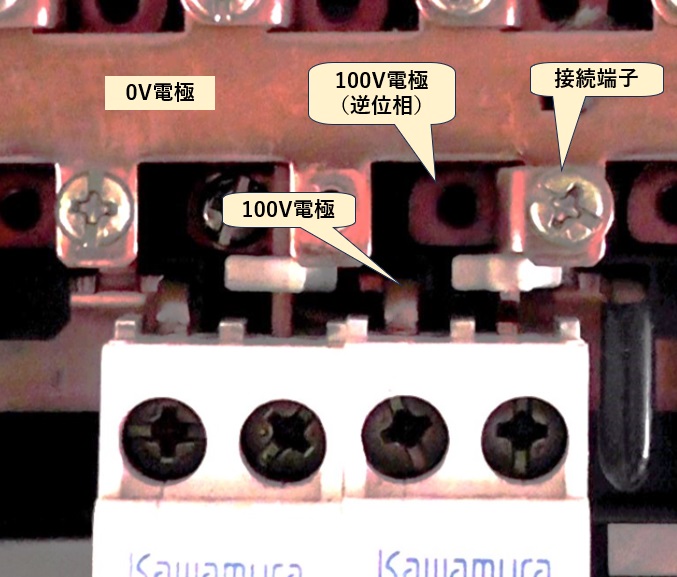

主幹ブレーカーに接続されている電極については、分電盤中心の銅板が電位0Vの電極です。(漏電ブレーカーからは白色のケーブルが接続されています。)そして、電位100Vの電極は、その奥に配置されています。

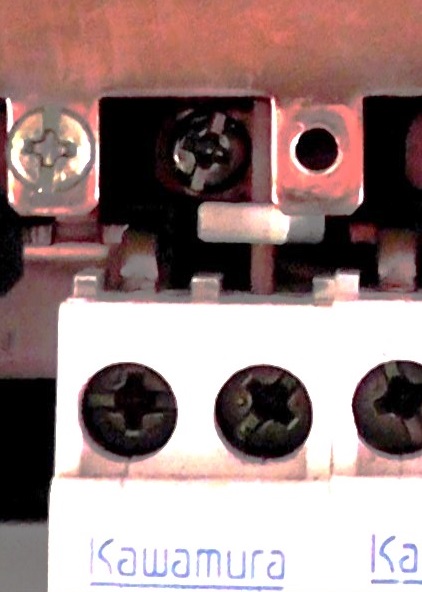

写真は、安全ブレーカーが電極と接続している部分を拡大したものです。

写真の右半分の安全ブレーカーが100Vの設定になっている状態ですが、右側の端子(⊝端子)には、電位0Vの電極である手前の銅板に、”接続端子”がネジ止めされています。

そして、左側の端子(⊕端子)には、分電盤の奥にある電位100Vの電極が接続されて、電位差100Vの電源を構成しています。

では、それを単相200Vに切り替えるにはどうしたらいいでしょうか?その方法は、現状で「0V電極」(銅板)にネジ止めされている”接続端子”を、写真の奥にうっすら見えている「逆位相の100V電極」(ネジ穴が見える箇所)にネジ止めし直すという方法になります。

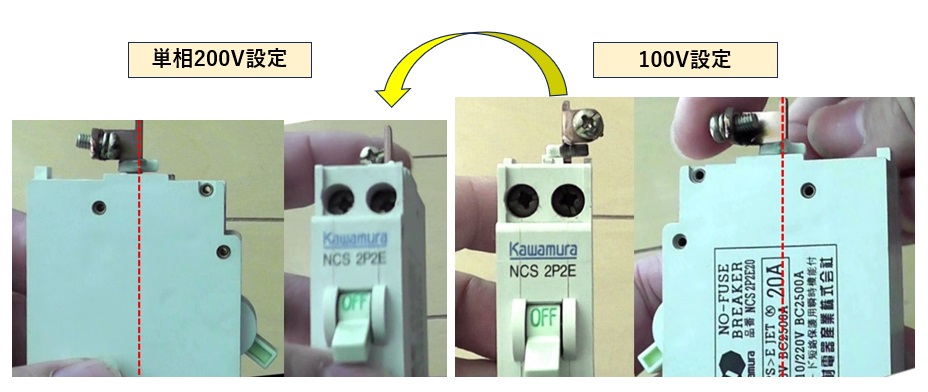

”接続端子”の接続位置を変える方法は、”接続端子”の向きを下写真のように変えてネジ止めするだけです。

右側が100Vの”接続端子”の状態になりますが、ネジ止めする端子部が安全ブレーカーの手前側に来ていることで、手前の「0V電極」(銅板)に接続させることが出来るようになっています。

一方、左側が単相200V化した時の”接続端子”の状態になりますが、ネジ止めする端子の位置が安全ブレーカーの奥側に変わることで、分電盤の奥に配置されている「逆位相の100V電極」に接続できるようになります。

写真は、電源が200Vになるよう”接続端子”の向きを変えて接続した状態ですが、手前側の「0V電極」に固定していたネジがなくなって、奥側の「逆位相の100V電極」に固定されていることがわかります。

したがって、単相200V化の施工内容としては「0V電極」に固定していたネジを外して接続端子の固定を解除し、その向きを”くるりんぱ”して奥の「逆位相の100V電極」に固定し直すという内容になります。

施工内容を確認した印象としては、設計的には良く出来ていて、作業もかなり簡単になっている!と高評価したのですが…実際には安全性がそれほど考慮されていない設計になっていました。その辺りの内容は次項にて紹介します…

5.河村電器製の安全ブレーカーの単相200V化工事

河村電器製の安全ブレーカー”NCS 2P2E”を単相200V化する方法が明確になりましたので、早速、その作業を行っていきましょう。

我が家では、息子のパソコンが常に稼働しているため、自宅の電気工事を活線で実施することが多いです。今回の施工についても、接続端子を”くるりんぱ”して向きを変えるだけなので、主幹ブレーカーを切らずに作業していくことにしました。(もちろん、感電しないよう慎重に作業する前提ですが…)

まずは、「0V電極」に固定されていたネジを外します。

そして、安全ブレーカー側の端子のネジも弛めて「接続端子」が”くるりんぱ”できる状態にして、写真のように絶縁ドライバーで慎重に回転させていますが…

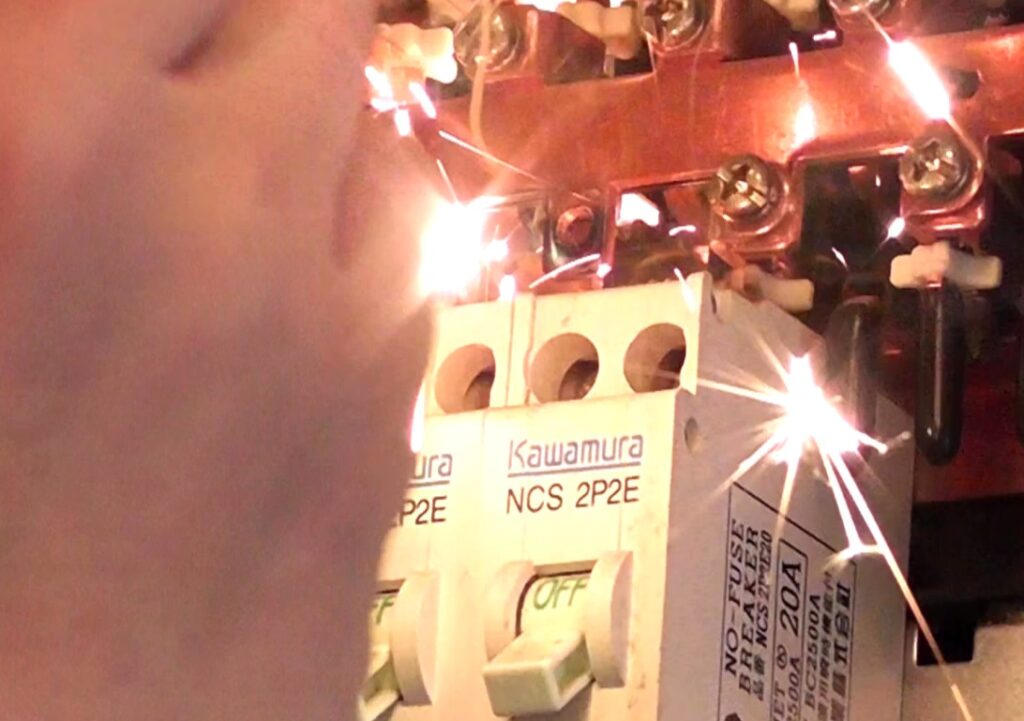

あれ?固定を外した「接続端子」は、その場で回転する前提で作業を開始しましたが…実際にネジの固定を外してみると「接続端子」がグラグラです。(その場で回転する設計にはなってなさそうです。)これはかなり危険な香りがします…

私の危機管理能力がもう少し優れていれば、この時点で作業をストップ出来たのですが…アホな私はそのまま作業を続けてしまい。。。

慎重に作業するも、やはり無理がありました。写真のとおり、接続端子を他の電極に接触させてしまい、思いっきりショートさせてしまいました。。。(怖かった…)

幸いにも私には怪我はなく、分電盤にも壊れた箇所はありませんでしたが…分電盤の施工を活線でやるのは無謀でしたね。(以後、気を付けます)

とりあえず、息子にはすぐにパソコンをシャットダウンするよう指示し、主幹ブレーカーを切った状態で再度作業を行いました。

主幹ブレーカーをオフにしてしまえば作業は簡単です。200V化する安全ブレーカーを分電盤から一旦取り外し、接続端子の向きを変えた状態で再度、分電盤に固定し直せば作業は完了です。

なお、今回ショートさせた箇所については、分電盤側の端子が少し痛んでしまったので、その場所を使用することはやめることにしました。(結果、写真のように安全ブレーカーが1個飛ばしの”歯抜け”になってしまいました…)

そして、エアコン用に使用する安全ブレーカーも、未使用だったものと交換して対応しました。(安全ブレーカーにはダメージはないと思いましたが、念のための措置です)

まあ、今回は私が主電源を落とさずに作業してしまったのがいけないのですが…私がこの手の製品を設計するなら、活線状態でも事故が起こらないよう、接続端子を”くるりんぱ”する際に、他の端子類には触れない軌道になるよう設計します。スペース上の問題もあったのかもしれませんが…ホントびっくりしましたww

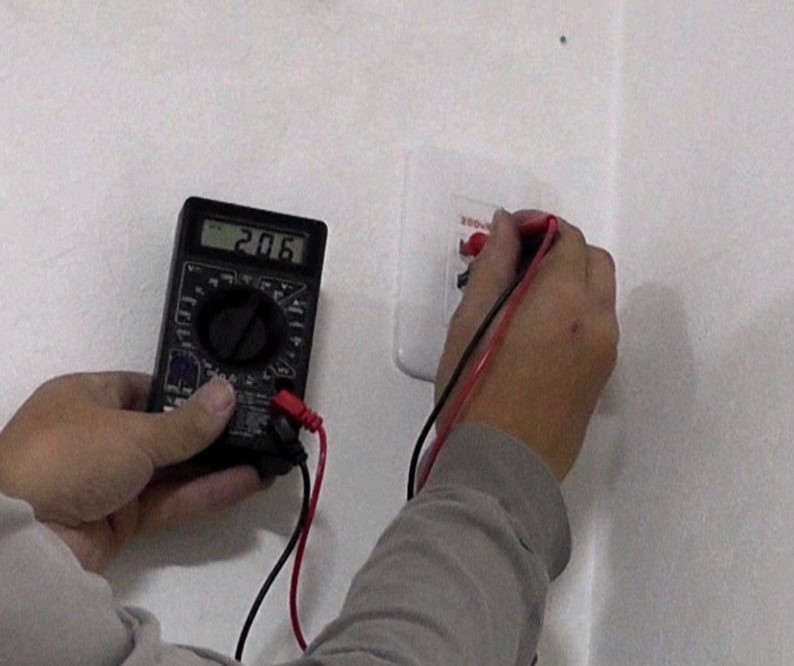

安全ブレーカーの単相200V化が完了したら、ブレーカーをOnにして、エアコンのコンセントに200Vの電源が来ていることをテスターで確認して作業は完了です。結果は…無事に200Vの値が測定されました。

6.コンセント器具を単相200V・15A品に交換する

電源の200V化が出来たら安全ブレーカーを再び”off”にし、エアコンのプラグを挿すコンセント器具を単相200V・15A仕様品に交換していきます。

コンセントの分解方法などについては、下記リンクで詳しく説明していますので、ご確認いただければと思いますが、まずは、コンセント部分を分解して接続されている古いコンセント器具を取り外していきます。

なお、ここでエアコン用に配線されている電源ケーブルの芯線の径を改めて確認したところ、芯線Φ2mmのケーブルが使用されていることが確認できました。

今回設置するエアコンの電源は「単相200V・15A」になりますので、芯線の径はΦ1.6mmでも大丈夫ですが、「単相200V・20A」のコンセントを使用する場合には、芯線の径がΦ2.0mmであることが必須になります。対象となるエアコンを購入する際には、購入前に芯線の径を確認しておいた方が良いでしょう。

なお、今回交換していくコンセント器具は下記の200V用コンセントです。

古い100V用のコンセントが取り外せたら、上記の200V用コンセント器具に電源ケーブルを接続していきます。

200Vコンセントへの電源ケーブルの接続は簡単です。ケーブルの芯線被覆は既に処理されている状態ですので、ストリップゲージで被覆剥き寸法が適切であることを確認して、コンセント裏面の端子にしっかり挿していきます。

電源ケーブルの接続方法は、下記リンクにてまとめていますのでご参考にしていただければと思いますが、今回接続する電源は単相200Vです。単相200Vの電源は、位相が逆となる電位100Vの2本の電源ケーブルで構成されていて、100V電源のような⊕⊖の区別がありません。よって、それぞれの電源ケーブルをどちらの端子に接続してもOKです。

ただし、コンセント器具裏面の端子は3か所あり、その内の1か所はアース端子になっていますので、アース線を挿す端子位置だけは間違えないよう注意してください。

コンセント器具に電源ケーブルが接続出来たら、取り付けたコンセント機器を壁面に固定し、フレームやカバーなどを取り付ければ、コンセントの交換は完了です。(作業は簡単ですね)

交換が完了したら、安全ブレーカーをOnにして、テスターで電圧を測定します。結果は、無事200Vの電圧が測定できました。(写真では206Vを示していますね)

以上で、今回のエアコン用電源の単相200V化工事は全て完了です。

今回は、主電源を”Off”にせずに分電盤の施工を行って、危く感電仕掛けましたが…基本的な施工はいたって簡単です。DIYで実施することで、高額なエアコンの設置費用を圧縮できますので、是非トライしてみてください。(ただし、電気工事士の資格が必要な施工になりますのでご注意を!)

コメント