我が家の屋根裏は、出入りをしやすくするための新たな”屋根裏点検口”やその”扉”と、作業スペースを兼ねた1畳ほどの”足場”を作成して開発を進めておりますが、電源が来ておりません。そこで今回は、屋根裏まで電源ケーブルを配線して、LED照明と電源コンセントを設置していきます。下記リンクにて動画も公開していますので、皆様のご参考になれば嬉しいです。 【DIY】#10 屋根裏に足場を追加して照明とコンセントを設置

目次

1.屋根裏に電源ケーブルを配線する

我が家の屋根裏は、以前の記事【DIY】屋根裏点検口の追加設置 -屋根裏収納からの出入り口で、屋根裏に出入りしやすくするための新たな”屋根裏点検口”を、そして【DIY】屋根裏点検口に断熱性の高い扉を追加するでその点検口の”扉”(写真)を作成し、更に【DIY】屋根裏に足場となる作業スペースを作るでは、作業スペースを兼ねた1畳ほどの”足場”を作成して開発を進めております。

しかしながら、電源がまだ来ていないため、屋根裏で作業するには、2階の部屋から延長コードを引き回してスタンド照明などを点灯させる必要がありました。

そこで今回は、屋根裏に電源ケーブルを配線して、屋根裏に希望の光を灯していきます。

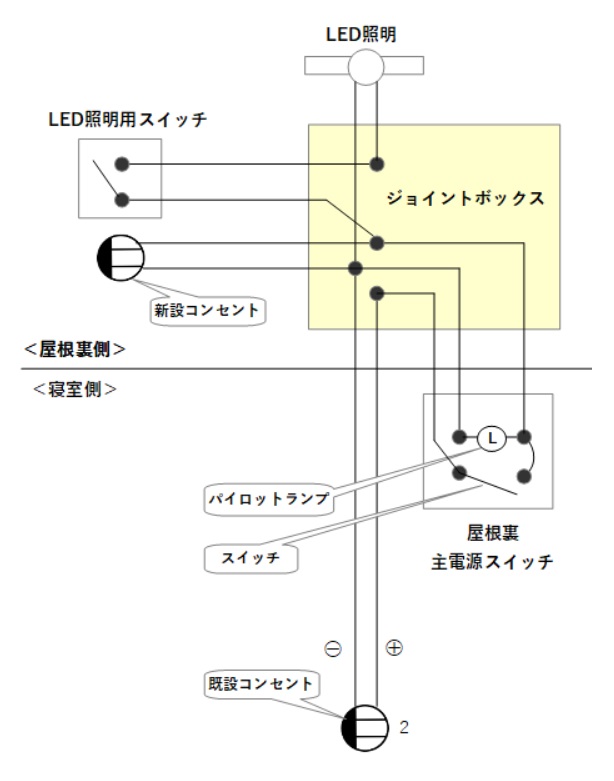

屋根裏に電源ケーブルを配線していくにあたり、まずは図のような配線図を作成しました。(理解するには電気工事の知識が必要かもしれません。)

電源は、エアコン用の電源のようにブレーカーから新たなケーブルを配線して独立回路として増設するのがベストですが、我が家の屋根裏では大した電力を使用しない想定なので、最も簡単な手法である「既存コンセントからの分岐」で対応します。(2Fの既存コンセントの”送り穴”から電源を分岐させます。)

また、屋根裏に電源を配線するにあたり、屋根裏への電源供給のOn/Offを、屋根裏への入り口となる寝室側で確認できると便利です。そこで既存コンセントから分岐した電源は、”屋根裏主電源スイッチ”経由で屋根裏へ配線される構成とし、屋根裏への電源供給のOn/Offを寝室側で行えるようにしていきます。(”主電源スイッチ”が屋根裏電源のブレーカ的な役割になるイメージです。)更に”主電源スイッチ”には、状態が一目でわかるパイロットランプを設置し、屋根裏電源の消し忘れを防止します。

そして、屋根裏まで配線した電源ケーブルには、LED照明と電源コンセントを接続し、LED照明には屋根裏でOn/Off出来るスイッチを設置していきます。

2.屋根裏用電源回路に必要な部品

今回の施工で必要となる部品は下記です。それぞれの仕様を決めて購入していきます。

- LED照明

- LED照明用スイッチ

- 電源コンセント

- ジョイントボックス

- 主電源スイッチ(パイロットランプ)

- 電線用ケーブル

- ケーブル接続用パーツ

まず、LED照明には安価に購入できるアイリスオーヤマさんの下記(昼光色タイプ)を購入しました。機器と電源ケーブルの接続には引掛けシーリングが必要となるので、角形の引掛けシーリングも準備します。(施工内容は別途紹介します。)

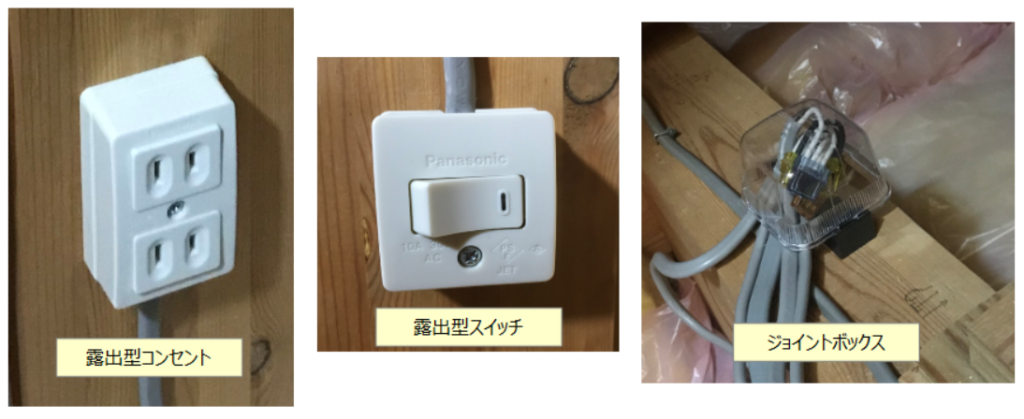

LED照明用スイッチと電源コンセントは、屋根裏の柱に固定しますので、下写真のような”露出型”のものを購入します。コンセントは夏場にはサーキュレーターを稼働させることを想定しているので、サーキュレーター使用中も電源が使用できるように2口タイプを購入しました。

ジョイントボックスはケーブル接続部分を保護できればよいのでホームセンターで上写真のようなものを購入し、柱などにねじ固定して接続(コネクタ)部分を格納します。(写真は施工後の状態です。)

寝室側に設置する”主電源スイッチ(パイロットランプ)”は、壁面に埋め込みますので、施工に必要な部品は、スイッチボックス、連用取付枠、スイッチ、表示灯、コンセントカバーなどです。スイッチと表示灯が一体になっているものもありますが、今回は状態をより分かりやすくするために、スイッチとパイロットランプを別々に購入しました。(施工の項で写真を掲載してます)

電源用のケーブルは、屋根裏ではそれ程の電力を使用しない想定なので、取り扱いが容易な芯線Φ1.6mmの平形ケーブル(VVFケーブル)の2芯タイプと3芯タイプを準備しました。なお、今回は主電源スイッチへの配線に3芯のケーブルが必要な回路構成です。

電線接続用パーツは、リングスリーブ(専用工具が必要)を使用して接続するのが最も安価ですが…今回は施工が超簡単な差し込み型コネクタを使用します。今回の回路では、2線接続用×2、3線接続用×1、4線接続用×1 を使用します。(下記は3線接続用ですね。)

3.屋根裏電源ケーブルの配線-室内側の施工

部品の準備ができたら施工していきます。(電源ケーブルの接続は電気工事の資格が必要ですので、資格のない方は有資格者に作業を依頼してください。)

まずは安全に作業するため、施工する部分の分電ブレーカを落とします。我が家の2階部分のブレーカーは”トイレ+洋室A”と”洋室B・C”という感じで2つに分かれています。今回施工を行う寝室は”洋室C”でした。ブレーカを落としたら、念のためテスターを交流電圧測定モードにして施工対象のコンセント(両穴)に差し込み、通電していないことを確認してから作業します。

通電していないことを確認出来たら、まずは既存コンセントを分解して”送り穴”から電源を分岐させます。コンセントの分解は以下のリンクで詳しく説明していますのでご参考にしてみてください。壁面設置コンセント・スイッチの分解(組込み)

コンセントが分解出来たら、裏面のケーブル接続状態を確認します。分岐用の”送り穴”が使用されてない状態では、黒・白の電線が1本ずつ接続されているのですが…今回確認したコンセントは上下両方(4個)の穴が既に使用されております。送り穴が既に使用されて、どこかに分岐されているということです。どこに送られているのか?は不明ですが、仕方がないので”送り穴”が使用されていない別のコンセントを探します。(結果的には、隣の部屋の電源コンセントから分岐させました。)

”送り穴”が使用できるコンセントが見つかったら、その電源コンセントから屋根裏のジョイントボックスまで電源ケーブルを配線していきます。壁面内には間柱と呼ばれる石膏ボードを固定するための柱が等間隔に縦に配置されていますので、壁内にケーブルを配線する場合、間柱をまたぐような横向きの配線はできません。間柱の間を通す感じで垂直方向に配線していきます。

ケーブルを上下どちらから送り込むのが良いのか?は状況によりますが、基本的には重力に沿って上から下に送り込む方がよいです。(私の場合は、写真のような釣り糸でぶら下げたおもりを天井側から落として上下にケーブル配線しています。)

ケーブルが配線し難い場合は、必要に応じてコンセントが収納されているスイッチボックスも外して、壁内に手を突っ込める状態(壁に穴が開いただけの状態)にして配線します。

一人が上からケーブルを送り込み、もう一人が壁内に手を突っ込んで、上から降りてくるケーブルを受け取れれば、比較的容易に配線できるかと思いますが、いつも一人作業の私は、ケーブルを通す作業にはいつも苦労していますねww

また、コンセントを収納するスイッチボックスはニッパーなどでつながっている部分をカットすることで、各方向に穴を開けてケーブルを通せるような構造になってますので、配線したい方向に穴が開いてなければ、適宜穴を開けてケーブルを通します。

分岐したいコンセントまで電源ケーブルが配線出来たら、コンセントの”送り穴”にケーブルを接続していきます。

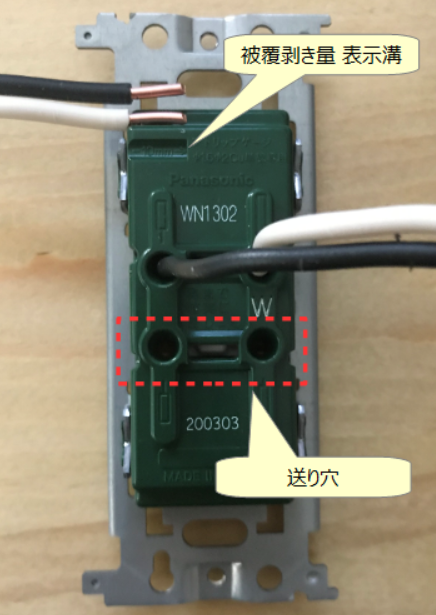

なお、各コードの被覆を剥く量(芯線をむき出しにする量)は、部品内にそれを示す表示があるので、その指示通りに被覆を剥きます。(写真のコンセントは、写真上部に剥く量を示す溝が設けられていて、寸法が刻印されています。)

コード側の加工ができたら「W」表示側に白線、もう一方に黒線を”送り穴”の奥まで差し込みます。(普段はあまり意識してませんが、家庭用の電源にはプラス・マイナスがあり、マイナス側に白線を使用するのがルールです。)

コードが指示通りに加工できていれば、芯線(銅)が見えることなくしっかり接続できるはずです。(芯線がみえる状態はショートの危険があるので注意です。)

ケーブルがしっかり固定されていること(抜けないこと)を確認して、連用取付枠などの外したパーツを元に戻せば、既存コンセントの分岐は完了です。

なお、機器へのケーブル接続方法は、以下のリンクでも詳しく説明していますのでご参考にしてください。電気機器の連用取付枠への固定とケーブル接続

続いて、屋根裏に送り込む電源をOn/Offする”主電源スイッチ”の部分を施工していきます。

まずは壁面のスイッチを設置する箇所に穴をあけます。(壁裏センサなどを使用して柱のない箇所に開けます。)石膏ボードの穴開けは以前にも紹介した専用のノコギリやマルチツールなどがあると便利です。開ける穴の大きさは壁面内に設置するスイッチボックスと同じ大きさにします。(現物合わせします)

壁に穴が開いたら、壁内の構造を確認して、屋根裏から穴へとケーブルを壁内配線します。(ここで配線するケーブルは3芯です。)

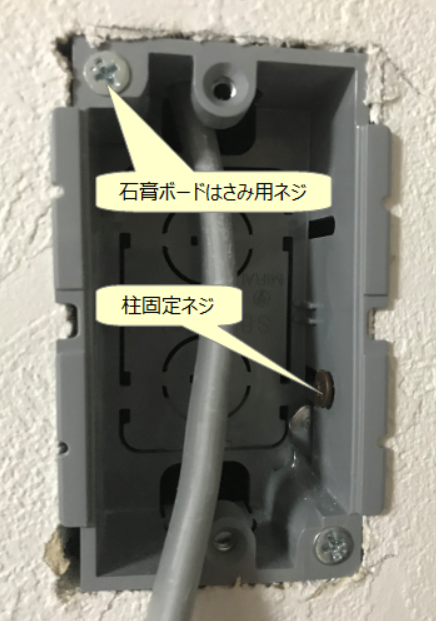

ケーブルが配線ができたら、先ほどと同様にスイッチボックスにニッパーで穴を開けてケーブルを通し、壁面にスイッチボックスを固定します。(写真がケーブルを通したスイッチボックスを固定した状態です)

なお、今回のスイッチボックスは、ボックス内に格納された金属プレートをボックス外側へ羽根のように出した状態で角部にあるねじを締めることで、金属プレートが石膏ボードを挟みこむ構造になっています。柱さえ避ければ、石膏ボード壁面のどの位置でも設置可能な非常に使い勝手のよいスイッチボックスです。(商品リンクは下記です)

ただ、今回は柱のすぐ横(左側)に穴を開けましたので、スイッチボックスの右側は柱にネジで固定しました。(左側のみ金属プレートで石膏ボードを挟み込みました)

石膏ボードの穴あけとコンセントボックスの埋め込みについては、以下のリンクでも詳しく説明していますので参考にしてください。石膏ボードの穴あけとコンセントボックスの埋め込み

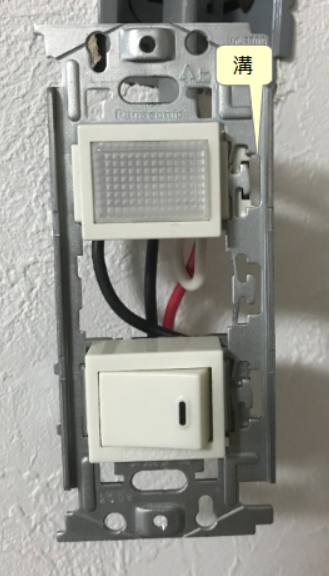

スイッチボックスが固定出来たら、連用取付枠にスイッチと表示灯を固定します。連用取付枠の部品固定箇所は3か所ありますが、1個取付の場合は真ん中に、2個取り付ける場合は上下に取り付けるのがルールなので、今回は上下に取り付けていきます。

取付方法は右側の溝(写真参照)にマイナスドライバの先端を差し込んで、それをひねって部品の側面に枠を食い込ませるイメージです。がたつきのないようしっかり固定します。

配置はスイッチが下、表示灯を上としました。なお、連用取付枠には向きがあります。「上」と書かれている部分が上で、かつ表側になるように取り付けます。

各部品が連用取付枠に固定出来たら、裏側の端子(穴)にケーブルを接続します。配線図(回路図)をしっかり理解できていることが前提のDIYになるので、詳細の説明は割愛しますが、配線図通りに接続しないと動作しませんし、最悪はショートしますので、配線図をよく見て間違えのないように接続していきます。

ケーブルの被覆を剥く量などは、コンセント同様に各部品のどこかに明記されています。その指示通りに加工し、端子(穴)の奥までケーブルを差し込みます。(その他、注意点などもコンセント分岐部と同様です。)

機器へのケーブル接続方法は、以下のリンクでも詳しく説明していますのでご参考にしてください。電気機器の連用取付枠への固定とケーブル接続

ケーブル接続が完了したら連用取付枠をコンセントボックスに格納し、フレーム、コンセントプレートを取り付けて”主電源スイッチ”部の施工は完了です。なお、フレームにも上下がありますので注意が必要です。(上下を間違えてしまうとフレームが浮いてしまいます)

4.屋根裏電源ケーブルの配線-屋根裏側の施工

次は屋根裏側の施工に入ります。まずは電源コンセント部の加工を行います。

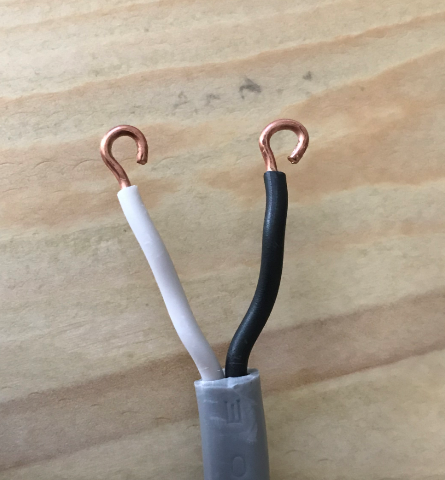

今回用意した露出型コンセントは、電源ケーブルをネジで固定・接続する構造になっていますので、接続するケーブル先端に写真のような輪っかを作ります。輪っかの作り方は電気工事士の実技試験を扱ったサイトにいろいろなやり方が紹介されていると思いますが、下記のVVFストリッパー先端部分を使用して加工すると比較的簡単ですので参考にしてください。(ケーブルの加工時間を短縮する電気工事士定番のストリッパーです。)

輪っかの加工方法を簡単に説明すると、ケーブル被覆を20mm程度剥いて、輪っかの起点となる部分を奥側に直角に曲げます。その先端をVVFストリッパーでつかんで手前に”くるりんぱ”です。(やっぱり言葉ではわかりませんねww)

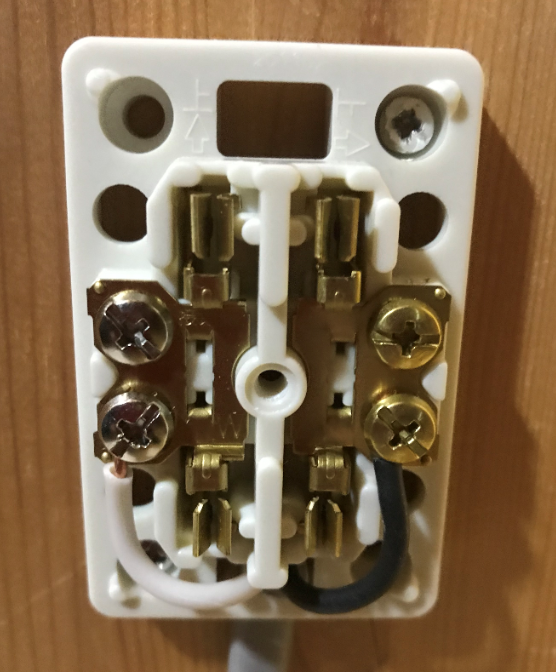

ケーブルが加工出来たら露出型コンセントに接続します。コンセントの表面にあるネジを外してカバーを開けるとケーブル接続用のネジが見えます。そのネジを外して先ほど加工したケーブルの輪っかにネジを通して、その状態でネジを元通りに締め付ければ接続完了です。(下写真参照)

注意点としては、”W”と書かれている側に白線を接続すること(前述のとおり白線がマイナスです)、そしてネジの締め付け方向と輪っかの向きを、両方とも時計回りに合わせることが重要です。

ケーブルのリング加工と露出型機器へのケーブル接続については、以下のリンクでも具体的な作業内容を紹介していますので、ご参考にしてみてください。ケーブルのリング加工と露出型機器へのケーブル接続

ケーブルが接続ができたら、コンセントを柱にネジで固定します。今回は屋根裏への出入り口付近(下方)に設置しました。

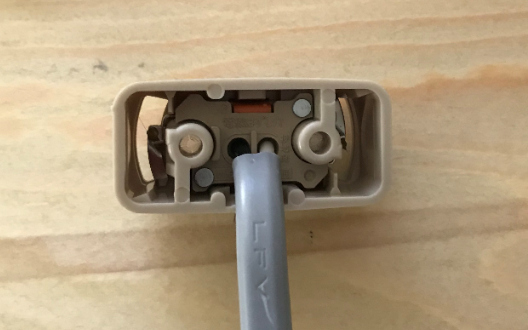

次に照明用スイッチの部分を加工します。今回のスイッチは露出型ですので、加工方法の概要は露出型のコンセントと同様です。ケーブルに輪っかを作ってネジ止めし、コンセントと同じように出入り口付近(上方)の柱にネジ固定します。

次はLED照明部の加工です。まずは、ケーブルと角形シーリング(各部屋の天井に備え付けられている部品)を接続します。引掛けシーリングは裏面端子(穴)にケーブルを差し込むだけの簡単施工です。ケーブル被覆の剥き量を部品内の表示で確認して、ケーブルを裏面から接続します。

引っ掛けシーリングへのケーブル接続については引っ掛けシーリングへのケーブル接続でも詳細を紹介していますので、ご参考にしてみてください。

ケーブル接続ができたら引掛けシーリングを柱にネジ固定し、LED照明に付属されているアタッチメント(写真の円形の部品)を取り付けて、LED照明を接続します。

今回は屋根裏への出入り口方向をしっかり照らせるように、屋根裏中央の大きな柱の側面に、出入り口側を照らすように固定しました。(写真はアタッチメントまでを取り付けた状態です。)

屋根裏に設置する機器の接続および固定が完了したら、各ケーブルをステーブル(コの字状の釘)などで柱などに固定していき、ジョイントボックスまでの十分なコード長さを確保してカットします。

すべての部品、機器への接続、及び固定が完成したら、配線図をよく見ながら各ケーブルを差し込み型コネクタで接続していきます。

ケーブル先端の被覆剥き量はコネクタのどこかに記載されていますので、それに従って加工してコネクタの端子穴に挿入していきます。

なお、コネクタ外側の樹脂が透明になっていますので、接続した状態で芯線(銅)の先端が見えて、かつコネクタの外形から、芯線(銅)がはみ出していなければOKです。(写真のような状態になっていればOKです)

差し込み型コネクタによるケーブルの接続方法は差し込み型コネクタによるケーブル接続でも詳細を紹介していますので、ご参考にしてみてください。

すべてのケーブル接続が完了したら、ジョイントボックスのベースを柱に固定し、そのカバー内に接続したコネクタをすべて格納して施工完了です。

5.屋根裏電源回路の動作確認

すべての施工が終了したらブレーカーをOnにして動作確認します。

まずは、寝室に設置した屋根裏主電源スイッチをOnします。写真のとおり表示灯がちゃんと点灯しましたね。視認性もばっちりなので、電源を消し忘れる心配はないでしょう。

続いて、屋根裏に上がって照明用スイッチをOnします。下写真のとおりLED照明が点灯し、屋根裏に灯がともりました。(これでいつでも屋根裏で作業できますね)

続いて電源コンセントの確認です。今までは2Fの寝室から延長コードを引っ張って、そこにスタンド型の照明を接続して屋根裏照明としていましたが、そのスタンド照明を今回設置したコンセントに差し込んで動作を確認します。2口とも、無事しっかり点灯することが確認できました。

また、屋根裏の機器を動作させたまま、寝室の主電源スイッチを切ってみると…すべての機器が電源Offになりました。当たり前ですが、想定通りに動作してくれるとちょっと嬉しいですねww

・屋根裏に照明、及び電源コンセントを設置した感想

今回の施工で屋根裏にも灯がともり、電源も確保できました。食料を備蓄すればひっそりと暮らすことができますし、今後の屋根裏配線作業なども容易になりますね。(冷暖房がないのが難点ですが…)

また今回は、初心者DIY向けに電気工事の知識のない人にもわかるように記事を書き始めたのですが、配線図だけでも膨大な説明が必要となってしまうので詳細は割愛しました。これでは、まず配線図が描けねーよ!って言われてしまうかもしれませんが、そもそも電気工事は資格がないと施工できない危険を伴う工事です。ケーブル接続だけは有資格者に頼むとしても、電気回路に対しての知識がないと危険です。最近はブレーカ性能も上がっているでしょうし、例えショートさせたとしても火災が発生するような事態にはならないと思いますが、電気は危険と自覚した上で作業を行う必要があります。安全第一でDIYライフを楽しみましょう♪(丸ノコとかも扱い方を間違えれば危険な工具ですし、DIYはすべて同じかもしれませんが。)