連用取付枠は、コンセントやスイッチなどの電気機器を最大3個固定できる金属フレームです。本ページでは、連用取付枠へのスイッチの取り付け、及び電源ケーブルの接続方法を紹介します。(コンセントなど他の電気機器の施工も同様です)

*電気機器を取り付けた連用取付枠の壁面コンセントボックス(スイッチボックス)への固定方法などは、下記のリンクをご参照ください。

1.連用取付枠への電気機器の固定

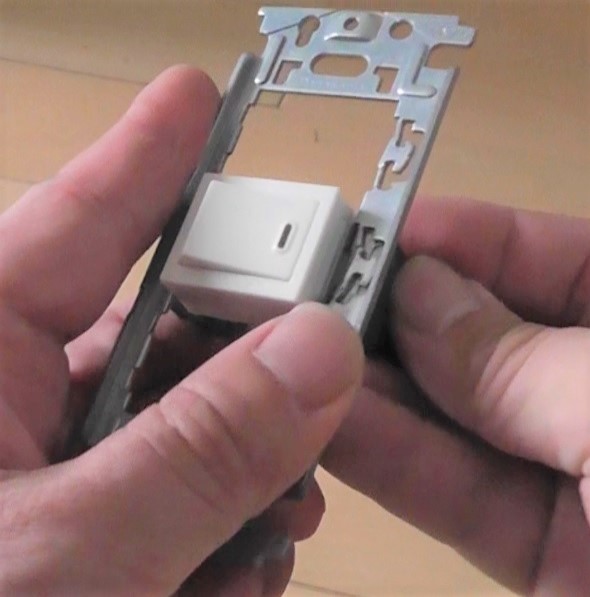

まず、連用取付枠にスイッチなどの電気機器を嵌め込みます。機器を1個つける時は中央に、2個つける時は上下に取り付けるのが基本ルールです。(MAX3個まで取付できます)

また、連用取付枠には上・下と表・裏があり、”↑ 上”と刻印されている側が、上であり表ですので、間違えないようにしましょう。

取り付ける電気機器は連用取付枠の裏側から嵌めていきます。

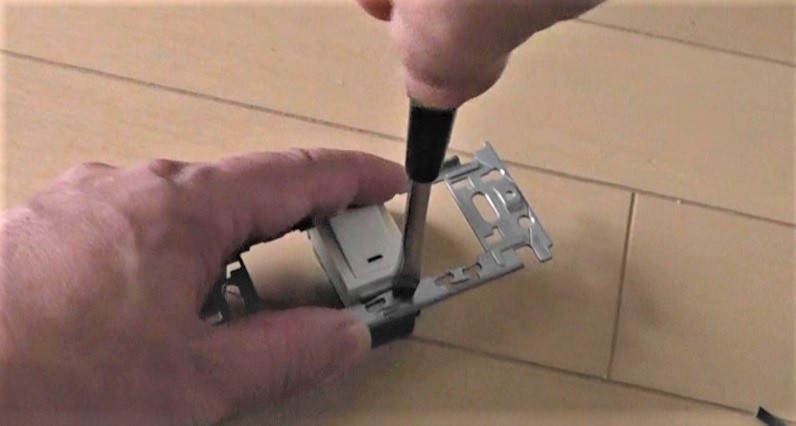

所定の位置に電気機器を嵌めたら、写真のように枠の右側にあるスリット(2個あるうちのどちらでもいい)にマイナスドライバーを差し込んでひねります。

マイナスドライバーをひねると、スリット内側のフレームが曲がって機器に食い込みますので、そうすることで電気機器がフレームに固定されます。

施工後はぐらつきなく電気機器が固定されたことを確認してください。(施工後に機器がぐらついていたり、外れてしまうと電気工事士の試験は不合格です。)

2.接続する電源ケーブルの先端加工

続いて、接続するケーブルの先端を加工していきます。(ここではVVFケーブルにおける作業を紹介します)

ケーブルの加工は電気工事では定番のVVFストリッパー:ホーザン製 P-958を使用すると便利です。(工具の詳細はリンク先で紹介していますが、外装被覆、ケーブル被覆の両方の加工ができて、露出型機器へのリング加工なども出来る大変便利な工具です。)

まずは、VVFケーブルの外装被覆を50mm~100mm程度剥いて被覆の中に入っている単線ケーブル(IVケーブル)を露出させます。

そして、ケーブル先端の被覆を機器に指定されている長さで剥いていきます

ケーブルの被覆を剥く長さ(露出させる芯線の長さ)は機器のどこかにそれを示すスリットがありますので、それをしっかり確認して所定の長さに加工します。(概ね10mm~12mm程度です)

3.電気機器への電源ケーブルの接続

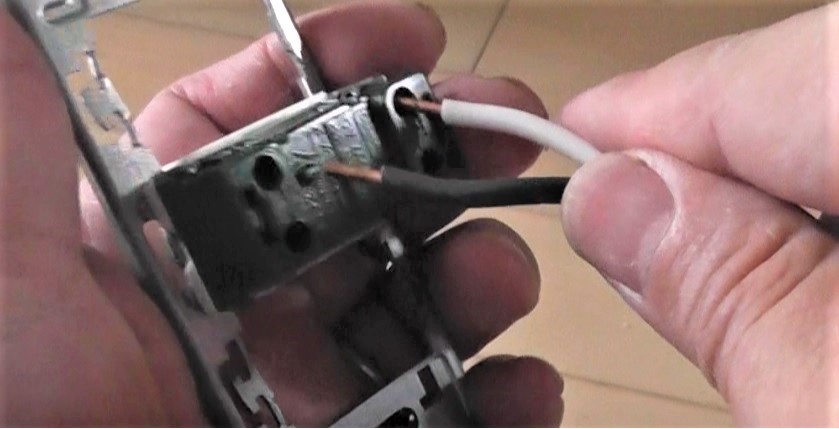

ケーブル先端が加工出来たら、端子にケーブルを接続していきます。接続は端子の穴に被覆を剥いたケーブルを差し込むだけです。

スイッチに極性はありませんが、コンセントなどではプラスマイナスの極性がありますので、機器の”W”表示(Whiteの頭文字)が記載されている側にマイナス側のケーブルである白ケーブルを接続するのがルールです。

ケーブル接続する際の注意点は、「ケーブルを端子の奥までしっかり差し込むこと」(接続後にケーブルが抜けないこと)、「接続した状態で芯線(銅部分)が見えないこと」の2点です。

前者は施工後のケーブル抜けによるショート、後者は施工後に芯線がむき出しになることによるショートや感電を防ぐ目的での確認項目ですが、電気工事士の試験でも、この項目が満たせていないと一発で「不合格」です。

ただ、皆様が今後DIYを行っていくとわかりますが…家を建てる時のプロの施工も接続後の芯線がむき出しになっていたりして結構いい加減です。逆にいえば、そのような状態でも問題がなく使用できるということなので、必要以上に神経質にならなくても大丈夫だと思いますが、私は安全面にかかわる部分はしっかりポイントを抑えて施工しています。(ビビりなので)