屋外ビオトープ用のソーラーパネル蓄電システムに使用していた鉛バッテリーの充電能力が著しく低下したため、システムにより適したディープサイクルバッテリーへの更新を行いました。また、使用していたチャージコントローラーがALLPOWERS社製の類似品(コピー品)であることがわかったのでALLPOWERS社製(正規品)への更新を行いました。正規品とコピー品の機能等を比較した結果もレビューしていますので、ご参考にしてみてください。(なお、ソーラパネル蓄電システムの導入は、下記リンクの記事で紹介しています)

1. Long密閉型バッテリー の劣化と更新検討

以前に屋外ビオトープ用のソーラーパネル蓄電システムを導入した内容は上記リンクの別記事にてご紹介していますが、その時購入した台湾製の”Long密閉型バッテリー”が寿命を迎えました。ビオトープ用の蓄電池として使用して、実稼働は1年半くらいでしょうか?ちょっと寿命が短か過ぎる気もしますが、何度か”空っぽ”の状態にしてしまったのが致命傷になったようです。。。

また、”Long密閉型バッテリー”は「サイクルバッテリー」という名目で販売されていたので、ソーラー蓄電などに使用される「ディープサイクルバッテリー」のつもりで購入したのですが・・・改めて仕様を確認したところ、一般の鉛蓄電池よりは小まめな充放電に適してといういるレベルで「ディープサイクルバッテリー」”ではなかった”ようです。

そこで、今回購入する新しいバッテリーには、より長期間使用できるような”本物の”「ディープサイクルバッテリー」を購入して、より耐久性のあるソーラー蓄電システムを構築していきたいと思います。

2. ディープサイクルバッテリーの選定

早速「ディープサイクルバッテリー」に限定して、インターネットで新バッテリーを探してみると・・・やっぱり値段が少しお高いですね。(その点”なんちゃって”仕様のLongはお得感があって良い製品でした。)

容量的には今使っているバッテリーの容量が「12V-12Ah」で不足している感じもあったので、せっかくならそれを超える容量のものを購入したかったのですが…容量を大きくすると”諭吉さん”を超えるお値段になってしまいそうです。今後のDIYで「庭への屋外コンセントの設置」を計画していますので、今回購入するバッテリーは容量を現状と同等として、電菱製の下記のバッテリーを購入しました。

購入した電菱製バッテリーと、今まで使用していたLongバッテリーのスペックを比較した結果は下記です。接続端子含めて申し合わせたように仕様が同じで互換性はバッチリです。容量が60%に劣化するまでの繰り返し充電回数は概ね1.5倍ほどになるでしょうか?まあ、こちらは使い方次第だと思いますので、電池が”空っぽ”にならないように注意して使用していきます。

| ー 仕様値 ー | 電菱製バッテリー | Longバッテリー |

|---|---|---|

| 公称電圧 : | 12V | 12V |

| 公称容量 : | 12Ah(20時間率) | 12Ah(20時間率) |

| 充電電圧 : | 14.4~15.0V | 14.4~15.0V |

| 最大充電電流: | 3.6A | 3.6A |

| 充電温度範囲: | -15~40℃ | -15~40℃ |

| 外形 : | 151×98×93mm(端子除く) | 151×98×93mm(端子除く) |

| 重量 : | 4.02kg | 4.02kg |

| 接続端子 : | F2ファストン(No.250) | F2ファストン(No.250) |

| 耐用充電回数: (容量60%) | 放電深度100% ー 約300回 放電深度50% ー 約600回 放電深度30% ー 約1,450回 | 放電深度100% ー 約200回 放電深度50% ー 約500回 放電深度30% ー 約1,000回 |

3.チャージコントローラーの更新:ALLPOWERS

以前、ソーラー電源システムを導入した時に設置したチャージコントローラーは、ソーラーパネルとセットで購入したものです。似たようなものがいろいろと販売されているのは認識していましたが、外部インターフェースはどれも同じですし、どれも大差がないのだろうと思っていました。

しかしながら、いろいろな方のレビューを改めて確認していくと、皆さんが紹介している製品と私が持っている製品とで表示される内容が異なっています。(表示できる項目が少ないです。)最も大きなポイントとして、私の使用しているコントローラではソーラパネルからの「充電電流」が表示されません。

調べてみると、どうやら業界でコスパが高くて性能が良いと評価されているのは「ALL POWERS社」の製品で、それ以外の製品はそのコピー品のようです。今まで、コピー品での問題発生はありませんでしたが、他の方のレビューを見ると基板に実装されている部品の品質にも差があるようなので、今回は万が一のことを考え、バッテリーの更新と一緒にチャージコントローラーもALL POWERS社製に更新します。(下記に商品リンクを貼りましたが、ALL POWERS社製を取り扱っているのはAmazonさんだけでした。)

4.チャージコントローラーの仕様比較-vs コピー品

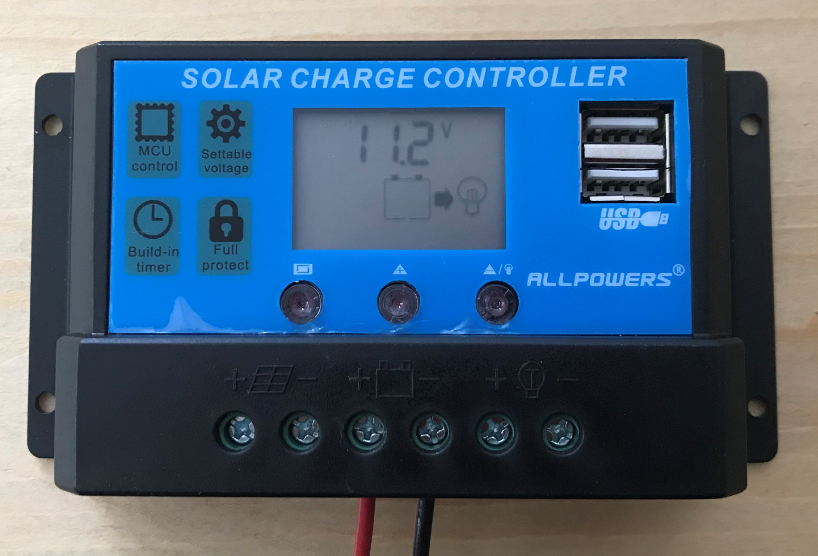

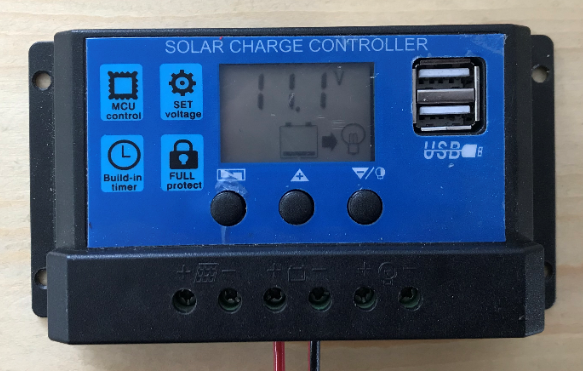

まずはバッテリーを接続して、ALLPOWERSとそのコピー品の液晶表示含めた外観を比較します。パネル右下に”ALLPOERS”と印字されてる方がALLPOWERS社製です。(下に写真を順番に並べました)

インターフェースは全く一緒ですね。ただ、ALLPOWERSの方は液晶表示が全体的に上に寄っています。説明書にも書かれてませんが、下段のスペースで何かが表示されるのでしょうか??

表示されているバッテリー電圧は、なぜか0.1V違います。(テスターでどちらが正しいか?白黒つければよかったのですが、そこまで気が回りませんでした。)バッテリーの残量メモリも表示基準が少し異なるようですね。(ALLPOWERでは「0メモリ」ですが、コピー品は「1メモリ」です)

操作ボタンはコピー品には有色樹脂のボタンがついていて、ALLOPWERSには透明樹脂のボタンがついています。ケーブル取付用ネジピッチはまったく同じで、コピーが徹底していますねw

続いて、表示できる項目を比較します。3個並んでいるボタンの左側が「メニューボタン」で、押すと表示・設定モードが順に切り替わっていきます。変更したい設定モードで「メニューボタン」を長押しすると設定を変更するモードに移行し、真ん中の「+ボタン」右側の「-ボタン」で数値変更できます。

メニューボタンを押して切り替わる表示・設定モードを表示順に記載したのが下表になります。ALLPOWERでは11項目の表示ができるのに対して、コピー品では6項目しか表示されません。コピー品でも最低限の制御はできると思いますが「充電電流」や「放電(使用)電流」が表示されないのは、日々の充放電のバランスが明確に把握できなくなるので致命的ですね。システムに異常が発生してコントローラの温度が上昇した場合も、ALLPOWERでは80℃でシステムが停止するように設定されているようですが、コピー品は温度を検出していない可能性があります。

| 表示項目 | ALLPOWERS | コピー品 |

|---|---|---|

| バッテリー電圧表示【V】 | 〇 | 〇 |

| 機器温度表示【℃】 | 〇 | × |

| 充電電流表示【A】 | 〇 | × |

| 放電電流表示【A】 | 〇 | × |

| 充電停止電圧設定【V】 | 〇 | 〇 |

| 再放電開始電圧設定【V】*1 | 〇 | 〇 |

| 放電停止電圧設定【V】*2 | 〇 | 〇 |

| 放電時間設定【V】*3 | 〇 | 〇 |

| バッテリータイプ設定 | 〇 | 〇 |

| ライト点灯設定【V】*4 | 〇 | × |

| ライト点灯反応時間設定【S】*5 | 〇 | × |

なお、「*印」をつけた項目名だけでは設定内容がわかりにくい項目は下記のとおりです。

*1:*2で放電停止した時の、放電再開電圧 *2:バッテリーの放電停止電圧 *3:日没(充電終了)後の放電時間 *4:夜間にライトを点灯させたい場合に、放電を開始する充電電圧(設定より低くなった場合に点灯) *5:*4の電圧低下を検出後、放電開始するまでの時間設定(設定時間内に充電電圧が復帰した場合はキャンセル)

また、ALLPOWERには日本語表記を含んだ4か国語(日・中・英・独?)の取り扱い説明書がついています。(日本語があるのはありがたいですね。)おかしな翻訳になっている部分が多く、解読には少々苦労するかもしれませんが、言わんとしていることは何となくわかるので実使用上は問題ないように思いました。

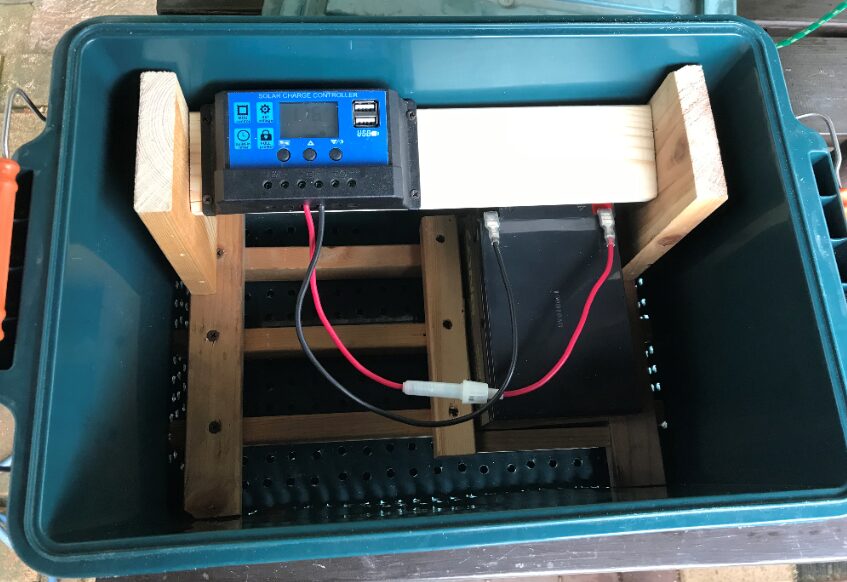

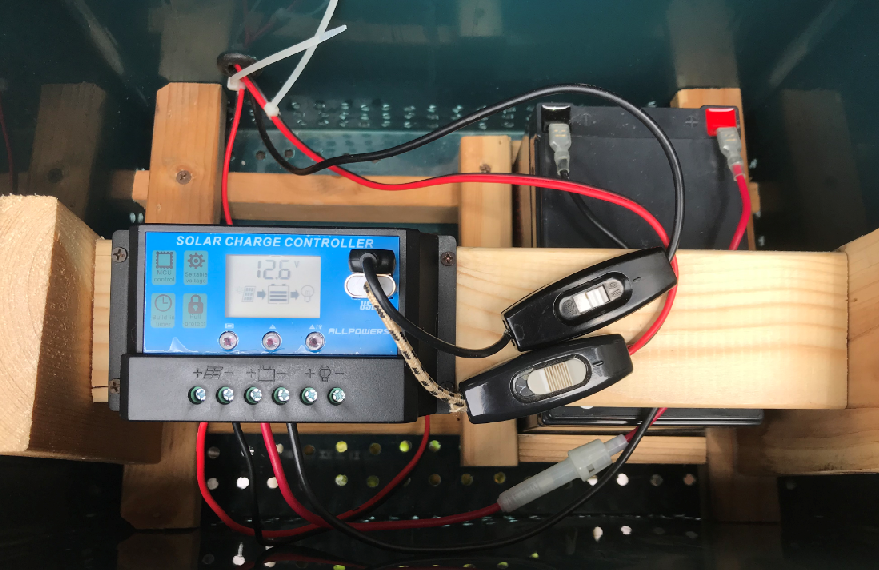

5.チャージコントローラーとバッテリーの接続

スペック等の確認が終了したので、更新した機器を設置していきます。バッテリーは出荷段階である程度の充電されているようなのでそのまま置き換えます。外形は既設のバッテリーと完全コンパチ(同等)仕様だったので、30秒で置き換えることができました。チャージコントローラーも固定ネジのピッチまで一緒なので楽々置き換え完了です。

置き換えが完了したら、各機器を動作させてパラメータの設定を行います。バッテリーの初期電圧は12.6Vでした。(そのまま使用して問題ないレベルなので、さっそく各ポンプのスイッチを入れます。)ソーラーパネルのスペックは定格20WでMAX1.11A表記ですが、充電電流は0.2Aと表示されています。本日はあいにくの曇り空ですので仕方がないところなのでしょうか?この辺は、晴れた日に改めて確認したいと思います。また、放電電流表示は0.0Aとなっています。2つのポンプを5V駆動した場合の計算上の電流値は0.3Aほどなので、ちょっと計算があいませんが、こちらも経過を確認してみます。

繰り返しの充電でバッテリーに負荷をかけないためには、充電停止電圧=フロート充電電圧が重要です。今回のバッテリーのカタログ値は、適正充電電圧:14.4~15V、フロート充電電圧:13.5~13.8Vです。対して、コントローラーの充電停止仕様は、停止設定した電圧に到達後、設定電圧+0.5±0.15Vで2時間の充電を行い、その後に設定電圧がフロート電圧となって保持される仕様のようです。フロート電圧がバッテリー仕様値より高くなるのは避けたいので、「充電停止電圧=フロート電圧:13.8V」に設定しました。到達後、2時間は「14.3V±0.15」にて充電される設定ですね。本当は15Vまで充電電圧をあげてバッテリーを満タンにしたいところですが、まずはこの設定で様子を見ていきます。

・蓄電システムの更新を終えての感想

事前の勉強不足でここまで到達するのに時間がかかってしまいましたが、今回の更新でバッテリー負荷も少ない、多少ましな蓄電池システムになったと思っています。が、自己流の部分が多々ありますので、間違っている箇所やこうした方が良いなど、諸先輩方からの有り難いアドバイスがございましたら、コメント欄にコメントいただけると助かります。

また、今回の更新で充電能力が低下したバッテリーと、最低限の制御が可能なチャージコントローラが手元に残りました。かなり昔に購入した定格3.85Wのソーラーパネル(おもちゃレベル)もあるので、それを使って何か面白いことができないか?考えたいと思います。^^

コメント