屋外側のシャッターが動かなくなり、十分な排気が出来なくなっていた我が家のプロペラファン式ブーツ型レンジフードを、シロッコファン式のスリム型レンジフードに交換しました。レンジフードの取り外しは油汚れとの戦いになりますが、新しいレンジフードの設置は比較的簡単です。下記リンクにて動画も公開しておりますので、皆様のDIYライフのご参考になれば嬉しいです。

1.既設のプロペラファン式レンジフード

新築で購入した我が家も早いもので築15年が経過しました。さすがに色々なところが痛み始めていて、ダメになったところから順次、DIYでの交換を始めています。

中でもキッチンのプロペラファン式ブーツ型レンジフードは痛みが激しいです。

ある時、冷蔵庫の上の油汚れが酷いな?と思っていたら、プロペラファンの屋外側にあるシャッターが油汚れで動かなくなっていて、ファンが回っても排気が出来ない状態になっていました。(油煙が排出されずにすべてキッチンの上空に漂っていたことを想像すると恐ろしいですね。)

動かなくなっていたシャッターがスムーズに動くよう修理を試みましたが…あまりの油汚れの酷さに修理は断念。。。シャッターを無理やり開けてその隙間に木片を挟みこみ、シャッターが常に少し開いたままの状態でなんとか使用してきました。(下写真ではプロペラファンが動いていないのに外からの光が差し込んでいます)

また、シャッターが動かないことが影響しているのでしょうか?「弱」状態での運転は出来ますが、「強」状態での運転が出来なくなっています。(何らかの安全制御が働いているのか??)

そして、レンジフードには照明も取り付けられていますが、それも長いこと切れたままです。(こちらはただの怠慢ですけどww)

なお、レンジフードでの排気がしっかり行われないと、寝室のある2階まで料理の匂いが充満します。朝一のお味噌汁の匂いは許せますが、カレーの匂いが充満するのはちょっと耐えられませんw

そこで今回は、この不具合出まくりのプロペラファン式のブーツ型レンジフードを、DIYで新しいものに交換していきたいと思います。

2.現在の主流はシロッコファン式レンジフード

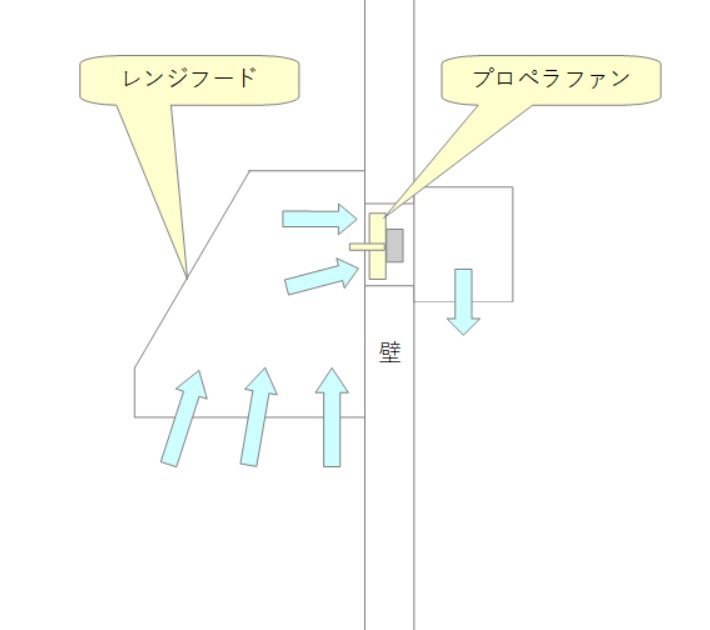

現状で設置されているレンジフードは、プロペラファン式です。壁に開いた穴にモータ付きのプロペラファンが設置されていて、回転したファンがブーツ内の空気を排出します。(図のような排気構造です)

基本的には、壁の穴にむき出しになって取り付けられたプロペラ式換気扇と構造は同じです。それにブーツ型のフードがついて空気が逃げにくくなっているだけです。

このプロペラファン式の最大の欠点は、壁面への設置しか出来ないことです。よって、部屋の真ん中などに換気扇を設置する場合などには不向きです。

プロペラファン式はかなり昔から存在していて、今もその方式の製品を購入することが出来ます。しかしながら、新しい型式のレンジフードは、シロッコファン式と呼ばれるものに移行しています。

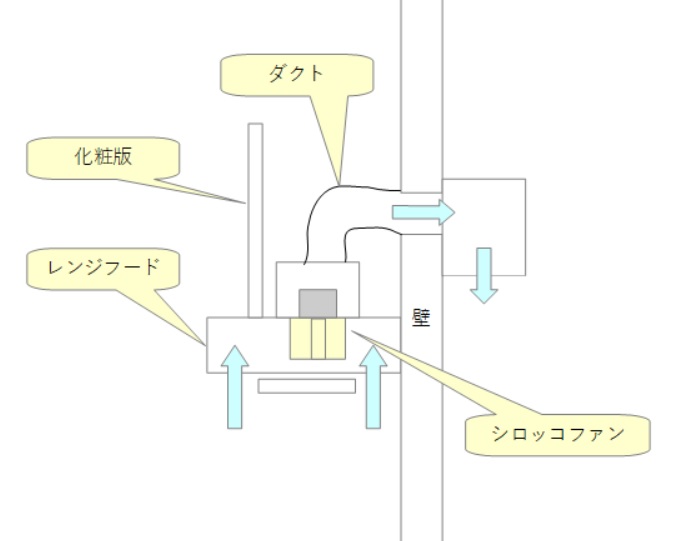

シロッコファン式の排気構造は図のとおりです。

レンジフード内のシロッコファンでレンジ周辺の空気を吸い上げ、ダクトを通して壁の穴から排気する方式です。

シロッコファン式の最大のメリットは、壁から離れた位置にも設置可能なことです。(壁から離れた距離の分だけダクトが長くなりますが。)

そして、シロッコファン式は排気する空気をレンジのより近傍でキャッチ出来るので、排出漏れが少ないと言われています。

よって、構造が異なるプロペラファン式からシロッコファン式のレンジフードに交換する場合は、壁に開いている穴に多少の加工を施す必要がありますが、施工自体はそれほど難しくなさそうです。そこで今回は、プロペラファン式のレンジフードから、シロッコファン式のレンジフードへの交換をDIYで施工していきます。

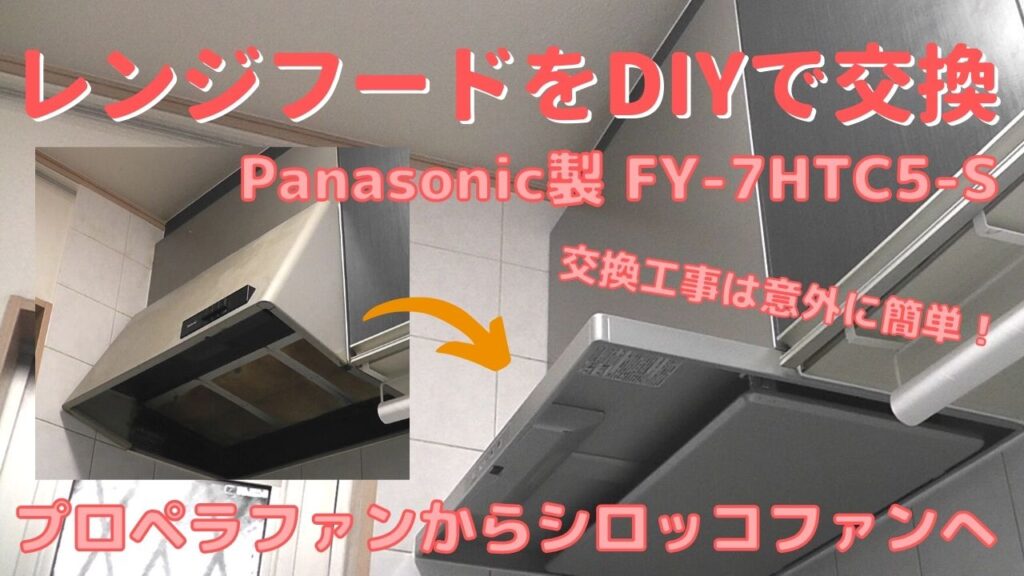

3.パナソニック製レンジフード:FY-7HTC5-S

今回のレンジフード交換で準備したシロッコファン式レンジフードは、下記のパナソニック製FY-7HTC5-Sです。

私の場合、住宅設備を選択する場合にどうしてもパナソニック製を選んでしまうことが多いですね。これは凄い!と思わせる部分はほとんどありませんが、これは酷い…と思う部分もなく…要するに「無難で間違いがない」ということでしょう。

同じパナソニックのシロッコファン式レンジフードでもDCモーターが搭載されているものが、静音性が高くてより良さそうですが…ちょっと価格が高すぎます。料理の際に使用するだけのものなので、我が家はこのくらいのレベルで十分です。

ただ、このパナソニック製レンジフードは、本体を購入して設置しただけでは、レンジフード上部のダクト部分が丸見えになってしまうので、別途「幕板」と呼ばれる下記の商品を購入する必要があります。(2項の排気構造図で”化粧板”とした部分です)

また、レンジフードの幅には、60cm、75cm、90cmと15cm刻みの3種類の規格があります。既に古いレンジフードが設置されているのであれば、3種類のどれかになっているはずなので、その寸法を測定して同寸法のものを購入する必要があります。

幕板も同様に、設置場所に合う寸法のものを購入します。幅はレンジフードと同じものを購入し、高さは周りの構造物と寸法を合わせます。幸い、我が家は標準的な高さ70cmのもの寸法がぴったり合致しましたが、ちょうどよいサイズのものがない場合は、可変タイプの幕板を購入します。

また、シロッコファンとダクトを連結する部分には、ファンが回ると、排気される空気の勢いで開く、簡易的なシャッターが付いていますが、それだけではゴキブリや真冬の冷気などの侵入は防げません。

そこで今回は、シロッコファンのスイッチと連動する下記の電動気密シャッターを取り付けることにしました。

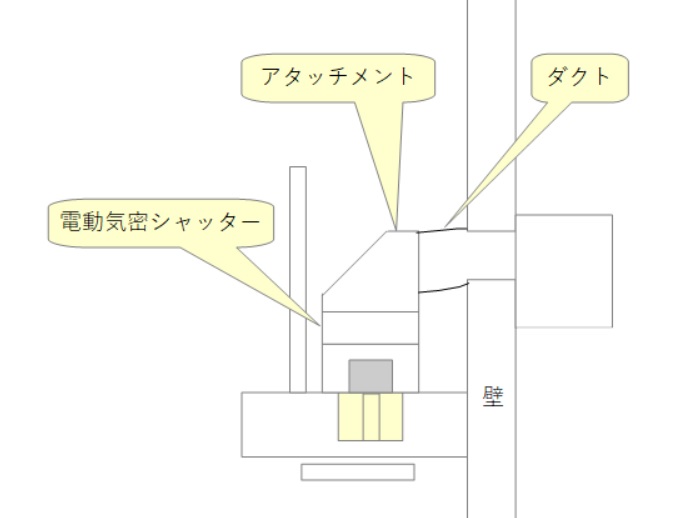

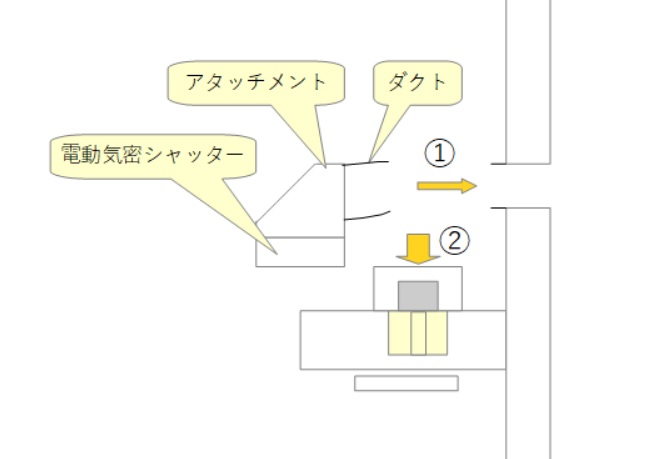

また、電動気密シャッターを取り付けることで、電動気密シャッターから壁面排気口までの距離が短くなるので、ダクト接続の難易度が少々上がりそうです。施工中に部品を買い足すのは大変なので、あらかじめ下記のアタッチメントを購入してダクトを接続しやすくします。

結果、ダクト部分の接続構造は下図のようになります。

シロッコファンのすぐ上に電動気密シャッターを接続し、その上にアタッチメントを連結して排気経路を直角に曲げます。更にそこにダクトを接続して壁の穴と接続することで、ダクトを出来るだけ直線的にして施工しやすくします。

ただし、ダクトが短すぎて壁の穴に接続できなくなる可能性もありますので、その時はアタッチメントを使用しない施工を考えていきましょう。(使用しなかったアタッチメントはヤフオクなどで処分します。)

ダクトの仕様などについては、消防法の解釈で見解が分かれている部分があるようなので、使用したダクトの材質などの説明は割愛しますが、シロッコファンの規格に合致する内径Φ150mmのものを使用します。

その他、シロッコファン式レンジフードの設置するためには、排気経路の部品接合部をしっかり密閉するためのアルミテープが必要です。アルミテープは100均のものではなく、耐熱性のある下記のような”耐熱アルミテープ”を準備した方が良いです。

また、レンジフードの設置が完了したら、レンジフード周辺の隙間に排気すべき空気が逃げないよう、隙間をコーキングして穴埋めします。レンジフード周りは熱がかかる部分になるので、下記のような耐熱仕様のシーラント材を使用した方が良いでしょう。

なお、耐熱仕様のシーラント材は、特殊な仕様になるので大きいホームセンターやプロ御用達のお店に行かないと店頭には置いてないかもしれません。(見つからない場合は、ネットで注文しましょう)

4.プロペラファン式からシロッコファン式へ変更

プロペラファン式のレンジフードからシロッコファン式のレンジフードに変更するためには、プロペラファンが設置されていた壁の穴(排気口)を加工する必要があります。その加工内容と必要な部材は下記のとおりです。

まず、プロペラファンが壁の穴にある状態では、壁穴全体がプロペラファンで覆われますが、プロペラファンを取り外すと、写真のように、穴の内側の木材などが剥き出しになります。

しかも、シロッコファン式ではこの壁穴に熱を持った排気が直に通るようになるので、不燃性の材料で穴の内側を覆ってあげる必要があります。

そのために使用するのが、下記の不燃カバーです。こちらを穴の内面に枠状に取りつけて、穴の表面を不燃化します。

また、ブーツ型のレンジフードを外すと、排気口周りの壁材(石膏ボードなど)が剥き出しになります。その剥き出しになった壁材(石膏ボード)を覆うために使用するのが下記の木枠アダプターです。

こちらのルーバー部分を壁の穴に嵌めて、剝き出しになった周りの壁材(石膏ボード)を覆います。

また、今回はダクトとダクト周辺の可燃物が近接しないよう施工していきます。必要に応じてステンレス板を追加して対象部分の壁に固定するなどして、ダクト周りの難燃性を向上させる予定です。(ステンレス板は実家の廃材です)

5.プロペラファン式レンジフードの撤去

部材がすべて準備出来たら、プロペラファン式のレンジフードからシロッコファン式のレンジフードへの交換工事を施工していきます。

まずは、既設のプロペラファン式レンジフードを撤去していきます。

レンジフードの手前側に出っ張った部分から取り外していきますが、出っ張り部分は、内側のケーブルのコネクタと、出っ張りを固定しているネジを外すことで簡単に取り外せました。(この辺りはそれぞれのレンジフードの構造をよく見て対応します)

手前側の出っ張りを取り外すと、油にまみれたプロペラ式ファンが見えてきました。(写真のとおりです。)これから、その油まみれのファンと闘いが始まります。

まずは、プロペラを取り外し、プロペラファンの外枠(写真の白く見える部分)を外します。

続いて、モーターが固定されている本体部分を外していきますが…レンジフードの中に体を入れたくないため、取り付け構造が良くわかりません。全体を手前にちょっと引いてみると、わずかですが動きます。であれば、圧入されているだけなのか?と力任せでそのまま手前に引き抜いていくと…なんとか本体が外れてくれました。

外れたプロペラファンを確認してみると、本体下面の2か所(写真矢印部)がネジで固定されていました。(油汚れで視認できませんでした。)土台が痛んでいたため、土台が破壊されながら本体が外れてくれたようです。(無理矢理外してしまったということです。)結果、取付枠が少しえぐれてしまいましたが…まあ、その上から不燃カバーを取り付けるので大丈夫でしょうw

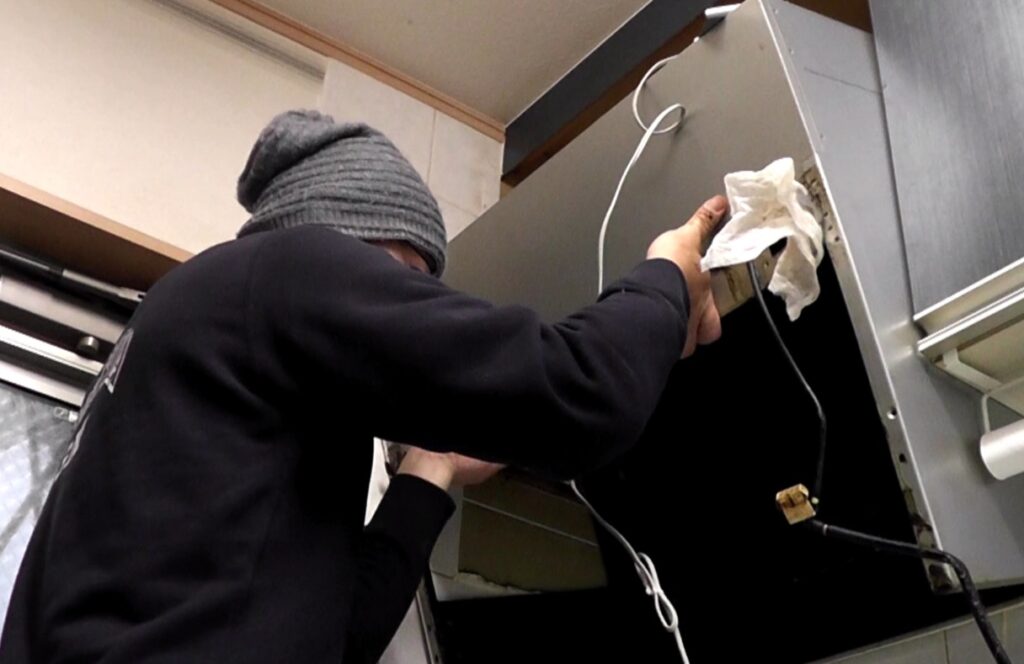

プロペラ式ファンが取り外せたら、いよいよレンジフード本体を取り外していきます。

まずは、外周の隙間を埋めていたコーキングをカッターでカットし、壁に固定していたネジを外してレンジフード全体を取り外します。(ただの板金製の箱なので、一人でも取り外せる重量です)

ただ、この作業はやはり油汚れとの闘いになります。。。レンジフードの交換は、ウォシュレット交換などと同様、汚れに負けない精神力が必要ですね。

レンジフードを取り外したら、取り付けてあった壁面や、壁の穴などを徹底的に清掃します。

また、外したレンジフード本体は、ネジを外して可能な限り分解し、板金を小さく折り畳んで、ゴミ収集袋に入る大きさに処理しました。(通常の不燃ごみとして収集してもらいます。)

6.レンジフードを取り付ける壁面の施工

プロペラファン式のレンジフードが外せたら、シロッコファン式レンジフードが取り付けられるよう、壁面を加工していきます。

まずは、壁の穴(排気口)の内側に不燃カバーを固定していきます。

取り付けはいたって簡単で、壁の穴(排気口)の内側に不燃カバーをぴったり嵌めこんで、カバーにあらかじめ開けてある穴を使用して、付属のネジで固定するだけです。(取り付け後の状態は写真のとおりです。)

穴以外の部分でネジ固定しようとするとカバーが割れてしまうので、ネジはあらかじめ開いている穴に打ち込むようにします。

また、サイズが合わない場合は加工が必要になるようですが、我が家の壁の穴(排気口)にはぴったりでした。

それと念のため、4隅に出来る不燃カバーの隙間には、耐熱性のアルミテープを貼って隙間を埋めておきました。

不燃カバーが固定出来たら、その上から木枠アダプターを固定していきます。

木枠アダプターの壁に取り付ける面の全周に付属のスポンジ(粘着材付き)を貼り付け、不燃カバーで覆った壁の穴(排気口)に嵌めていきます。

こちらも取り付けは付属のネジで固定するだけなので、固定は極めて簡単です。

なお、シロッコファン式レンジフードの排気口は、今までの排気口より小さくなり、かつ右上に寄った配置になります。(シロッコファンからダクトを接続することを考慮するとこの位置が最も都合が良いのでしょう。知らんけどw)

そして、通常はこれで取り付け壁面の加工は完了ですが、今回はダクト近傍の可燃物(木材)を、出来る限り不燃材で覆いたかったので、ステンレス板をレンジフード取り付け面に写真のように固定しました。

固定はネジですが、ステンレス板に直接ネジを打つのは難しいので、まずは釘を打ち込んで穴を開け、その穴にネジを打ち込む形で固定を行いました。

また、木枠アダプターで覆われずに壁の角部に露出していた可燃物(木材)もアルミテープで覆いました、これで不燃対策はばっちり(のはず)です。

7.シロッコファン式レンジフードの取り付け

壁の加工が完了したら、いよいよシロッコファン式レンジフードを取り付けていきます。

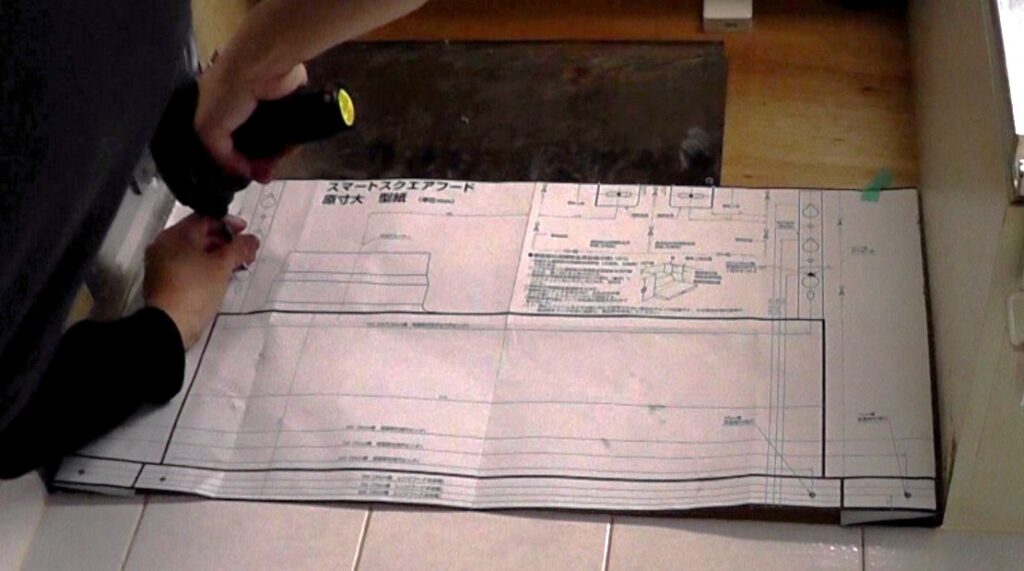

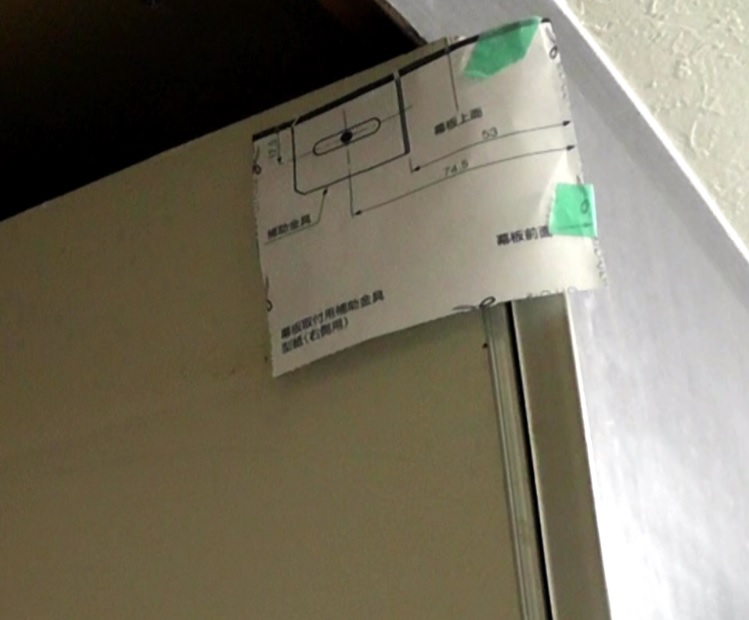

まずは、レンジフードの取り付け位置を決定し、レンジフードを固定する壁に、同梱されている”型紙”を貼り付けます。

型紙には、レンジフードを固定するための”L字金具”をネジ止めする位置が明記されているので、その位置にネジを打つための下穴を開けておきます。(ステンレス板と重なる部分は釘で下穴を開けました。)

壁面に下穴を加工出来たら、レンジフードを取り付ける前に、レンジフード本体と電動気密シャッターのケーブル接続を行っておきます。

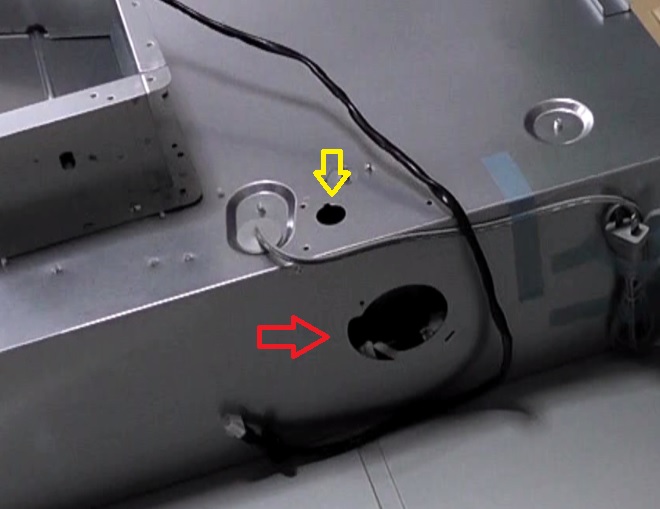

ケーブル接続方法は、まずレンジフード本体上面のアルミテープを剥がし、手前面のネジを外して丸い板金を取り外します。

アルミテープを剥がして見えるようになった穴(黄色矢印)に、電動気密シャッターのコネクタ付きケーブルを挿入し、ゴムブッシュを穴に嵌め込みます。そして、丸い板金を取り出して見えるようになった穴(赤色矢印)の中にあるケーブル付きコネクタ(電動気密シャッター用)と接続させます。

コネクタが接続が出来たら、丸い板金を再び嵌めて穴を塞ぎ、ネジで固定すれば、本体と電動気密シャッターのケーブル接続作業は完了です。

電動気密シャッターのケーブルが接続出来たら、いよいよ壁にレンジフード本体を取り付けていきます。

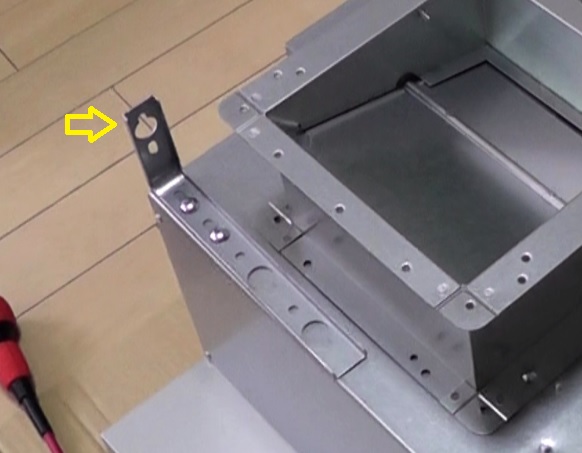

先ほど壁に開けておいた下穴に付属のネジを打ち込み、レンジフード本体に取り付けたL字金具の”だるま穴”(写真矢印)にそのネジ頭を引っかけてレンジフードを吊り下げます。

なお、本体の重量は(幅75cm品の場合)13kgです。だるま穴に引掛けるだけなので、1人でなんとか設置することが出来ましたが、出来れば2人で作業した方が良いですね。(悲しいかな私のDIYはいつも1人ですけどw)

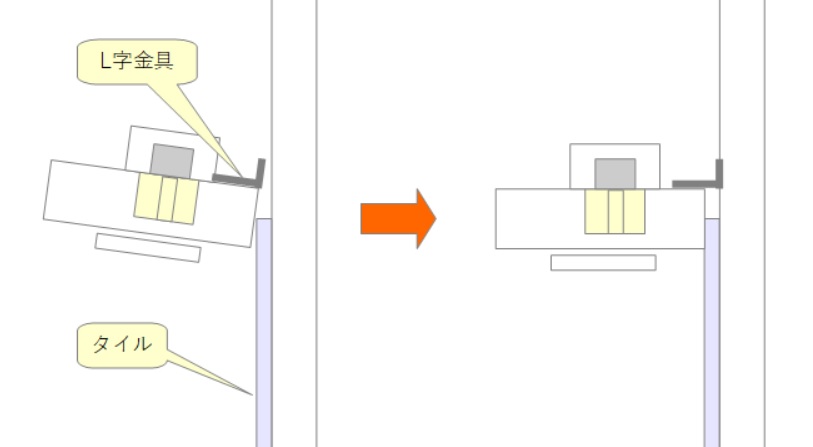

壁にレンジフード本体を取り付けることが出来たら、製品の水平を取りますが、我が家の壁は、コンロ周りにタイルが張られています。レンジフードの下端部にはタイルがあり、ネジ固定するところにはタイルがありませんので、その分の段差が出来ています。(下図参照)

よって、本体背面とL字金具の面をぴったり合わせて取り付けてしまうとレンジフードの手前側が持ち上がってしまいます。(図の左側の状態になってしまいます。)

そこで、本体へのL字金具取り付け位置を、壁側に出っ張るように少しズラして調整し、水平出しを実施しました。(図の右側の状態が水平出しした状態です。)

レンジフード本体が壁に固定出来たら、今度はダクトの部分(排気経路)を施工していきます。

今回は、前述のとおり、レンジフード本体に電動気密シャッターを装着して、排気経路を直角に曲げるアタッチメントを装着するので、アタッチメントと壁の穴(排気口)の距離がかなり近くなります。

そこで、ダクトが短くても接続しやすくなるよう、組み立て順序を工夫します。

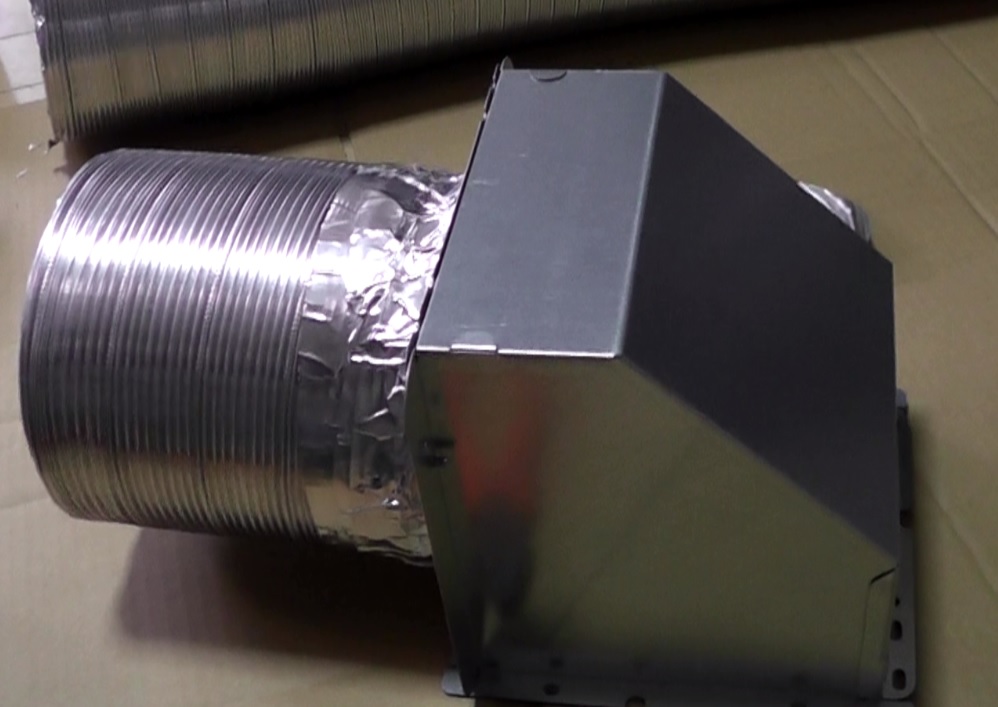

まずは、ダクトとアタッチメント、そして電動気密シャッターの3点を組み立てておきます。

その状態で、ダクトと壁面の排気口を接続させます。(図の矢印①の組み立てです。)ブラインドになる部分を先に施工するという手法ですね。

その後に電動気密シャッターとレンジフード本体を固定(図の矢印②の組み立て)することでダクトを接続しやすくしていきます。

下写真はダクトとアタッチメント、そして電動気密シャッターの3点を組み立てた状態ものです。

まず、ダクトは1mのものを20cmくらいにカットして、アタッチメントの出口側に装着しました。(余った80cmのダクトは使い道がないですね。。。)

そして、ダクトとアタッチメントの接合部には、耐熱性のアルミテープを巻き付けて、嵌合部に隙間が出来ないよう密閉処理しておきます。(排気の漏れ対策です)

最後に、アタッチメントと電動気密シャッターをネジ止めすれば、ダクトとアタッチメントと電動気密シャッター(計3点)の組み立ては完了です。

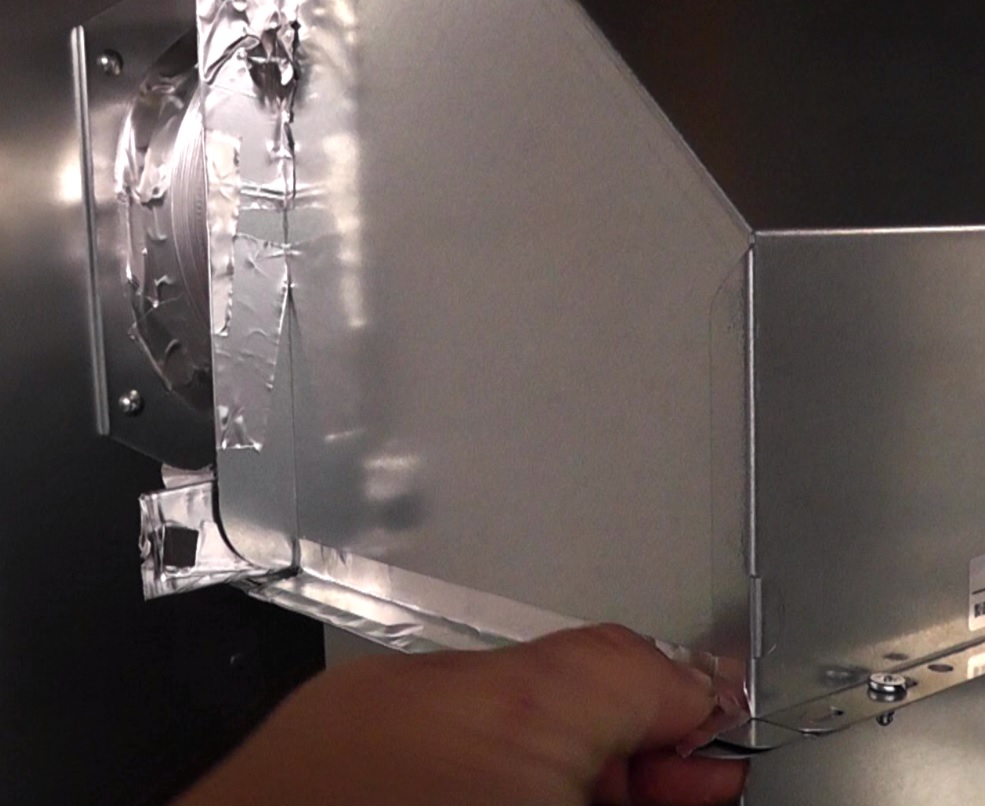

続いて、ダクトの反対側を排気口と嵌合させて接合部をアルミテープで密閉します。(前述のダクト組み立て図①の作業です)

最後に電動気密シャッター側をレンジフート本体にネジ止めすればダクトの組み付けは完了です。(前述のダクト組み立て図②の作業です)

なお、電動気密シャッターのケーブルには、ケーブルを本体に固定するためのバンドが同梱されているので、ケーブルにバンドを巻いてレンジフード本体にしっかりネジ止めしておきます。

また、台所(水回り)で使用するレンジフードにはアースを取ることが推奨されています。アース線(非同梱)と丸端子(本体に付属)を接続してレンジフード本体にネジ止めし、レンジフード専用電源のアース端子と接続させます。

なお、今回使用する電源のアース端子はレンジフード交換に備えて、DIYで事前に追加したものです。(既設のレンジフードはアースに接続されていませんでした。)アース端子追加のDIYについては、下記リンクの過去記事にてまとめていますので、ご参考にしてみてください。(1Fのケーブル配線は結構大変です。。。)

最後に、コンセントに電源プラグを差し込めば、レンジフード本体の設置は完了です。

8.シロッコファン式レンジフードの動作確認

シロッコファン式レンジフード本体の設置が完了したら、電源を入れて動作確認を行います。

まずはフィルターと整流板が外れている状態(写真の状態)でシロッコファンの状態を確認します。「常時」「弱」「強」すべての運転モードで問題なくファンが動作することを確認しました。

また、動作を目視することはできませんが、電動気密シャッターもファンの動きに連動して開閉しているようです。(開閉する際には、ある程度の音がするので動作していることが確認出来ます。)

LED照明の点灯も確認出来たら、フィルターと整流板を組み付けます。

続いて、ファンを「強」運転モードにして、ダクト部分からの空気漏れなどを確認します。

私が空気漏れの確認に使用すたのは写真のようなティッシュの切れ端です。空気が漏れている箇所ではティッシュが激しく揺れるので、空気の漏れが視認できます。

確認した結果、写真のアタッチメント出口部分の隙間から空気が大きく漏れていることがわかりました。

この箇所は、アタッチメントの板金の切り起こしに別部品が挿し込まれて組付けられているだけなので、切り起こしの寸法が少しでも大きかったりすると、隙間が出来てしまう構造です。この辺の構造は非常に残念ですね。(かなりお粗末な設計と言わざるを得ないです)

ネジを出来るだけ減らしたいという設計思想はわかりますが、嵌合部はバランスよくネジ止めして確実に浮かないようにするのが正しい設計だと思います。(必要に応じて、密閉させるためのスポンジ材なども配置出来るような設計とすべきです。)

と愚痴っていても仕方がないので、隙間が出来ている部分の切り起こしには、板金の端材を挟んで部品の浮きを抑えて隙間を小さくし、それでも出来てしまう隙間をアルミテープで塞ぎました。

その他の箇所にもネジ位置のバランスが悪くて浮いている部分が複数検出されたので、空気が少しでも漏れている部分はすべてアルミテープで塞いで密閉しました。

結果、写真のとおり、結構な箇所をアルミテープで塞ぎました。。。正直言って、この辺の設計は雑過ぎると言わざるを得ないです。ネジ位置のバランスなどをもっと適正化して、アルミテープを使用しなくてもしっかり密閉出来るよう、設計いただきたいものですね。

9.レンジフードに幕板を取り付ける

8項までの作業でレンジフート本体の設置はすべて完了しました。しかしながら、このままではダクトの部分が丸見えです。ダクトが見えなくなるよう、レンジフード上部に幕板を取り付けていきます。

まずは、幕板の位置が横に設置された棚の面と同じになるように、幕板固定用の金具を取り付けていきます。

固定用の金具は幕板の上端両脇に取り付けます。写真のように、金具を固定する位置に型紙を貼って、表示されたネジ位置に下穴を開けます。(型紙の黒丸が下穴を開ける位置です。)

下穴を開けたらそこにL字の固定用金具をネジ止めします。

壁側については、タイルによる段差があり、固定用金具の取り付け位置が、その段差を跨ぐ位置関係になっていました。そこで、タイルがない部分に段差をなくすための適当な下駄(木材の端材)をはかせて固定金具を取り付けました。

左右上端にL字の固定用金具を取り付けたら、金具に幕板と嵌合させるための樹脂部品を嵌めこんで、壁側の加工は完了です。(写真参照)

なお、幕板の前後位置(前面の位置)は、L字の固定用金具を固定しているネジを弛めて、奥行方向の位置をズラすことで、後から調整することが可能です。(そのために、固定用金具のネジを嵌める穴が長丸穴になっています。)

しかしながら、上下方向(高さ方向)の位置は、後からの調整が出来ません(固定金具の取り付け位置で幕板の位置が決まってしまう)ので、固定用金具の上下位置は事前にしっかり確認してから固定するようにします。

続いて、幕板の上端にも、L字の固定用金具と嵌合するための樹脂部品を取り付け、幕板をレンジフード上部に固定していきます。

なお、この幕板の位置を1回で合わせるのは至難の業です。(調整がとても難しい設計になっています。)数回の調整を繰り返して最終的な位置を合わせていくことになると思いますので、まずは固定用金具をざっくり位置決めして一度幕板を嵌め込み、どれだけズレているか?確認しましょう。

その上で、確認した”ズレている距離”を元に固定用金具の位置を調整していけば、上手く調整できると思います。(この辺は、現物合わせするしかない設計になっています。)

なお、幕板の上側の固定は、幕板と固定用金具それぞれに組み付けた樹脂部品どうしを嵌合させるだけです。(嵌め込むだけなので簡単です)

しかしながら、幕板の下側の固定はレンジフード上面にネジ固定された板金部品(コの字型のナットのような部品)に幕板の折り返し部分を挟み込んで、ネジで締め込むような構造になっています。

写真のドライバーを挿し込んでいる位置に締め込み用のネジがありますので、そこを締め付けて幕板の下側を固定します。(ネジを弛めることで、固定位置の調整が出来ます)

写真のように、幕板の前面が、横の棚などと同一面になるよう調整出来ればOKです。

10.レンジフード周辺の隙間をコーキング

シロッコファン式レンジフードと幕板が固定出来たら、レンジフード本体と壁や棚との隙間をコーキングして埋めていきます。

コーキングする隙間の周辺にマスキングテープを貼りつけて、隙間にコーキング材となる耐火目地用シーラントを注入していきます。

コーキングに使用するツールはコーキングガンです。

DIYでは、コーキングするシーンが結構あります。数百円で購入できるお安いコーキングガンも販売されていますが、そのような安価なコーキングガンは、負荷がかかるとすぐに変形して痛みますので、千円くらいの力の入れやすいしっかりしたものを1つ持っておいた方がいいです。(安物買いの銭失いにならないようにしましょう)

コーキングが出来たら、指でコーキングの上を一撫でして、余分なコーキング材を除去するとともに、コーキングの形状を整えます。

なお、指で一撫ですることで、外観がかなり整いますので、コーキング材を塗るときはそれほど慎重にならずに塗ってしまってよいです。(ただし、指で整える場合はマスキングテープが必須ですね。)

コーキングの外観が整ったら、マスキングテープを剥がして十分乾燥させます。なお、このコーキング材は1日2日では完全乾燥しませんでした。触るとべたべたする期間が長いので少し注意が必要かもしれません。

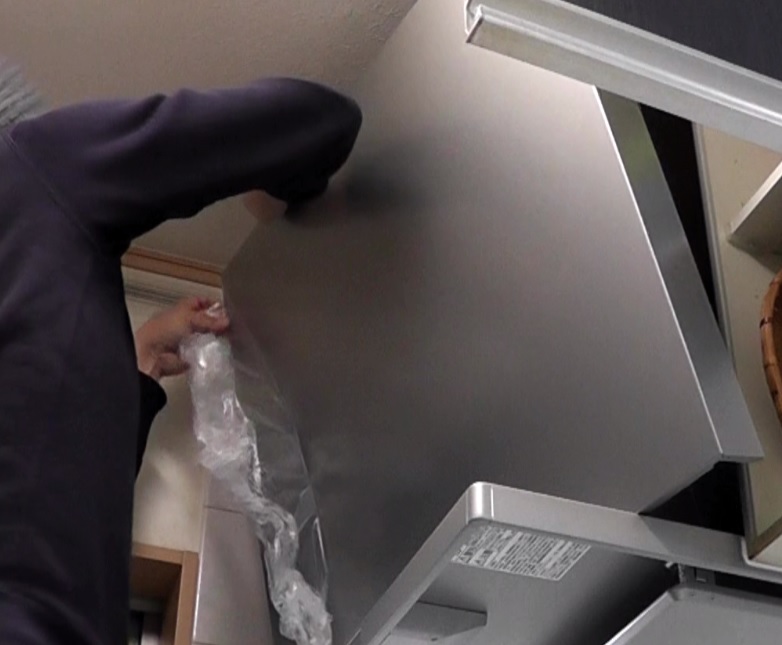

11.幕板の保護フィルムを剥がす

最後に、幕板を保護するために貼られていた保護フィルムを剥がせば施工はすべて完了です。

しかしながら、この保護フォルム。板金を曲げ加工する前(塗装処理した直後)に、表面に傷が付かないように貼り付けられたフィルムなのだと思いますが、施工現場で剥がすのにはかなり剥がしにくいです。無理に剥がすと板金をゆがませてしまうくらい強固に貼られているので、ちょっと問題ですね。

また、平面部だけでなく曲げ部にも貼られているので、折角位置調整をした幕板を一旦外さないとフィルムが剥がせませんでした。

私が設計者なら、施工を考えて、出荷時にもっと剥がしやすい保護フィルムを前面(平面部)だけに貼り付けます。本体価格がかなり高い製品なので、そのくらいの加工費を上乗せしてもビジネス的には成り立つはずなので、是非改善してほしいポイントですね。

以上で今回の施工は完了です。新しいレンジフードの使用感はこれからゆっくり味わってみます。(寝室にカレーの匂いが充満することはもうないでしょう。多分。)

コメント