私は多摩川でよく釣りをしますが、ここ数年釣れていたのは鯉などの大きなお魚やカワムツなどです。河川改修で深場が減ってしまった今では、マブナが釣れることがほとんどなくなりました。そんな中、今年は幸先よく多摩川で小鮒が釣れて、多摩川マブナの繁殖が確認出来ました。今後はこの環境を少しでも良くするために自分に出来ることがないか?よく考えていきたいですね。

1.最近の多摩川での釣果 鯉・ヘラブナ・カワムツ

多摩川は自宅からかなり近い河川ということもあり、ここ数年で何度も竿を出していますが、釣れるのは、大きな鯉、ヘラブナ(ゲンゴロウブナ)、カワムツなどです。

その中でも鯉はいたるところで群れていて、春先であれば吸い込み仕掛けなどで比較的容易に釣ることができます。大きな鯉を釣り上げることは、少年の頃の憧れだったので、大きな鯉が釣れることは嬉しいのですが…ちょっと簡単に釣れすぎて、もはや子供の頃に感じていたような喜びはないですね。(写真の鯉は80cmくらいある大鯉でした)

ヘラブナは、近年の護岸工事で水深のある場所が減ってしまったので、地域のヘラ師などが大切に保護している(法律的に良いのか?わかりませんが)ジャリ穴(河川敷にあるため池)などで釣ることができます。30cmを超える写真のような尺ヘラは竿をのすような強烈な引きを見せてくれますので、ヘラ師が魅了されるのは納得ですが、ヘラ師の縄張り意識(常連以外を阻害する感じ)があまり好きではないので、ヘラ釣りにはあまり行かなくなりましたね。

そんな多摩川で不満なのは、小さい頃にあんなに慣れ親しんだ小鮒が釣れる場所がないことです。

小さいながらも小気味よい引きを見せ、その引きで子供たちを釣りの虜にした、一番身近な魚だったマブナ。「鮒に始まり鮒に終わる」という名言の中で、釣り師の始まりの魚とされるマブナが釣れない多摩川の違和感を、ここ数年はずっと感じて釣りをしてきました。

2.多摩川でマブナが釣れない原因は?

多摩川でマブナが釣れない原因はいろいろとあるのだとは思いますが、一番は護岸工事でマブナが生息できるような水深のあるポイントが減ったことが大きいでしょう。治水が目的なのだと思いますが、川の至ることが”チャラ瀬”になっており、多摩川の場合はそれがちょっと極端すぎると感じています。

また、数少ない水深のあるポイントに魚が集まってしまうことで、頭の良いカワウがそこをえさ場として小魚を根こそぎ食べてしまうようになったことも大きいはずです。そのため、カワウに食べられることのない大きな魚だけが残り、釣れるのは大きな魚ばかりという現象が発生しています。カワウ自身も鳥獣として保護されていて、勝手に捕獲することはできないようですし、こちらも何とかならないものでしょうかね…

それと、もうひとつはやはり外来種の影響でしょう。ブラックバスやブルーギル、そして近年問題視されているウシガエルなどです。(今日も釣り場でウシガエルが鳴いていました。)ブラックバスなどは狙っている釣り師がいるのも知っているので、身近にその釣り場を作りたい気持ちもわからないではないですが、個人的にはマブナ愛(というか、小さい頃に慣れ親しんだ在来魚への愛)の方が100倍強いので、身勝手な放流行為は絶対にやめていただきたいです。

3.本日の釣果-多摩川で小鮒が釣れた!

今日は暖かい日曜日でした。コロナで遠出することもできないので、そろそろ鯉が釣れるころかなー?と、お昼前に自転車で多摩川まで出動です。

ちょっと足を延ばして近辺でも有名なジャリ穴まで行ってヘラブナを釣ることも考えましたが、今日は久しぶりに鯉を釣りたい気分です。ジャリ穴はヘラ師が自分の敷地のように陣取っていてリール釣り師は肩身が狭いので、今日は自宅から一番近いため池(釣台などがなく、仕切っているヘラ師がいないマイナーポイント)に行くことにしました。

釣り場に到着すると、先着はヘラ師2名とファミリー1組。皆さん、魚の一番溜まっている深場のポイントに入っています。私はファミリーの楽しそうな釣りを眺めながら端っこに陣取り、「のべ竿でのヘラ仕掛け(グルテン餌)」「リールでの吸い込み仕掛け」(写真)の2本体制で勝負です。(端っこのポイントですが、釣りが成立する程度の水深はありそうです。)

とりあえず、吸い込み仕掛けは食わせにミミズをつけて誰もいない方向にぶっこみ、グルテン餌でのヘラ仕掛けに集中します。

数投打ち込むとへら仕掛けにあたりが出てきました。小さなあたりでヒットしてきたのは…多摩川水系で定番のカワムツくんでした。その後も飽きない程度にアタリはありますが、まーカワムツくんですねw

そのうちヘラ師2名がご帰宅され、ファミリーがヘラ師のいたポイントに入ります。それに合わせて私も魚が溜まっているポイントに少しだけ近づいて勝負です。

そこで釣れたのは、待望の15cmほどのマブナ♪もうホント久しぶりにマブナを釣りましたが、やっぱり体に似合わないいい引きをしますね。(カワムツばかり釣っていた私は一瞬根掛かったと思いましたw)本当はそのマブナの写真を撮りたかったのですが、ファミリーが見ていたのでクールにリリースしましたw

その後、カワムツ混じりでマブナが計7匹ほど釣れました。

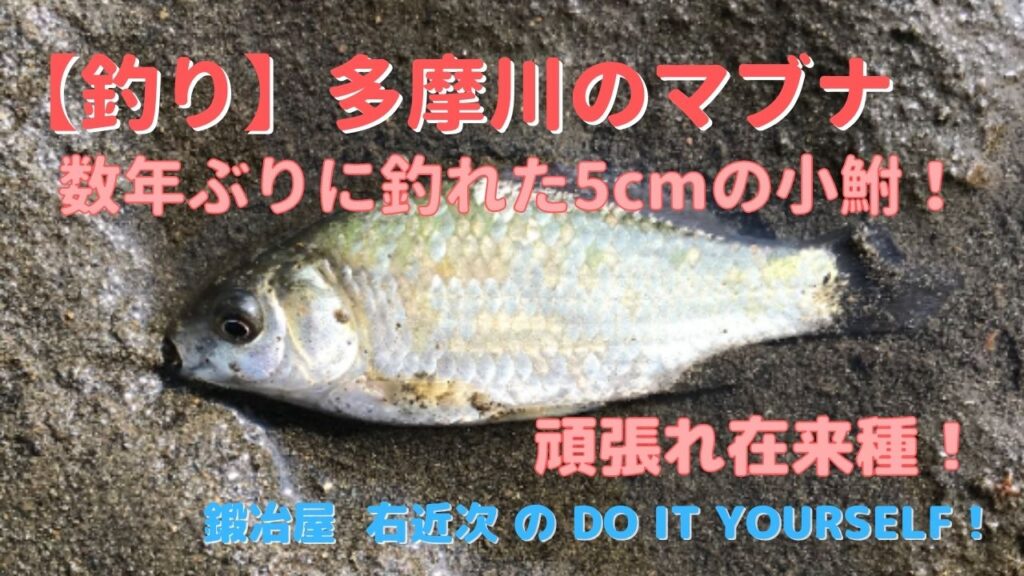

そして、ファミリーが帰宅した後に釣れてくれたのが、5cmほどのかわいいマブナくん(写真)です。今年生まれた子なのだと思いますが、カワウやバスに食されることなく、立派なマブナになって欲しいと願いつつ、優しくリリースしました。

そして最後にドラマが!ファミリーが帰宅した後に、魚が溜まっているポイントへ投げた吸い込み仕掛けのリールのドラグが鳴ります。最後の最後で鯉がヒットしたようです。

久しぶりの鯉の引きを堪能し、浅瀬から陸に引き上げたのは、でっぷり太った立派な鯉(写真)でした。

今日は大きな鯉は釣れないだろうとタモ網を準備してませんでしたが、そんな時に限って大物がかかるものですねw(何とか砂地にずり上げることが出来ました)

そんな感じで、鯉釣りシーズンは開幕していることを確認して、本日の釣行は終了です。

・春の釣りを終えての感想

今回の釣行で一番嬉しかったのは、やっぱり小鮒が釣れたことですね。(小さな魚が釣れてこんなに嬉しかったのは初めてかもしれないです。)

これからあの小鮒がどう育つか?はわかりませんが、少なくとも前回の産卵シーズンに繁殖して、この春先までは生き残っていたということですから、今後の成長に期待しましょう。(元気に生き延びて、また小気味いい引きを味合わせて欲しいです。)

それと…テレビ東京では池の水を抜いて外来種を駆除する番組を放送していますが、Youtubeでは池の水にも出演している加藤先生が生態調査目的での駆除の様子をUPしていますし、琵琶湖周辺でミシシッピアカミミガメ(ミドリガメの正式名)などを駆除している方のチャンネルなどもあります。個人による駆除活動では、最終的には外来種を駆除しないといけないので批判もあるとは思いますが、日本本来の生態系を維持するために、私も何かしないといけないなぁと、考えたりする今日この頃です。

コメント