我が家では、屋外にビオトープを設置してメダカを飼育していますが、昨年の夏は気温の高い日が続いたことで、飼育していたメダカをたくさん死なせてしまいました。ビオトープとして使用していたのはメダカ飼育専用の発泡スチロール製の容器です。飼育水容量が13Lと少ないため、気温の影響が大きく受けてしまい、水温が上昇しまったのだと思われます。そこで今回は、ビオトープの容器を大容量の35Lのタライに変更して真夏の水温上昇対策をしていきます。下記リンクにて動画も公開しておりますので、皆さんのメダカ飼育のご参考になれば嬉しいです。

1.ビオトープに使用しているメダカ飼育用発泡鉢

我が家の庭には2つのビオトープがあります。

1つは大きめのタライを使用したタナゴ飼育用のビオトープです。自分で釣りあげたヤリタナゴとカワムツなどの川魚を飼育しています。(採集したタナゴ釣りの様子については、下記リンクの記事で紹介していますので、興味のある方はご参考にしてみてください)

もう1つはメダカ飼育用のビオトープです。(ビオトープのろ過システムなどの詳細や、針子の飼育方法などを下記リンクの記事で紹介していますのでご参考にしてみてください。)

ビオトープに使用している容器は下記のような発泡スチロールのメダカ専用の容器です。(我が家の容器は白ですが、今現在インターネットで購入できるのはグレーだけのようですね)

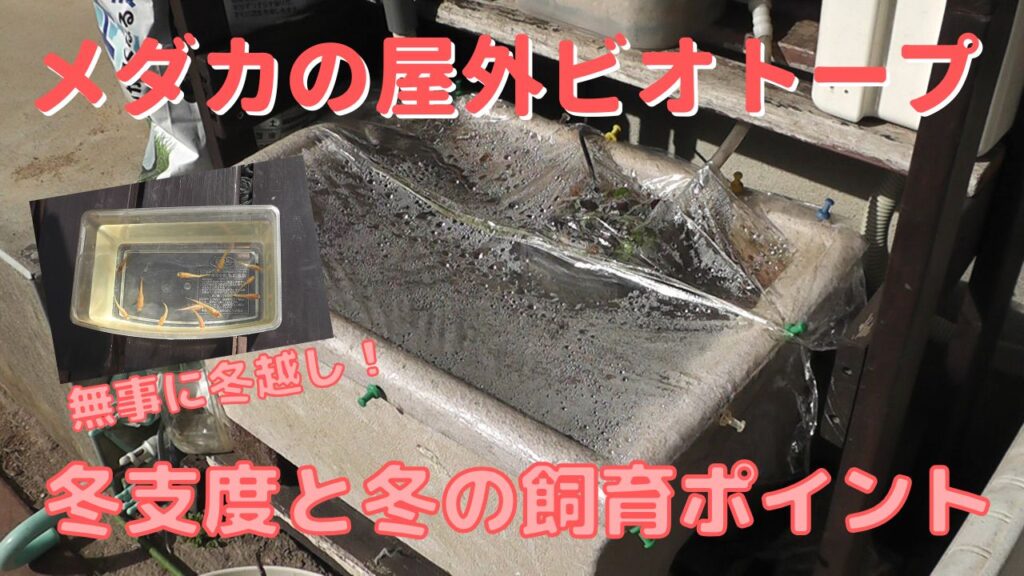

このビオトープを立ち上げてから既に5年以上は経過していますが、冬場はこの発砲鉢にラップで蓋をするという防寒対策を実施することで、厳しい冬も屋外で無事に冬越しすることが出来ています。

また、ビオトープの横には針子飼育用の発泡スチロール容器を設置して、次世代への命を繋ぎながらメダカ飼育ライフを楽しんでいました。(いました??w)

2.真夏の高温でメダカが大量死…

今までの5年以上の飼育の中で、特に大きな不具合などはなかった我が家のメダカ用ビオトープですが…昨年(2024年)の夏は、飼育していたメダカさんをたくさん死なせてしまいました。

メダカさんが☆になった原因ははっきりとはわかっておりませんが、恐らくは、真夏に気温が高い日が何日も続いたことで飼育水の温度が上昇し、その負荷にメダカさんが絶えられなくなってお亡くなりになってしまった。。。と言うのが有力だと思っています。

我が家のメダカ飼育用の発泡鉢は13Lです。発砲鉢のラインナップの中では「大」と位置付けられるサイズのものを使用していますが、タナゴ愛好家の皆さんが、トロ舟などの40Lくらいの大容量の容器を使用していることを考えると、13Lではやはり心元ないですね。

理論的には、飼育水の量が大きければ大きいほど飼育水の状態は安定するはずですし、外気による温度の変化などもし難くなります。

そこで今回は、メダカ用ビオトープの容器をもっと大容量のものに変更し、より飼育水の量が大きなビオトープに変えていきたいと思います。

3.ホームセンターのタライをタナゴ用ビオトープに!

飼育水の水質安定を目的として、メダカ飼育用のビオトープ容器をもっと大容量のものに変えていくことにしましたが、現状では設置する場所が決まっているため、容器のサイズを大きくするのにも限界があります。

写真が、タナゴビオトープを設置するためにDIYで自作した棚です。かなり前にDIYしたものですので、既にかなり痛んでいますが、左側にはリビング出入り口の小上がりとなっているコンクリートがあり、右側には水道がありますので、そのスペースにピッタリハマるように作られています。

測定の結果、ビオトープを設置することが可能なスペースの幅は50cm程です。物理的にそれよりも幅の大きな容器は置けそうにありません。

また、奥行方向も小上がりや水道のサイズに合わせてありますので、奥行きのスペースにも限界があります。

よって、スペースに余裕があるのは上下方向だけになりますので、飼育水の容量を大きくするのであれば、使用する容器の深さを大きくする方向で検討する必要があります。(メダカを鑑賞するためには底面積が大きな容器の方がよいですが、スペースの拡張は出来ないので致し方ないですね)

そうなると、メダカ飼育でメジャーなトロ舟などは使用出来そうにありません。選択すべきは、ある程度の深さがある容器「タライ」ということになりそうです。

また、決まったスペースに「タライ」を置く場合は、丸型よりも角型の方がスペースを有効に使えて大容量に出来ますので、今回は「角型タライ」の中からちょうどいいサイズのものを探していきます。

早速、インターネットで「角型タライ」探してみますが…サイズの大きな商品は送料が大きくなりがちなので、価格的にリーズナブルなものが見つかりません。

そこで、近隣のホームセンターを”はしご”して、スーパー・ビバホームさんで見つけることが出来たのが下記の角型タライです。(下記写真は青ですが、ダークグリーンのものを購入しています)

購入した角型タライは、E-CONというメーカー製の「40型」と呼ばれるタライで、サイズや容量などは下記のとおりです。

- サイズ:50cm×37.6cm×29cm(外寸)

- 容量:35.3L

特徴としては、内側に容量の目安となる目盛りが付いているくらいで、あまり特徴のないタライになりますねw(水抜き用の栓なども付いてません)

実際に設置スペースに置いてみると、この容器をベースに棚を作ったかのようにピッタリです!(当たり前ですが、事前にしっかり寸法を測ってからホームセンターをはしごしていますけど)

容量的には、容器いっぱいに入れれば「35L」の飼育水を入れることが出来ますが、ビオトープには餌の食べ残しを食べてもらうためのシマドジョウさんも一緒に投入して飼育します。ドジョウの飛び出し事故を防ぐことを考慮すると、使用する飼育水は少々控えめの30Lくらいになるでしょう。

よって、現在使用している発砲鉢の容量が13Lですので、結果としては、少なくとも倍以上(2.5倍くらい)の飼育水で飼育することができそうです。本当はもっと大容量にしたかったという気持ちはありますが…スペース的な制限がある以上、致し方ないところでしょう。

4.角型タライをビオトープ化する

ビオトープに使用する新たな「角型タライ」が準備出来ましたので、続いては、それに加工を加えてビオトープに使用できるよう改造していきます。

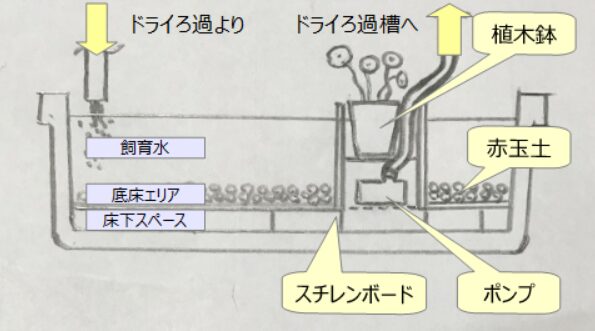

まずは、ビオトープのろ過装置を設置していきますが、元々の発泡鉢のビオトープには、図のような底面ろ過システムを「スチレンボード」と「鉢底ネット」などで自作して設置していました。(レベルの低い手書きの図ですいませんw)

今回は、この元々使用していた底面ろ過システムを、角型タライにそのまま移植して、今までと同様のシステムで対応していきます。

元々使用していた発砲鉢から底面ろ過システムを壊さないよう慎重に取り外し、角型タライの底面に固定します。

固定には、いつも使用する下記のようなシリコーンシーラントを使用しますが、アクアリウムで使用するものいには”防カビ剤が配合されていないもの”を使用することが重要です。

底面ろ過システムを角型タライの底面に固定することができたら、写真のように石などのおもりを載せてシリコーンシーラントが完全硬化するまで放置します。(概ね、一晩放置すれば硬化してくれます)

シリコンシーラントが硬化したら、底面ろ過システムのネットの上には、”底床”と”ろ材”を兼ねた赤玉土を敷き詰めていきます。

なお、メダカ飼育では、全体が緑がかった「グリーンウォーター」と呼ばれる状態で飼育した方がメダカがすくすく育ちますが、「グリーンウォータ」はメダカの鑑賞には適していません。(メダカが鑑賞し難くなります)

底床に赤玉土を使用すると、飼育水のグリーンウォーター化を防止できますので、鑑賞を目的として飼育する場合は、赤玉土などを使用するとよいですね。(そもそもろ過システムがあるビオトープでは、ほとんどグリーンウォーター化しませんけど)

また、底面ろ過システムがない写真左側のエリアには、底床として川砂を敷き詰めます。

川砂とした目的は、メダカと一緒に投入するシマドジョウさんが快適に過ごせるようにするためですが、この川砂エリアには水草も植え付けて、ビオトープの環境をより良いものにしていきます。

底面ろ過システムを稼働させる「ポンプ」は、写真の筒の中に入れていきますが、筒の中にも「ろ材」を投入して、システム全体のろ過能力を上げていきます。

「ポンプ」が汲み上げた飼育水を送り込むのは、下写真の自作のドライろ過層です。(こちらも元々のビオトープで使用していたものを流用しました)

こちらのドライろ過層は、100均で購入した容器を2階建てにして2層構造で作られています。1層目の”ろ過マット”で「物理ろ過」するとともに、2層目の”ろ材”で「生物ろ過」(バクテリアを放出)出来るような構成になっています。

また、「生物ろ過」の層は、ろ材に飼育水が降り注ぐ”ドライろ過”になっていますので、ろ過と同時に飼育水への酸素の取り込みができるような構成になっています。(”ドライろ過”の詳細は、冒頭で紹介した過去記事【アクアリウム】メダカの屋外ビオトープ飼育 -針子の育て方でも説明していますので、興味のある方は確認してみてください)

ろ過システムが仮稼働出来たら、川砂エリアに水草を植えていきます。今回は、メダカ飼育の定番である”アナカリス”と、屋内のタナゴ水槽で育てていた”アヌビアスナナ”を植え付けました。(商品リンクは下記です)

また、これまでのビオトープでは、ポンプ収納部の先端が水面より出ていたので、ポンプ収納部(上端)は解放された状態として、その中に水草の鉢を置いていました。

しかしながら、この新しいビオトープでは飼育水の量が増えてポンプ収納部が水面下となりましたので、ポンプ収納部の上端にはスチレンボードの蓋を配置して、その上に水草(水生植物)の鉢を配置する構成としました。

スチレンボードの蓋はポンプ収納部の上端に嵌めただけですが、密閉が必要な箇所ではないので、その程度の対応で問題はないでしょう。(接着していないので、蓋を開けてメンテナンスすることも出来ます)

また、配置した水草(水生植物)の鉢は”ウォーターマッシュルーム”と”トクサ”です。(下記に商品リンクを貼り付けました。)いずれも繁殖力が旺盛で、地下茎を伸ばしてどんどん増えていきますので、育てるのであれば鉢で育てるのがおススメです。

また、屋外に設置するビオトープは、雨水が入って水が溢れることを想定しておく必要があります。溢れた水と一緒にメダカさんが流れ出してしまわないよう、オーバーフローと呼ばれる流路を作って溢れる箇所を明確にしておきます。

今回のビオトープでは、タライの側面にドリルで穴を開けて”オーバーフロー”(溢れた水の流路)とし、そこにスポンジを嵌め込むことによってメダカが一緒に流れ出さないよう対策しました。

まあ、今回のビオープ設置場所はベランダの軒下になるため雨が入り込むことはほとんどありませんが、激しい雨などで雨が吹き込んだ時などを想定した、念のための対策ということになりますね。

最後に、浮草となる”ホテイアオイ”と”アマゾンフロックピット”(下記参照)を投入すれば、今回のタナゴ用ビオトープは完成です。

なお、浮草のホテイアオイとアマゾンフロッグピットは、メダカの産卵床にもなります。

5.新しいビオトープに生体を投入する

新しいビオトープを設置して、ろ過システムを稼働させたら、水質が安定するまで生体を入れずに水を循環させます。

今回は、今まで使用していたろ材などをそのまま流用したので、水質の安定は比較的早いとは思いますが、念のため1週間ほど生体を入れずに放置してから生体を投入しました。

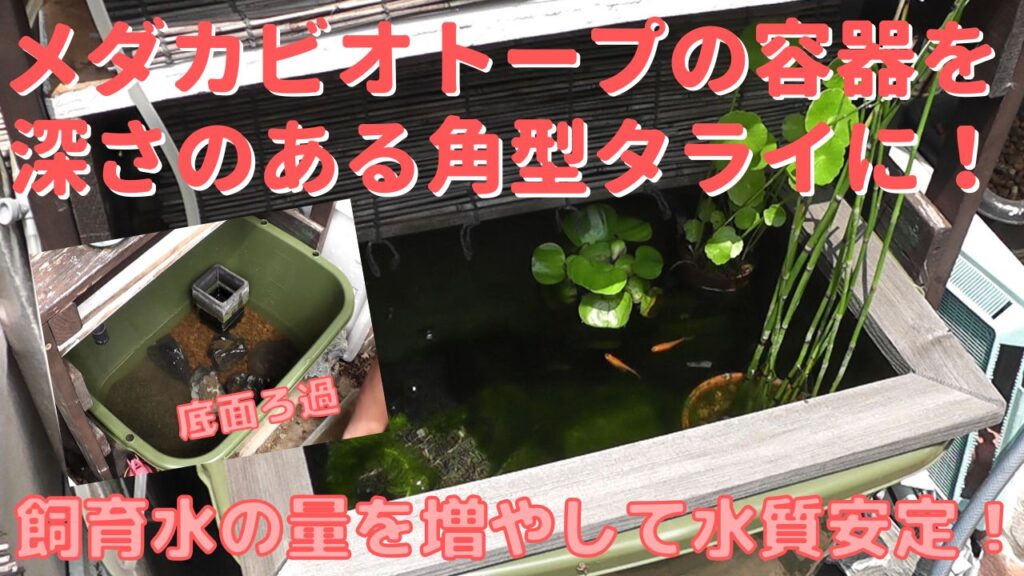

生体投入から2か月ほど経過した現在のビオトープの状態は下記です。

シマドジョウを投入しているので、以前の発砲鉢で設置していた飛び出し防止用の木枠を流用設置した都合上、2か月前とは外観が少々異なりますが、飼育しているメダカさん達は元気に泳いでくれていますね。(木枠のサイズが少々あっていませんが、まあ許容できる範囲でしょうw)

心配していた水温上昇に関しては、7月に入り気温が高い日がかなり増えてきましたが、極端な水温上昇は発生していないように見えます。飼育水の容量を大きくしたことの効果は確実に出ているように見えますね。

また、飼育水の増量は、真冬の水温低下対策にもなりますので、対策が可能な状況であれば、是非実施すべき対策となりそうです。

そして、今までビオトープとして使用していた発砲鉢は、針子飼育用の水槽として再活用しました。(写真のとおりです)

針子飼育用の水槽では、針子の成長を重視して”グリーンウォーター”状態で飼育していますので、写真で確認するのはちょっと難しいですが、小さな針子がたくさん誕生してくれています。(20匹以上の孵化が確認出来ています)

最も成長している針子は、既に体調が7~8mm程度になりました。もう少し大きくなったら、針子水槽(幼稚園)を卒園して、親メダカが飼育されているビオトープに移していきます。

コメント