殺風景なトイレを彩るために、DIYでトイレにカフェ板の棚を作成しました。また、施工の水平度が確認出来るレーザー墨出し器を購入して棚の水平出しに活用しています。作成した棚は、ネジが全く見えない仕様とし、棚と壁の隙間はコーキングして備え付けの棚のように仕上げました。下記リンクにて動画も公開していますので、皆さんのDIYのご参考になれば嬉しいです

1.殺風景なトイレに彩(いろどり)を!

写真は我が家の2階のトイレです。

足元の壁面にトイレットペーパーが置けるような小さな収納がありますが、その他は、水栓タンクと便器のみという殺風景なトイレになっています。

トイレは用を足すだけの場所ではありますが、人生には彩(いろどり)が必要だと死んだばーちゃんが言ってました。(嘘ですw)

また、空間に植物などを置くことで空気が浄化されるという効果も見込めますので、今回はこの殺風景なトイレに、植物の鉢植えなどが置けるような棚を設置していきたいと思います。

2.トイレにカフェ板の棚を作る

今回はトイレに新たな棚を作っていきます。棚のDIYで棚板に使用される材料は1×6材や集成材の板などですが、私の最近のお気に入りは「カフェ板」です。

カフェ板は、厚みが30mmもある杉の無垢材です。製造工程でしっかり乾燥処理されているため、経年変化による反りなどが発生し難いと言われています。

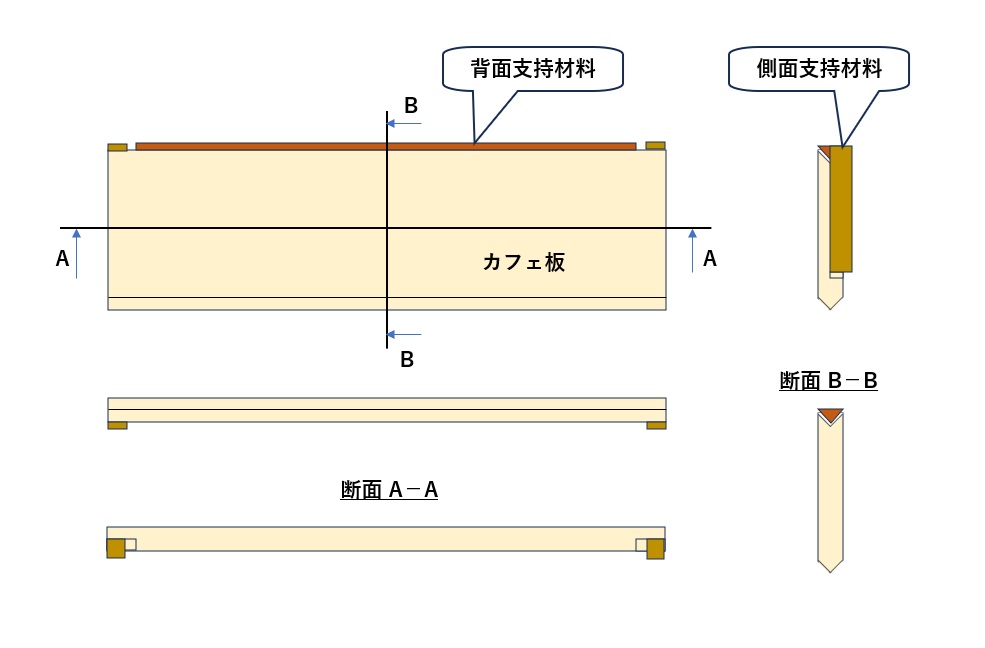

また、カフェ板どうしを繋ぎ合わせて天板などに活用出来るよう設計されているので、断面の形状は図のように、両端が材料どうしを繋ぎ合わせる前提の形状(片側が凸で片側が凹)になっています。

時折、表面に大きな節の穴があるのがたまに傷ですが、厚みもあることで板の強度もあるので、棚板や天板を作るなら、私の選択は「カフェ板」一択です。(過去に下記リンクの過去記事で机や棚などをDIYしていますので、興味があればご参考にしてみてください。)

今回は、私のDIYでお気に入りとなったカフェ板を使用して棚を設置していきます。

3.設置するカフェ板の棚を設計する

トイレにカフェ板の棚を作ることになりました。早速、設置する棚を設計していきましょう。

まず、トイレの横幅は777mm(確変?)です。棚に載せるものは小さな鉢植えなどなので、カフェ板の厚み(30mm)があれば、棚を両側から支持してあげるだけで棚板としての強度は十分でしょう。(写真は寝室のベッドサイドに設置したカフェ板の棚ですが、両側を支持してあげれば、鉢植えを載せたくらいでは少しもたわみません)

しかしながら、棚としての強度を確保するためには、棚板を両側で支持する部分を壁面にしっかり固定しておく必要がありますので、壁面に棚とは別の材料を固定して、そこに棚板を載せる構造がよいですね。

しかしながら、壁面に固定する”別材料”が棚板の下に丸見えの状態だと、なんだか取って付けたような棚になってしまい美しくありません。そこで、棚板裏面の両端を少し切り欠いて、そこに”別材料”を嵌め込むこで、”別材料”が出来るだけ見えない構造にしていきます。

以上を棚の設計要件にして設計した棚が下図です。

まず、棚板の両側を指示する「側面支持材料」には、以前に棚をDIYした際に余った1×6材を使用し、それを壁面にネジ固定します。棚の強度だけ考えたらもっと薄い材料でも良かったのですが、あまり薄いと壁面にネジ固定する際に割れてしまうリスクが大きくなるので、ある程度の厚み(19mm)があって幅がある1×6材を使用することにしました。

なお、「側面支持材料」はカフェ板裏面の切り欠きに完全に隠れる構造にしたかったのですが…1×6材が完全に隠れるようカフェ板に1×6材の厚み分(19mm)切り欠きを入れると、切り欠き部分の厚みが部分的に11mmになってしまいます。棚として支持される部分の厚みが11mmでは強度的に心もとないので、支持部の厚みがカフェ板の半分(15mm)になるよう、切り欠き深さを15mmにして作成していきます。(結果、カフェ板裏面からは、側面支持材料が4mm程出っ張ります)

また、棚板の強度はカフェ板だけで確保できそうですが、設置後のカフェ板の反り対策を少しだけ入れておきます。カフェ板で机をDIYした際に切り取った端面の凸部分(写真)を壁面に固定し、それを棚板の凹部と合わせて嵌合させることにしました。

その他の細かい部分は、例によってDIYの中で考えていきます。(大まかな設計が決まっていれば作業を開始できます)

なお、棚板に使用するカフェ板は机をDIYした際の端材が1m程ありますのでそちらを活用します。1×6材も、かなり前に棚を作った時の端材があるので、それを活用しますので、棚の材料は全てあり物で作成できそうです。(端材を残しておくのは少し貧乏くさいですが、いざという時に意外と有効活用できます。ゴミ屋敷にならない範囲でとっておきましょう!ww)

4.カフェ板の棚板を加工する

棚の設計が決まって材料が準備出来たら、実際に棚板を加工していきます。

まずは、カフェ板をトイレの幅(777mm)にカットします。使用するのはもちろん電動丸ノコです。加工はだいぶ慣れましたが、適度な緊張感は忘れずに使用したいですね。

続いて、1×6材をカットして「側面支持材料」を作成します。こちらもカットは電動丸ノコです。写真のような10mm幅程の材料を2個切り出しました。

材料がカットできたら、カフェ板の裏面に「側面支持材料」が嵌る切り欠きを作成していきます。切り欠き作成に使用するのは電動トリマーです。

電動トリマーで一度に切削できる深さは5mm程です。(深すぎると刃に掛かる負荷が大きくなり過ぎて危ないです。)今回は、最終的に深さ15mmの切り欠きを作成していきますので、刃の深さを変えて3回ほどの加工を行いました。

写真が加工した切り欠きです。概ね設計通りに加工できました…が、一点、初歩的なミスを犯してしまいました。なんと、カフェ板の「木表」に切り欠きを加工してしまいました。せっかく木表に節がない材料を購入してきたのに、これでは全く意味がありませんね。。。(「木裏」には節が1か所あります)

仕方がないので「木裏」を棚の表側として使用する前提でカフェ板を仕上げていきますが…そこはやはり木裏です。表面をサンダーで磨きましたが、カフェ板を作成する際に出来たと思われる加工の模様(ムラ)が消えません。

仕方がないので、表面をカンナ掛けしましたが…やはり「木裏」にカンナを掛けるのは難しいですね。木目(年輪)の境界が綺麗に削れません。(木目が引っかかって剥がれてくるイメージです。)結果、カンナ掛けは完璧(100点)には仕上がりませんでしたが、80点の出来で良しとしました。

カンナで表面を整えたら、再度サンダーで表面を磨いて、表面にオイルステインを塗布していきます。

オイルステインを塗布することにより、材料の木目を更に引き立てることが出来ますので、私の木工DIYでは、表面のサンダー磨きとオイルステイン塗布は欠かせませんね。

なお、私のお気に入りは、木目が引き立つナチュラル色(下記)です。オイルステインを塗布して軽く乾燥させたら、余分なオイルを拭き取って数時間乾燥させて仕上げます。

オイルステインが完全に乾いたら、今度は表面にニスを塗っていきます。使用するニスは前回の机のDIYで使用した下記の水性ニス(艶消し)です。

油性のニスは溶剤にシンナーなどが使われているので室内で塗布するとその匂いに悩まされますが、水性ニスは溶剤が水なので、室内で塗布してもそれほど気になりません。(夜な夜な室内で塗布できます)

また、ニスが少し乾燥して硬くなってしまった場合には、水で薄めることが出来ます。塗布後の刷毛洗浄も簡単なので、今後、私が油性のニスを使うことはないでしょう。

なお、ニスを綺麗に仕上げるには重ね塗りする必要があります。ニスを塗布して乾燥させたら表面をサンドペーパーで軽く削って平らにし、そこに更にニスを重ね塗りすることで、平滑な外観に仕上げていきます。(今回は棚なので二度塗りでフィニッシュです)

ニスが乾けば、棚を構成する材料の加工は全て完了です。

5.レーザー墨出し器で水平を出す

棚の材料が加工出来たら、いよいよ棚を設置していきますが、美しく実用的な棚に仕上げるためには、棚を水平に設置することが重要です。

私の今までのDIYでは、下記のような水平器を色々な方向に当てながら水平を取っていました。レベルゲージ内にある液体の中の気泡の位置によって水平を見極める、昔ながらの水平器ですね。地球の重力はいつでもどこでも一定なので、単純ですが確実な確認方法です。

ただ、今後は実家の壊れたフェンスをDIYで修正していくなどの大規模なDIYを計画しています。今後のDIYの幅を広げるために、今回は下記の商品を購入してみました。

CIGMAN製のレーザー墨出し器”CM-S01”です。CIGMANというメーカー名は今まで聞いたことがありませんでしたが、ネットの購入レビューが概ね良好だったことからこちらを購入することに決めました。

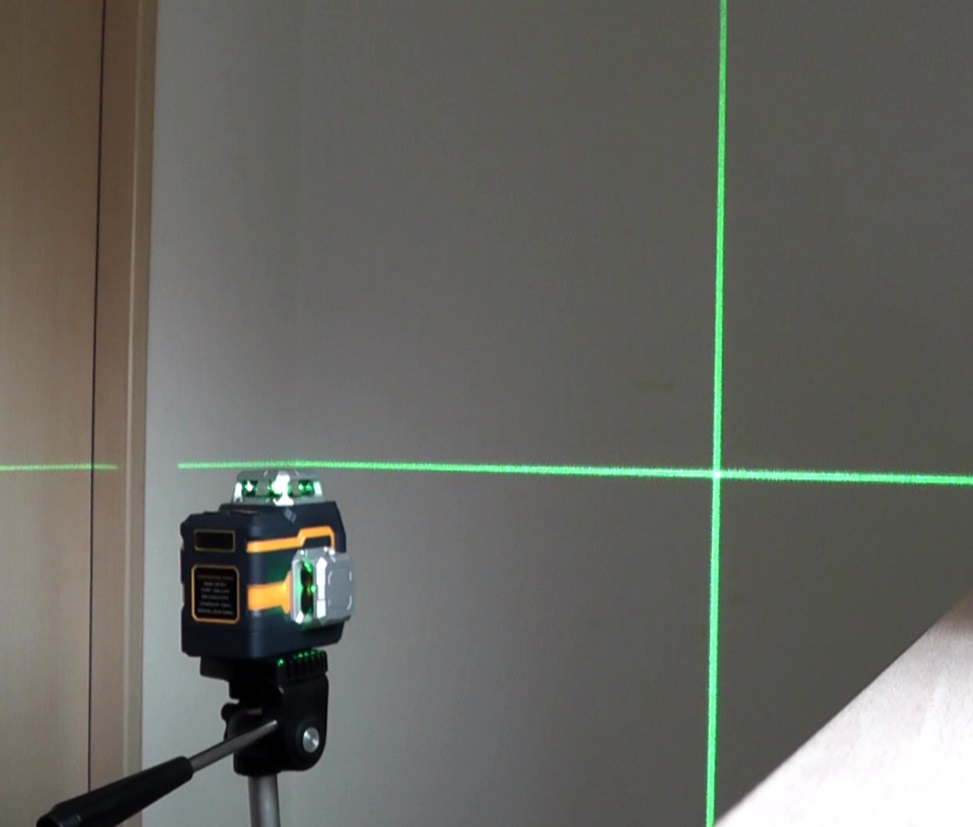

レーザー墨出し器は、写真のように水平・垂直方向のレーザーを投影することによって、水平・垂直を確認しながら施工が出来るようになる優れモノです。

従来は、「水糸」と呼ばれる糸を張って対象面に印をつける(墨出しする)などで対応していた作業を、レーザーで代用したものですね。常に電源を入れておく必要がありますが、対象面に印を付ける必要がないので非常に便利ですね。

なお、購入したレーザー墨出し器「CM-S01」は、水平方向と、前後・左右の垂直方向にレーザーを放出して、周囲の6面すべてに「十字」のレーザーを投影出来る墨出し器になります。(投影するレーザーをも切り替えられます)

また、リチウムイオン電池を内蔵していますので、充電をしておけばワイヤレスで使用できますし、スマホのアプリを使用して、投影するレーザーの切り替えや、レーザーの強さなどが遠隔で調整できます。

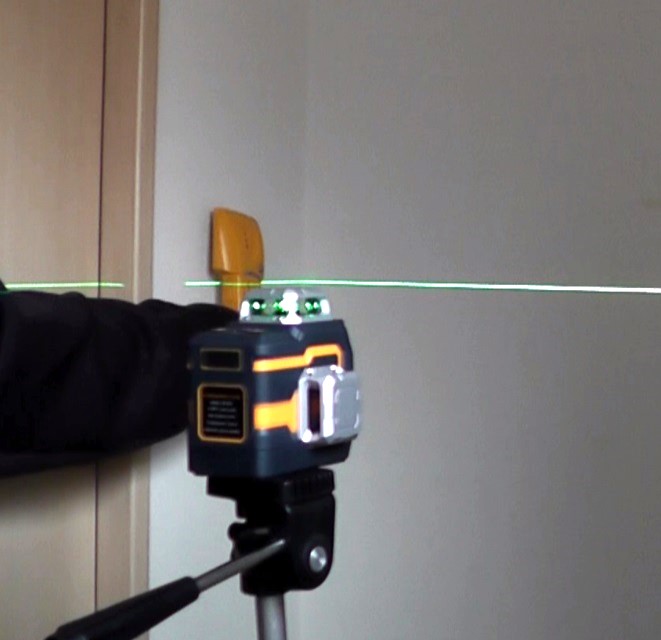

専用のスタンドも同梱されているので、写真のようにスタンドを装着して使用することが出来ますが、本体の底面はカメラなどと同様に1/4インチのネジで固定できる構造になっていますので、カメラのスタンド(三脚)などに固定して使用することも出来ます。

更に、本体には水平を自動補正出来る調整機能が付いていますので、本体を傾けて設置してもある程度の傾きであれば自動で補正してくれます。(本体内部に水平を取る金属の球体がぶら下がっているイメージでしょうね。多分。)本体を移動、収納する時はその補正機能をオフにしておく必要がありますが、色々と機能が付いていて素晴らしいですね。(お値段は2025年4月現在1万円程度です)

今回は、このレーザー墨出し器で水平を確認しながら、棚を設置していきたいと思います。(使用方法は実際に使用して学ぶのが一番です)

6.トイレに棚を水平に設置する

さて、レーザー墨出し器の使用方法も確認できたので、いよいよ棚を設置していきます。

まずは、左右で棚を支持する「側面支持材料」を左右の壁面に固定していきますが、この部品を壁面にしっかり固定することが、棚の強度を確保するための最重要事項になります。写真のように壁裏センサーで壁内の柱の位置を確認して、柱にネジでしっかり固定していきます。

確認の結果、写真内で壁裏センサーを当てている向かって左側の壁には、奥の角以外に柱がありませんでした。しっかり固定するためには、手前と奥の2か所にネジ固定する必要がありますので、奥側は角の柱にネジ固定して、手前側は石膏ボードにネジ用のアンカーを打ち込んでそこにネジ固定していきます。

向かって右側の壁は、タオルを掛けるためのフックが固定されている部分に間柱があるようなので、角の柱と間柱の2か所にネジ固定します。

なお、柱(間柱)がない箇所に使用する石膏ボード用アンカーは下記です。

ドリルで下穴をあけた箇所にドライバーを突き刺して穴を広げて、下記のアンカーをねじ込んで使用します。(ネジを挿入するとアンカーの先端が開いて石膏ボードから抜けなくなります)

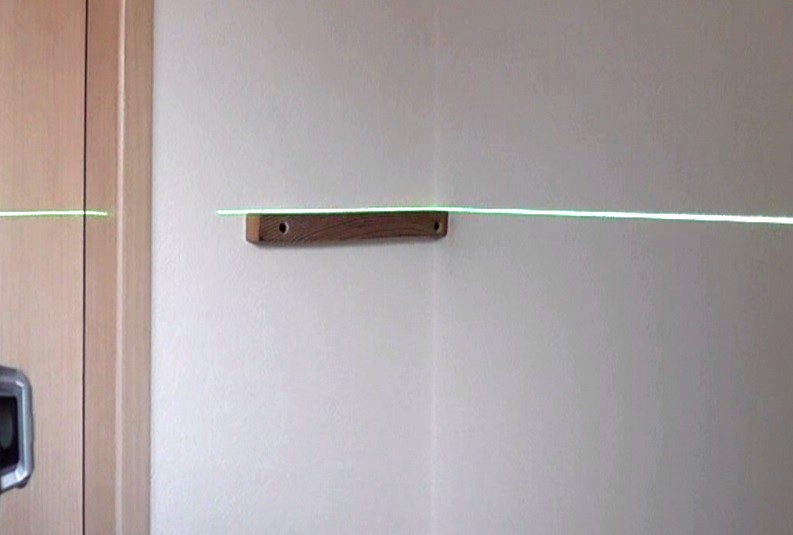

結果、水平を確認しながら壁面に固定した「側面支持材料」は写真のとおりです。レーザーで水平を確認しながら固定しましたので、しっかり水平に固定することが出来ました。

「側面支持材料」が固定出来たら、棚板を仮設置して状態を確認します。

結果、棚も水平に設置できることが確認できました。(カフェ板裏面の切り込みの精度にも問題はないと言うことですね)

両側に「側面支持材料」が固定出来たら「背面支持材料」を固定していきます。

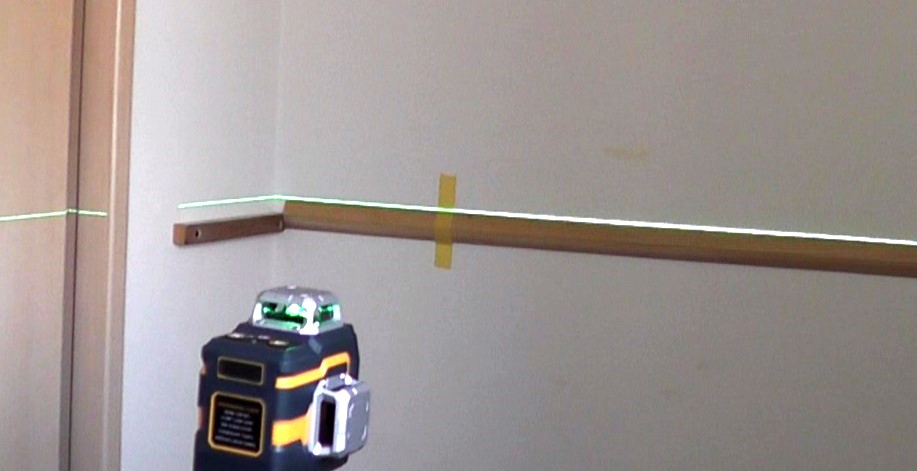

「背面支持材料」として使用する”カフェ板の端面から切り取った凸部材料”を、レーザーで水平を確認しながら、写真のように奥側の壁面に仮止めします。

奥側の壁面には、中心部のみに間柱が配置されていましたので、その中心部だけ間柱にしっかりネジ固定して、左右の2か所はアンカーなしで石膏ボードにネジ止めしました。(背面支持材料に棚を保持する強度は求めませんので)

すべての支持材料を固定した状態が写真の状態です。しっかり水平に3個の支持材料を固定することが出来ました。

棚板を支持する材料が固定出来たら、カフェ板を載せていきます。棚板と支持材料の固定については、「背面支持材料」とは木工用ボンドで固定するのみとしますが、「側面支持材料」とは裏面側からネジ固定しますので、棚板を載せる前に、「側面支持材料」にネジ用の穴をあけていきます。

しかしながら、このネジ用の穴あけ作業、スペースがなくて難しかったです。基本的には「側面支持材料」を壁に固定する前に穴あけしておくべきでしたね。。。

「側面支持材料」に何とかして穴を開けたら、棚板を載せる前にネジを途中まで挿入しておきます。(写真のように、ネジの先端が表側に出ないギリギリのところまで入れておきます)

左右のネジの準備まで出来たら、「背面支持材料」に木工用ボンドを塗布して棚板を固定します。

この時、木工用ボンドが棚板上にはみ出したら、濡れた綺麗なタオルなどでしっかり拭き取っておきましょう。(綺麗に除去できます)

棚板を設置することが出来たら、ボンドが乾く前に左右をネジ止めしていきます。

写真はネジ止め前の状態になりますが、ご覧の通り左右裏面側にはドライバーが容易にアクセスできるようなスペースがありません。(特に右側はタオル掛けが邪魔しています)

やはりこの辺りの作業は事前に下穴などをしっかりあけておくことが重要になりますね。インパクトドライバーも入りませんので、ドライバーで何とか固定しました。(結構大変でしたw)

棚板が支持材料に固定出来たら、棚板の設置は完了です。しっかり水平に設置出来たか?をレーザー墨出し器で確認していきます。

写真が設置した棚にレーザーを当てた状態です。

右側のエリアには棚板上にレーザーが照射された箇所がありますが、これは棚板上の小さなゴミにレーザーが照射されて光っている状態です。棚板上の小さなゴミにもレーザーが当たるくらい水平に棚を設置することが出来たということですね!(水平器を当てた結果も良好でした!)

以上で棚の設置は完了です。

7.棚と壁の隙間をコーキングして仕上げる

棚が設置出来たら、棚と壁に出来た隙間にコーキングをして仕上げます。棚の左右は壁にピッタリで設置することが出来ましたが、奥側は「背面支持材料」を配置したことによって、多少の隙間が見えます。その隙間にコーキング材を注入して綺麗に埋めていきます。

使用するコーキング材は内装用の下記(ジョイントコークM)です。

今までのDIYではコーキングガンに装着するシリコーンシーラントなどを使用することが多かったですが、こちらの製品の方がコーキングガンを使用せずに気軽に使えて良いですね。

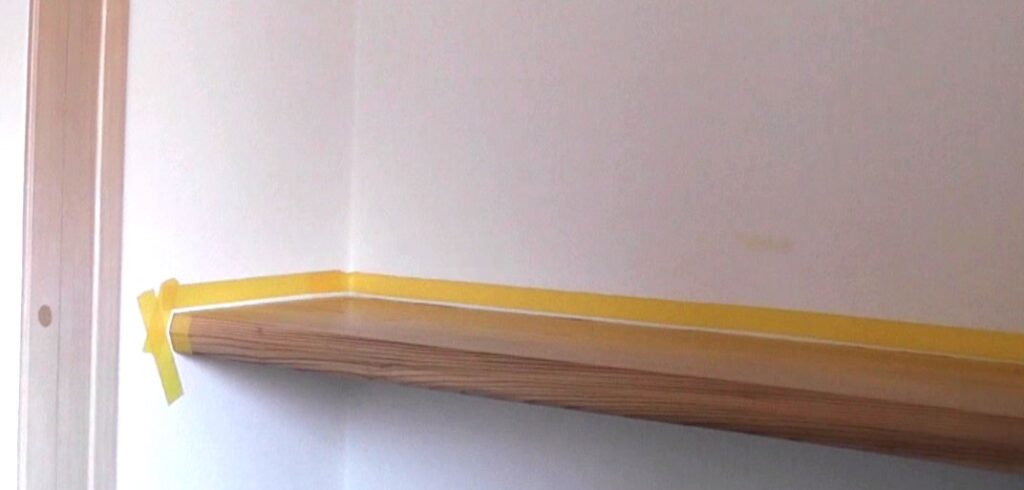

使用方法は、まず、コーキングする場所の上下(コーキングする箇所の上下端)を、写真のようにマスキングテープでマスキングしていきます。

続いて、マスキングテープの間にコーキング材を充填していきます。私の場合は、最後に「指」でコーキング材の表面を整えることで外観を仕上げています。(指というツールは細かい作業では最強です)

コーキングの表面を整えたら、コーキングが乾く前にマスキングテープを剥がします。乾く前にマスキングを剥がすことで、マスキングテープとの境界部のコーキングが馴染んでくれる(段差がなくなる)はずです。

コーキングが硬化したら、すべての施工は完了です。棚に鉢植えなどを置いて、仕上がった棚の外観を確認してみます。

仕上がりは写真のとおりですが…自画自賛ですいません。完璧じゃないですか?ww(トイレが見事に彩られましたー!)

裏面の「側面支持材料」が棚板から少し出てしまったのが個人的には少々不満ですが、表面からのネジも見えませんし、家を購入した時から備え付けられている棚のようです!

ただ、トイレの位置が家の北側なので、置いた鉢植えが順調に育ってくれるか?が、今後の課題になりますが、冬はもっと耐寒性のある植物に置き換えるなどして対応していきます。(パキラはきっと枯れてしまうでしょう)

コメント