廊下に子供部屋から押し出された本棚を置いていますが、通行スペースとして活用できない本棚上部のスペースがなんとも勿体ない。今回は、そんな勿体ない空間を有効活用すべく、カフェ板を使用して、耐荷重が大きな、かつ背の高い棚をDIYしました。壁内の間柱にネジ固定して横方向の安定性も持たせたので、転倒対策もばっちりです。下記リンクにて動画も公開していますので、皆様のDIYライフのご参考になれば嬉しいです。【DIY】#30 カフェ板と2×4材で耐荷重の大きな背の高い棚を作成する-本棚上部の空間の有効活用

目次

1.本棚の上に耐荷重の大きな棚を設置するには?

長年その場所に住み続けると、大胆な断捨離をしない限りは、荷物がどんどん増えていきます。我が家でも、荷物が増えたことで収納しきれないものが子供部屋から押し出され、私が寝室に向かう廊下に本棚が設置されました。

別記事【DIY】間柱を切り欠き本棚を壁内に埋め込む-廊下スペースの拡張では、廊下に置かれた本棚を壁に埋め込んで、廊下スペースを拡張するというDIYを実施しましたが、本棚がなかった状態と比較すると、通行スペースが減ってしまったことは間違いありません。

まあ、廊下はそもそも人が通るだけのスペースですし、人が通れれば最低限の役目は果たせるので「廊下を通る父さんのストレス」と「収納スペースの確保」の重要度を比較すると…

「廊下通る父さんのストレス」 << 「収納スペースの確保」

となりそうです。本棚が壁に埋め込まれて半永久的に廊下に存在し続けることが確定した今となっては、「廊下のスペースを有効活用」を考えた方が得策です。

本棚を置いた時点で廊下の床面積は減り、その上のスペースは通行できない空間となりますが、そのような空間を有効活用する一つの方法が、別記事【DIY】100均ダイソーの棚受け金具で耐荷重の大きな棚を作るで紹介したような”軸受け金具”を使用した「棚」を設置する方法です。「棚」は棚板と棚受け金具を準備すれば簡単に作れて、床から離れた空間を有効活用することが出来ます。しかも、壁内の間柱への固定を行うことで、ある程度の強度を持たせることも可能です。

しかしながら、棚受け金具を壁に強固に固定したとしても、軸受け金具自体に耐荷重強度があるので、それ以上重いものを乗せることはできません。今回は、廊下に設置した本棚の上に、更に「本」が置けるような空間を作りたいので、軸受け金具による棚では、ちょっと強度が不足します。

その他の選択肢としては、本棚の上に更に棚を重ねていくという方法があります。今回は、本棚の上に本が置けるような頑丈な棚をDIYで作成していきます。

2.本棚の上に設置する棚を設計する

本棚の上に棚を設置する場合、本棚の上は平面なので、まずは同じようなボックス状の棚を重ねていく方法が考えられます。

しかしながら、今回は新たに設置する棚にも本を置いていきますので、下になる本棚には収納した本の重量含めた全重量がかかります。設置済みの本棚はホームセンターで購入した合板のボックス棚なので、棚を重ねた時の強度には不安が残ります。(段数の大きなピラミッドは下の子に荷重がかかって非常に危険なので、最近では多くの学校で禁止になっています。関係ないか。^^)

そう考えると、設置する棚と、新たに設置する棚とは土台となる支柱が別になる構造にしておいた方が安全です。

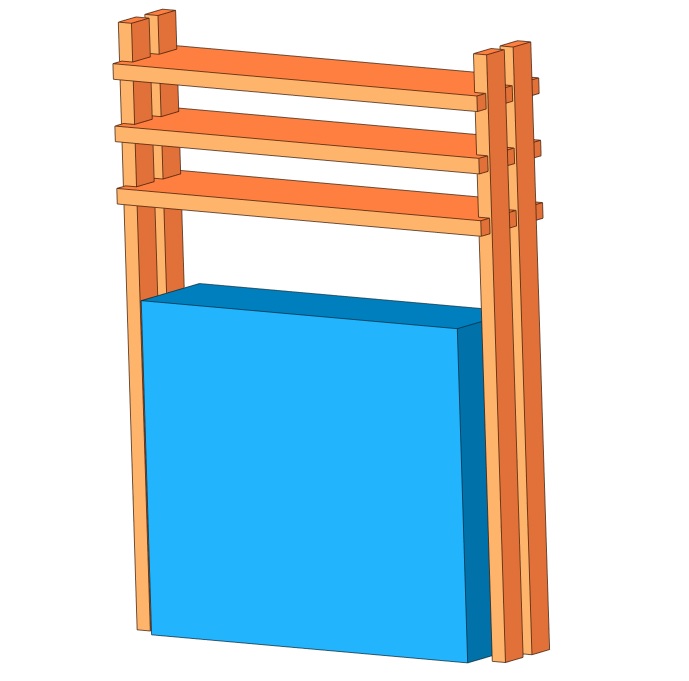

以前の記事【DIY】ベッドサイドに充電用電源とLED照明付きの棚を作成するでは、ベッドサイドの隙間に、棚板にカインズのカフェ板を使用し、支柱に2×4材を使用した薄型の棚(写真)を作成しました。支柱に棚板が重なるような溝を入れて、棚板の荷重を支柱が受ける構造にすることで、耐荷重のかなり大きな棚にすることができましたので、この棚の設計をベースにして新たな棚を設計すれば、耐荷重の大きな、かつ薄型で背の高い棚が作成できそうです。

棚板となるカインズのカフェ板にあまり堅い材料は使われてません(むしろ少しもろいくらいです)が、厚みが30mm程あって材料自体の強度が大きいです。本を目一杯乗せたくらいではビクともしなそうなので、棚板の耐荷重としては問題なさそうです。(1×6材などでは厚みが19mmしかないので、時間の経過とともに歪んでしまうイメージです。)

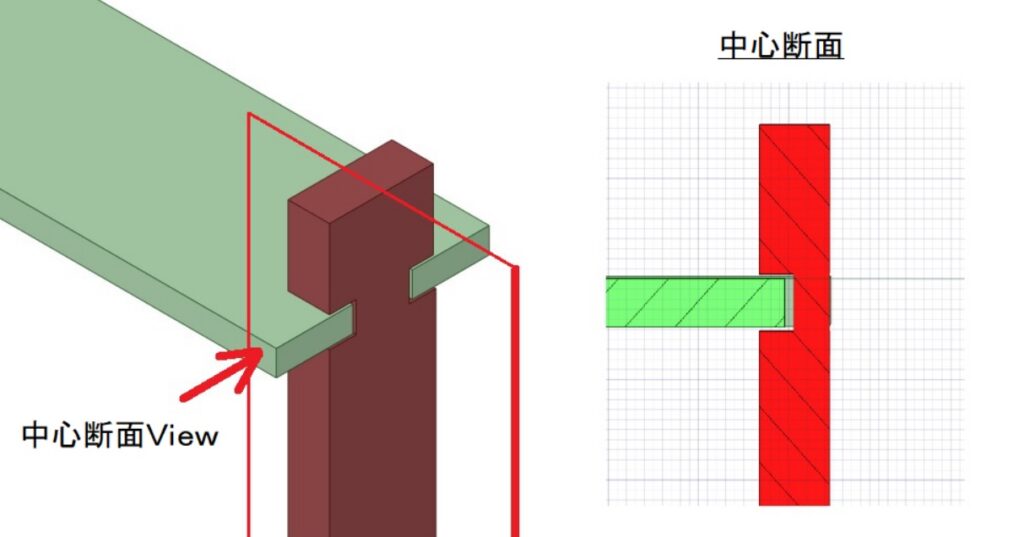

支柱に使用する2×4材は横からの力にはあまり強くないかもしれませんが、縦方向の力には非常に強いです。棚板を固定する位置に図のような切り欠きを入れて、棚板の荷重を支柱でしっかり受ける構造にすれば、かなり耐荷重の大きな棚が作成できそうです。

また、支柱の高さを自家用車で持ち帰りできる最大長さの6フィート(1830mm)そのままとすれば背の高い棚が作成できますし、支柱を片側2本構造とすれば、横方向の安定性もある程度は確保できます。(別途補強が必要ですが。)

以上の検討結果を元に設計した棚の3Dデータが下図です。(青いブロックが現状で設置している本棚で、オレンジ色の3Dデータが今回作成する棚になります。)

支柱は6フィートの2×4材ををそのままの長さで使用していきます。ただし、安価な2×4材には反りや歪みなどの変形がつきものなので、その辺の矯正方法は棚を組み上げた段階で状況に応じて考えていきます。(3Dデータには矯正対策が盛り込まれていません。)

カフェ板を使用した棚板の数は3枚としました。棚と棚の間隔は本を立てて置けるよう20cm~30cmとし、全体のバランスを見ながら決めていきます。

また、本棚と最下段の棚にも隙間を空けて、本棚の上にも物が置ける構造としています。

見た感じで棚がひょろひょろ過ぎて安定感がなさそうですが、横方向の安定性に関しては、”L字金具”で壁内の間柱と棚板を連結させることで強度を確保します。(本棚と棚受け金具の棚とを複合させたような設計になりますね。)

3.耐荷重の大きな背の高い棚の材料を準備する

棚の設計が出来たら、材料を準備していきます。棚板にカインズのカフェ板を使用するので、材料調達はカインズホームにGoです。

結果、今回購入してきた材料は下記です。

- 2×4材(6フィート)-4本

- カフェ板(1m)-3枚

- 水性ステイン(100ml)-2種類

ウッドショックで木材全体の価格が高騰しましたが、価格は元に戻るのでしょうか?2×4材は出来るだけ反りや歪みがないものを選定しましたが、購入後の変形もあります。安い材料を使用するDIYでは止むを得ない問題なので、組み上げた状態を確認しながら、端材で矯正していきます。

カフェ板は、節の部分に穴が空いていたりするものがあるので、出来るだけ外観が良いもの(木表が綺麗なもの)を選定しました。断面が図のようにカフェ板どうしを連結しやすいようになっていますが、今回は棚板として1枚ずつ使用するので、凸形状側を手前側にして使用していきます。

表面の処理材については、下記の水性ステインを購入しました。棚板には明るめのメープル色を使用し、支柱には濃いめのウォルナット色を使用していきます。

木材の表面処理には、下記のワックスをしばらく愛用していたのですが、ナチュラル色のワックスを使い切ったのと、下記のワックスは塗布後しばらくは色移りして、匂いも強いので、本を置く前提の今回は塗布後の色移りリスクが小さそうな水性ステインを選択しました。ワックス同様、木目が活きていい感じに仕上がると思っています。

4.耐荷重の大きな背の高い棚を作成する

材料が準備出来たら棚を作成していきます。

4.1 支柱となる2×4材の棚板受け部を加工する

まずは支柱となる2×4材を加工します。

棚板の位置(高さ)を決めたら材料の端面をそろえてF型クランプでしっかり固定し、棚板が嵌り込む箇所に溝を入れていきます。溝の加工は電動トリマーなどを使用しても良いですが、電動のこぎりを使用した方が楽です。スコヤなどを使用して、電動のこぎりの刃の突量を溝の深さに正確に合わせ、溝にする部分にくり返し刃を入れていきます。

繰り返し刃を入れた部分は薄い木片が立ち並ぶ写真のような状態になるので、その木片をかなづちで破壊し、残った出っ張りなどをノミややすりで綺麗にして整えます。

この作業をそれぞれの棚位置に対して行い、支柱の3面に同じ要領で溝を作成します。

作成する溝の深さ(棚板との重なり寸法)は、支柱の内側を10mm、側面を20mmとし、棚板の荷重をそれぞれの支柱の3辺でしっかり受けられるような構造としました。

4.2 棚板となるカフェ板を加工する

続いて、棚板を加工します。

まずは、支柱の間隔が設置済みの本棚と同等の長さ(+10mmほど)になるよう電動のこぎりで棚板をカットします。(今回は支柱の外側の面と棚板の端面を合わせますので、”支柱の間隔+2x4材厚×2”が棚板の長さになります。)

材料がカットが出来たら、支柱と嵌合する部分の切り込みを作成していきます。使用する工具はジグソーです。

まずは長手方向の2か所をカットします。短手方向はそのままでは刃が入らないので、ドリルでジグソーの刃が入るくらいの穴を開けて、そこを起点にカットしていきます。

棚板のカット面は支柱の切り込みと重なってしまうので、外観についてはそれほど気にする必要はありません。片側に2本ずつの支柱を固定しますので、棚板の両側に2か所の切り込みを入れていきます。

4.3 材料を仮組みして仕上げ加工する

支柱と棚板を組み込む部分が加工出来たら、仮組みしていきます。

寸法がショートして組み込み出来ない箇所などは、出来寸法を確認しながら再加工し、組みこみ出来るように仕上げます。

仮組みが出来たら、加工した箇所の寸法的な相性もある(組み合わせによっては組めない箇所も出てくる)ので、それぞれの棚や支柱をどの位置に配置するのか?を決めてしまいます。

棚板については、外観面にならない裏面(木裏)に「上」「中」「下」のしるしをつけました。支柱については、棚板と嵌合して見えなくなる位置にマーキングするとともに、角部分などの加工を前後左右で変えるなどして、材料の配置が形状でも判別できるようにしました。

手前側に来る支柱には、上端の手前側の角をジグソーでカットして大きな面取りを入れて組む方向を明確にしました。また、上端の内側の角には、ディスクグラインダーを使用して小さな面取りを入れました。

仕上げ加工が出来たら再度棚を仮組みし、ネジ固定する箇所にネジの下穴を開けていきます。

ネジはそれぞれの支柱の中心に1本ずつ入れるつもりで中央に下穴を開けましたが、それでは支柱のゆがみが抑えられないことがわかりましたので、左右に2本の半ネジタイプのコーススレッドを入れて歪みを抑えることにしました。なので、最終的にはそれぞれの嵌合部に3か所の下穴を開けました。(基本的にネジは左右2本だけで良いです。)

また、現状のままでは支柱の棚板より下側は何の固定もなくフリーになり、支柱の2×4材の歪みや反りを矯正することができません。そのままでは支柱が安定しないので、支柱の下側の位置を揃えて、支柱どうしの間隔を均一にする写真のような補強材を取り付けました。

写真は最終組み立て時の(水性ステイン塗布済みの)ものになりますが、支柱の間隔が均一になるよう矯正した状態でネジの下穴を開け、4本のネジで支柱のゆがみをしっかり矯正しました。

4.4 表面を磨いて水性ステインを塗布する

加工が完了したら、それぞれの材料の外観を仕上げていきます。

まずは材料の表面をサンダーで磨いていきます。

木工DIYに関する記事では、いつも言っていますが、このサンダー加工の有無で、外観的な仕上がりが大きく変わります。外観を気にする部分のDIYでは、是非サンダーでの磨き加工を行ってみてください。(後工程の表面処理のノリも良くなります。)

サンダーで表面が磨けたら、水性ステインで表面を処理していきます。

今回、初めて水性ステインを使用しましたが、乾燥時間が早く、匂いも全く気になりませんでした。浸透性があって木目が活かせるので使用感はとても良かったのですが…如何せんコスパが悪過ぎます。。。今回は、支柱用と棚板用の水性ステインをそれぞれ100mlを¥1000くらいで購入しましたが、あっという間になくなってしまいました。(支柱用の水性ステインに関しては足りなくなってしまい、追加購入しに行く羽目に。。。)

水性ステインの使用感はとっても”いい感じ”なのですが、このコスパでは今後はちょっと使えない感じですね。

4.5 棚を最終組み立てする

水性ステインが乾燥したら、後は最終組み立てです。棚を設置する場所に材料を運んで組み立てていきます。

まずは、棚板と支柱を組み立てます。支柱を寝かせて、そこに棚板を嵌めこんでいきます。嵌合部の相性を考慮してそれぞれの組み立て位置を決めているので、位置を間違えないように組んでいきます。

もし、支柱のゆがみなどで組みにくい場所があれば、写真のように支柱の間に板を挟んで矯正するなどしながら、工夫して組み込んでいきます。(2×4材は乾燥とともに変形が日々激しくなっていきます。)

支柱と棚板が組めたら、下穴にネジを打ち込んでいきます。

まずは、仮組み時に開けた3つの下穴の左右の2つを使用して、半ネジタイプのコーススレッドでネジ止めしていきます。半ネジタイプのコーススレッドを使用することで、棚板と支柱をしっかり密着固定させて、支柱のゆがみを矯正しながら固定することが出来ます。

半ネジタイプのコーススレッドを使用することで材料どうしが密着固定する原理は、別記事【DIY】木工製品の完成度をあげる方法②-木材を垂直に組み立てるの中で触れているのでご参考にしてみてください。

中央の下穴には、通常の木ネジを打ち込んで”穴埋め”しておきました。ただし、中央に通常の木ネジを打つ場合は、ネジを打つ順番を「コーススレッド ⇒ 木ネジ」にする必要があります。(半ネジタイプのコーススレッドには材料を”密着”させる働きがありますが、通常の木ネジはネジ打ちした時の位置を”固定”するだけです。)

全てのネジを打ち込んで、支柱と棚板が完全に固定出来たら、廊下にに設置していきます。支柱間の距離を本棚の幅にあうよう作成したので、本棚にジャストフィットする感じで設置することが出来ました。

最後に、4.3項で説明した補強部材を支柱の根元に固定して、支柱下部のゆがみを矯正すれば、棚の作成は完了です。

なお、既存の本棚と一番下の棚との間隔は30cm程とし、大きなサイズの本(雑誌など)が置けるようにしました。そして、各棚の間隔は20cm程として、通常のコミック単行本が陳列できるサイズとしています。

4.6 棚を壁に固定する

棚の設置が出来たら、棚を壁に固定して、棚が転倒しないよう対策していきます。

壁裏センサーを使用して壁内の間柱位置を特定し、L字金具を使用して棚板と間柱を連結させます。(写真のマスキングテープの位置が、壁裏センサーで検出した間柱の位置です。)

棚の上に物を積載していない状態では安定感のない棚ですが、物を置いていけばその重量で棚の安定性は増します。今回はその棚が倒れないよう固定するだけなので、間柱に固定する棚板は一番下の棚板のみとしました。

棚が設置されている範囲の壁面には間柱が2本入っていたので、そのそれぞれに棚板を固定する感じで2個のL字金具で間柱と棚板とを固定しました。

5.廊下補助照明-人感センサ-付LED照明

最後に、夜間に廊下を通ると点灯するような下記の人感センサー付きLED照明を取り付けました。

こちらのセンサーライトはUSB充電式なので定期的な充電が必要になりますが、満充電で90日ほど使用できるという商品です。実際に一度の充電でどのくらい使用出来るか?わかりませんが、今回は電気工事不要のこちらを設置していきます。

取り付け箇所は、設置した棚の側面(階段側)にしました。

設置方法は極めて簡単で、取り付け箇所に両面テープ付きの金属板を貼り付け、センサーライトに内蔵されている磁石で固定するだけです。センサーライトを固定するには十分な磁力はあるので、落下したりすることはなさそうです。

しばらく使用した感想としては、ちょっとセンサーの反応が鈍いことがありますが、闇夜の階段を控えめに照らしてくれるようになりました。^^

・廊下に耐荷重の大きな棚を設置した感想

今回は廊下に設置した本棚上方のスペースを有効活用すべく、背の高い耐荷重の大きな棚を作成して設置しました。背の高い棚を設置することで、ちょっとした圧迫感は出ましたが、今まで寝室に置いていたものがその棚に置けるようになったので、寝室の荷物をかなり整理することができました。

整理整頓するためには、物を減らすのが一番と言われますが…まあ、その辺はまた別の機会に考えましょう。(笑)