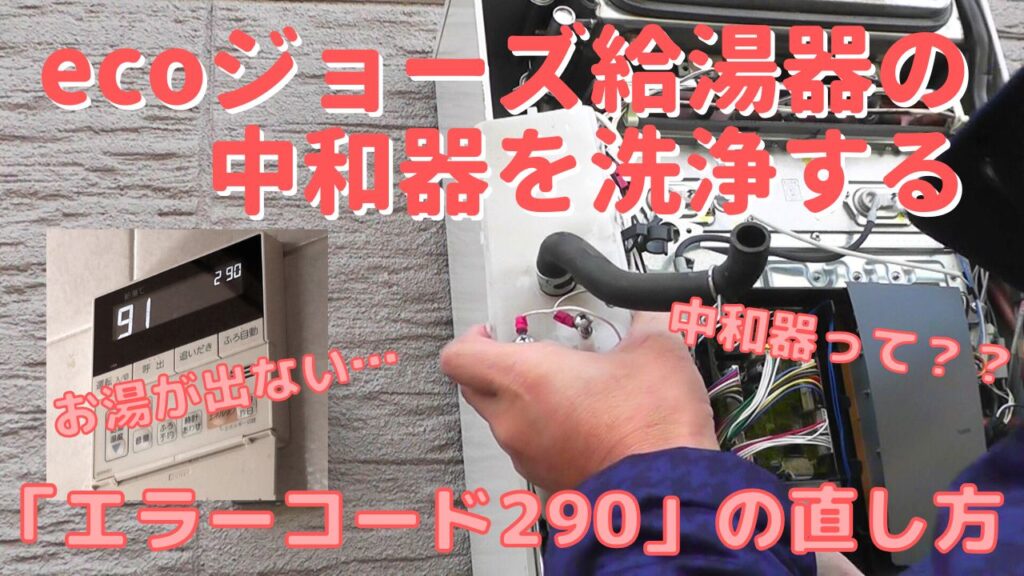

我が家の給湯器にエラーが出て給湯が止まるようになりました。これは、悪名高き「エラーコード920」及び「エラーコード930」か?と思い身構えましたが、故障履歴を調べてみると「エラーコード290」ということで、ecoジョーズ特有の中和器に関するエラーになりますが、少々内容が異なるエラーになるようです。そこで今回は、ガス給湯器が「エラーコード290」を表示する原因を調査し、対象箇所のメンテナンス(修理)を行ってエラーが出なくなるようDIYしました。下記リンクにて動画も公開していますので、ご参考にしてみてください。

1.使用中に給湯器のお湯が出なくなる…

ある朝、出かける準備でシャワーを浴びていた息子から呼び出し音が…

慌ててお風呂に駆けつけてみると、シャワーのお湯が出ないらしい。とりあえず、電源を入れ直して様子を見るも、出てくるのは冷たい水のままです。

仕方がないので、息子には裸のまま5分待つよう指示し、給湯器の電源プラグを抜いて給湯器をリセット!それでなんとかお湯が出るようになりました。(息子のトリートメントも無事洗い流すことが出来ましたw)

しかしながら、寒くなり始めたこの時期に給湯器の調子が悪くなるのは痛すぎる!まさか、あの悪名高き、ecoジョーズの「エラーコード920」、「エラーコード930」??(なぜ、悪名が高いと言われているのか?は後ほど…)

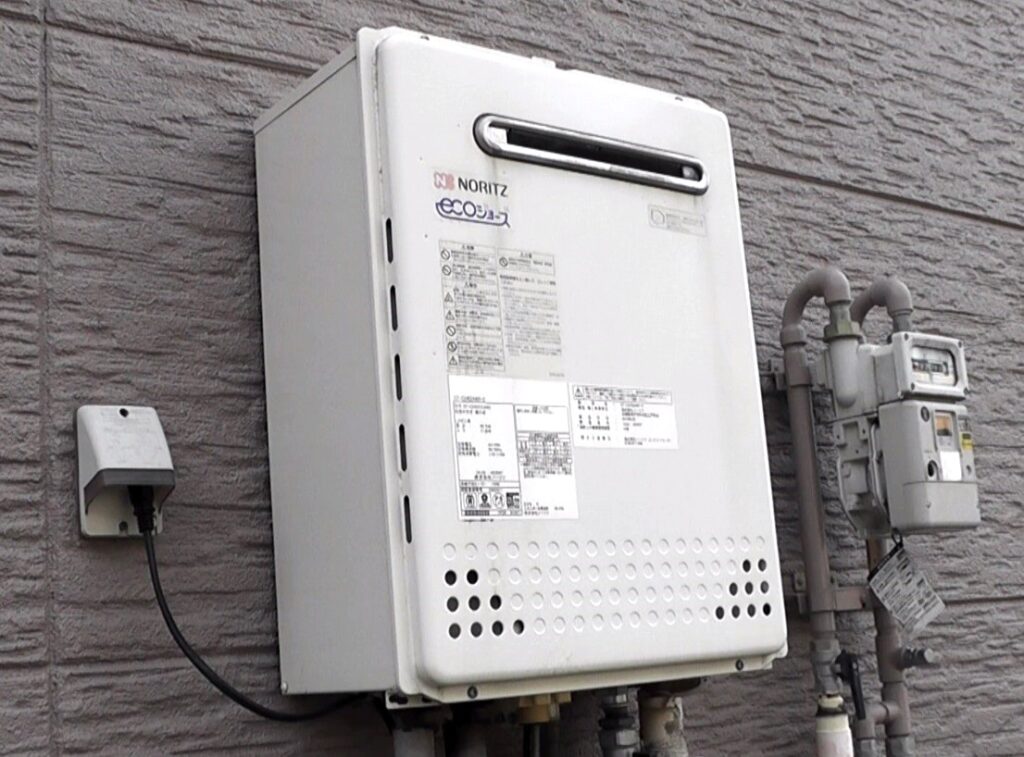

我が家の給湯器は、2016年3月製造のノーリツ製 GT-C2452(S)AWX-2(写真参照)です。設置から丸8年しか経過していませんので、まだまだ現役バリバリで稼働して欲しいところですが…

前回の給湯器(メーカーなどは忘れました)は、丸10年の使用を前に突然お亡くなりになりました。その際に、色々な給湯器屋さんに問い合わせた結果は、下記のような内容だったと記憶しています。(今、思い出しても腹立たしいw)

- 給湯器の耐用年数は8年です

- 既に耐用年数を超えているので、保守部品がない可能性が高い

- 修理は1カ月待ちになるが、交換であれば明日にでも出来る

その時に感じたことは、給湯器業界はかなり闇が深いなと。耐用年数が8年の設計で、設置から8年経過したらその保守部品がないかもしれないって…ユーザー視点で考えれば正気の沙汰ではありません。少しでも調子が悪くなったら、新しいものに交換して儲けようという明確な意思が感じられました。(あくまで、個人の感想です)

少々話が逸れましたが、まずは、我が家の給湯器がどんなエラーで給湯をストップさせたのか?確認して対処していきます。

2.給湯器のエラーコード履歴を確認する

今回の給湯器の給湯停止に際しては、裸で震える息子のために、早急に電源リセットを掛けて応急処置したため、原因となったエラーコードの確認が漏れてしまいました。そこでまずは、機器にログとして残されているエラーコードを確認していきます。

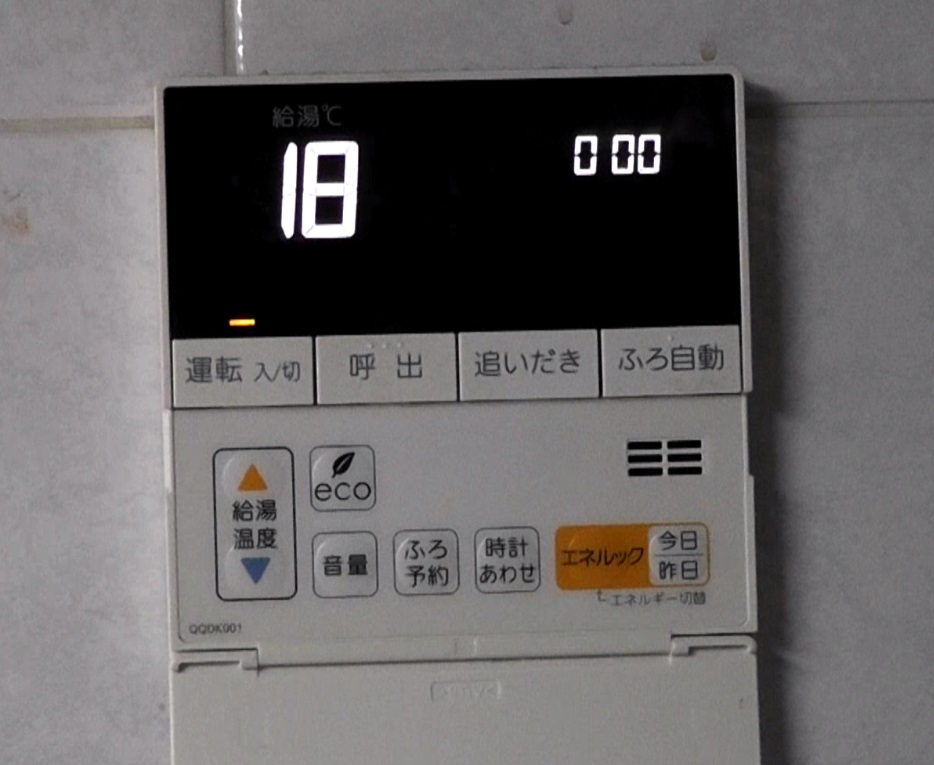

給湯機に発生したエラーの履歴は、リモコンで確認できます。

給湯温度を設定する「△」「▽」ボタンを2秒間同時押し(写真参照)すると、給湯器の状態や故障履歴などを確認するモードに入ることができます。

モードに入ると、色々な履歴が確認できますが、最初に出てくる「03」の表示と、右側の「3桁~4桁の数字」は、給湯器の「通電時間」の履歴を表しています。

我が家の給湯器では、写真のとおり「3桁~4桁の数字」が「111」になっていますので、給湯器の電源が「111×100H=11,100H」入れられていることを示しています。

11,100時間を24時間で割ると462.5日??基本的に電源は入れっぱなしなので、通電時間が少なすぎるような気もしますが…まあ、ここは本題ではないので無視しましょうw

モードに入ったら「△」及び「▽」ボタンで表示する内容(「03」などの数字)を変えることが出来ますが、その他に確認できる履歴の例は下記のとおりです。(サービスマンさんが修理する際に確認するデータが見れるということですね)

- 03 通電時間(×100H)

- 04 給湯燃焼時間(×10H)

- 05 風呂燃焼時間(×10H)

- 07 給湯燃焼回数(×100回)

- 08 風呂燃焼回数(×100回) etc.

そして、今回確認が必要な故障モードの履歴に関しては「91」~「98」にて確認できます。「91」が最新のエラー内容で、「98」までに8個のエラー内容を履歴として確認することが出来ます。

確認の結果、我が家の給湯器のエラー履歴は下記でした。(同じエラーの連続カウントは2回までのようです)

- 91 エラーコード 290

- 92 エラーコード 290

- 93 エラーコード 032

- 94 エラーコード 032

- 95 エラーコード 632

- 96 エラーコード 632

「エラーコード032」は、お風呂にお湯を張る時にお風呂の栓を閉め忘れる時に出る人為的なエラーです。そして「エラーコード632」も湯量が少ない時に追い炊きしようとした時に出る人為的なエラーなので、こちらもあまり気にする必要はなさそうです。(どちらも、ユーザーの誤った使用方法によるエラーです)

最新の「91」にエラーコードとして記録されている今回のエラーは、「エラーコード290」でした。悪名高き「エラーコード920」及び「エラーコード930」と数字は似ていますが、別のエラーでしたね。

3.給湯器の「エラーコード290」とは?

給湯機に残されていたログにより、今回の給湯器のエラーは「エラーコード290」であることがわかりました。続いては、「エラーコード290」が出る原因を確認していきます。

結論としては、「エラーコード290」は「中和器異常」を表すエラー表示のようです。(中和器が根詰まりしたりした時などに出るエラーです)

結果的には、悪名高き「エラーコード920」及び「エラーコード930」と同じ「ecoジョーズ」特有の”中和器”に関するエラーコードでしたね。燃焼部のエラーでなくて少し安心しましたが、中和器は給湯器の基幹部分(燃焼部)ではないので、設計のレベルが少々落ちるのかもしれません。。。(元開発設計者の目線で考えると、機器の重要でない部分の設計は新人などに任せることが多くなりますからね。)

っていうか、ecoジョーズの中和器とは一体なにもので、どのような働きをするものなのでしょうか?ecoジョーズの原理などからその役割などを確認していきましょう。

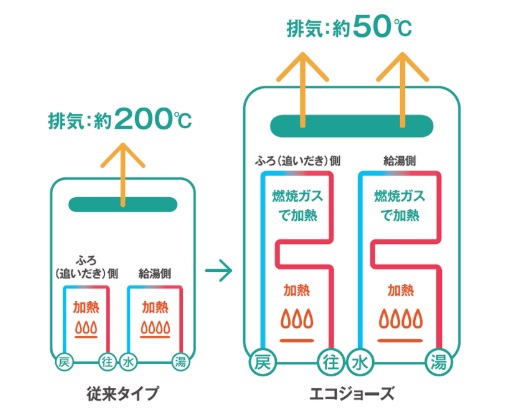

まず、ecoジョーズの原理は図のとおりです。

従来の給湯器では、燃焼するガスで水を加熱し、その排熱は排気口からそのまま排出されていました。(排出温度は200℃程度)

対して、ecoジョーズでは、従来そのまま排出していた200℃の排熱を、50℃くらいになるまで再利用してから排出します。原理的にはとても理にかなったシステムですね。

ただし、その副産物として、排熱を再利用する(排気が冷やされる)過程で大量の結露水が発生します。しかも、その結露水は、排気に含まれていた成分が溶け込んで酸性になりますので、エアコンのドレン排水のようにそのまま排水することはできません。

そこで必要となるのが、酸性の結露水を中性化する「中和器」です。

中和器の中には炭酸カルシウムなどの酸性の水を中性に変える中和剤がはいっており、結露水がそこを通って排水されることで、中性になって排水出来るようになっています。

そして「エラーコード290」は、その中和器が詰まったりすることで発生するエラーです。

「エラーコード290」も「エラーコード920」「エラーコード930」すべてに共通することですが…燃焼系の部分に不具合があると危険なので、すぐにアラームが上がるのはとても助かります。しかしながら、ただ結露水を中和するだけの部分にエラーが発生しただけで、給湯器が使えなくなるなんて…なんか、設計のポイントがズレている気がしますね。。。(私なら、給湯器を止める前に「警告」が出るように設計します)

4.ecoジョーズの中和器異常「エラー290」の直し方

今回、エラーとなった「エラーコード290」については、ecoジョーズ特有の結露水が、中和器から上手く排出されないことが原因であることがわかりました。続いては、そのエラーの解除方法を確認していきます。

ノーリツさんのHPに記載されている「エラーコード290」が出た時に確認すべき項目は下記です。

- ドレン配管の先が詰まってないか?

- ドレン配管が凍結していないか?

まず、我が家のドレン配管に関しては、下写真のように先端が宙に浮く形で施工されています。先端の出口がつまる可能性はかなり低い構成になっていますので、実際に確認しても詰まっているような異物は確認できませんでした。

また、配管の凍結に関しても、12月に入って冷え込む日が増えましたが、まだ氷が張るような季節ではありません。こちらの可能性はほぼ「ゼロ」でしょう。

となると、ノーリツさんのホームページに従うなら「施工店に連絡」という流れとなりますが、給湯器外側の配管に問題がないならば、問題があるのは、中和器本体、もしくは、内部の配管です。

そして、結露水が流れるだけの内部の配管が詰まる可能性は、かなり低いと思われますので、詰まっているのは「中和器本体」になるでしょう。

そこで今回は、給湯器から中和器を取り出して内部を洗浄することで、中和器内部の詰まりを改善し、「エラーコード290」が出なくなるようにしていきます。(燃焼系のエラーは私レベルでは到底対応できませんが、中和器のような単純な部分であれば、私にもDIYで対処ができそうですからね!)

5.給湯器から中和器を取り出す

「エラーコード290」が出てしまう原因は、中和器内部の詰まりにあると仮定しました。中和器内部を洗浄するために、給湯器を分解して中和器を取り出していきます。

5.1 ガス給湯器の前面カバーを外す

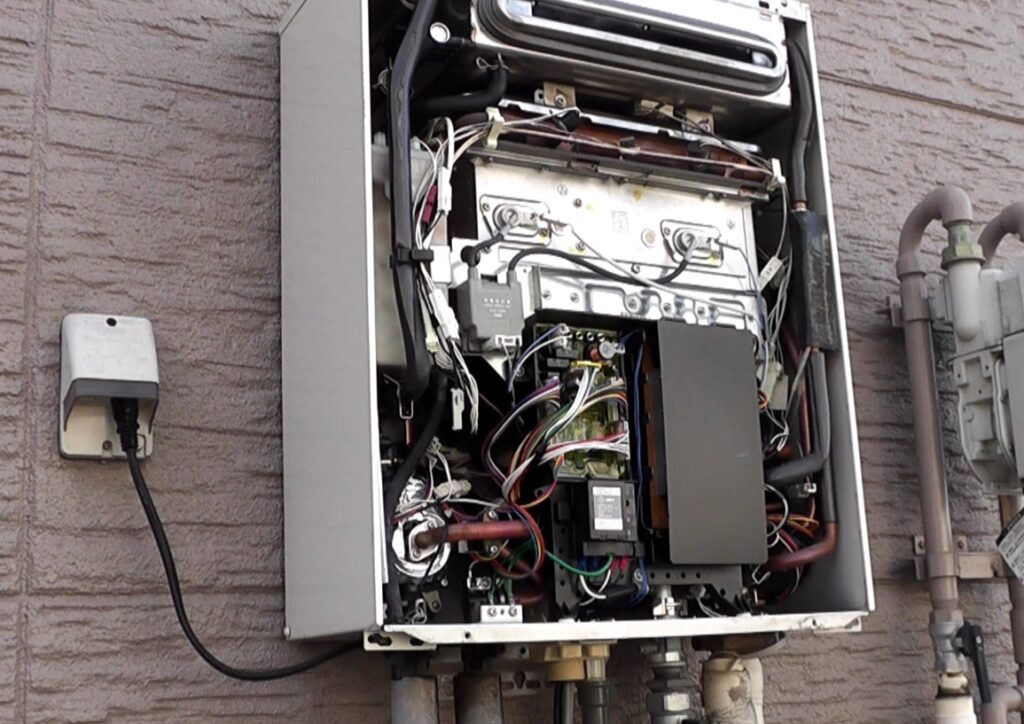

まずは、給湯器前面のカバーを外して給湯器内部の構造を確認していきます。

給湯器前面のカバーは上下2本ずつ(計4本)のネジで固定されているだけなので、そのネジを外すことで簡単に外すことができます。

なお、カバーを外す前には、ガスの元栓を閉めて、電源プラグを抜くのを忘れないようにしましょう。(DIYでは安全に作業することが重要です)

前面カバーを外せば中の構造が確認できるようになりますが、直前に給湯を行った場合などでは、燃焼部が熱を持っていて危険なので、むやみに内部に触れないよう注意しましょう。

また、基板のコンデンサなどが帯電している可能性もありますので、基板部分には極力触れないようにした方が無難です。

5.2 給湯器の内部構造と分解方法を確認する

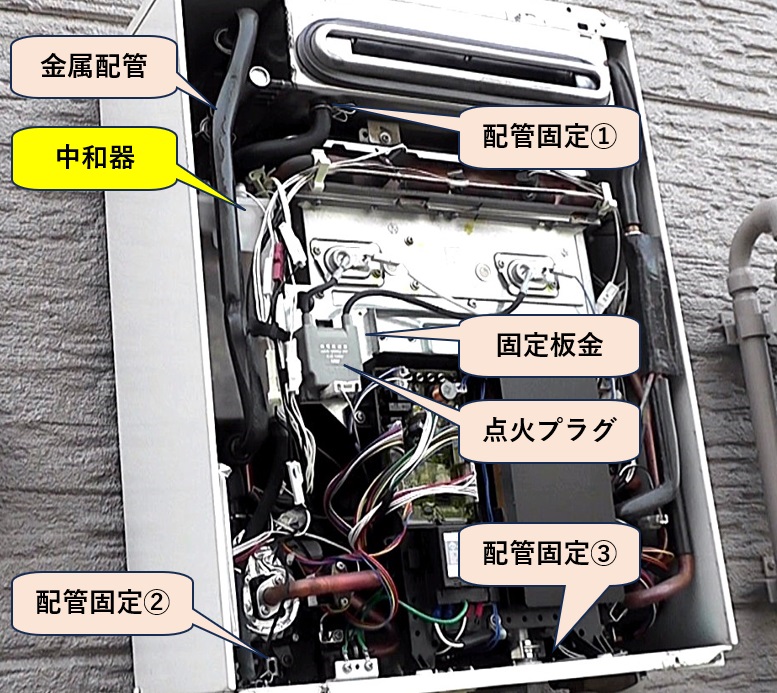

前面カバーが外せたら、中和器の位置を確認して、分解方法を検討します。

内部構造は写真のとおりで、炭酸カルシウムが入っている「中和器」は、機器の左側に配置されていました。

そして、それを取り外す方法ですが…メンテナンスが必要になるであろう部品なのにも関わらず、かなり奥まった位置にあります。この辺も、メンテナンス設計が全く出来ていないと言わざるを得ませんね。(私が開発の責任者なら、こんな設計にはOKは出しませんw)

中和器を外すためには、まず、その前面に配置されている「金属配管」を外す必要がありそうです。

そして、中和器は、中和器の背面側(奥側)で給湯器の筐体に引っかかって位置決めされているようですが、更にそれが動かないように前面側の「固定板金」で固定されています。「中和器」を取り出すためには、その「固定板金」も外す必要がありそうです。

そして更に、その「固定板金」には「点火プラグ」が共締めされているので、「点火プラグ」の固定も解除する必要があります。

更に、「中和器」には結露水が出入りするゴム製の配管が3本固定されていて、それぞれの配管の先端が写真の「配管固定①」「配管固定②」「配管固定③」で固定されているので、そのゴム配管の固定も全て外す必要もあります。

重複しますが、メンテナンスが必要な箇所なのに、メンテナンス性が全く考えられていない設計になっていますので、修理するサービスマンさんは大変でしょうね。(そもそも修理はしない前提の設計なのか??給湯器を交換させた方が儲かるのでw)

5.3 中和器水位電極のコネクタを外す

中和器の固定構造と分解方法が把握出来たら、早速、中和器を取り出していきますが、中和器には中に溜まった結露水の量を検出する(許容量を超えたことを検出する)「中和器水位電極」が付けられています。

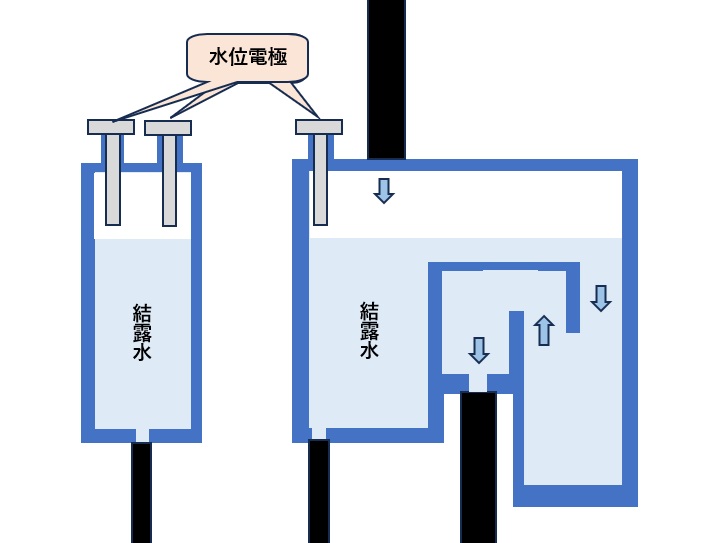

図は中和器の構造イメージ図(2面図)になります(中の構造は分からないので想像も含みます)が、中和器水位電極は、図のネジの部分です。

結露水の水位が上昇するとネジの先端が電極に触れて、ネジ間が通電するようになりますので、その仕組みを利用して、水位が必要以上に上昇したのを検知するしくみになっているようです。(多分)

よって、電極は本体基板側と電源ケーブルで接続されていますので、中和器を取り出すためには、その中和器水位電極のケーブル接続を外しておく必要があります。

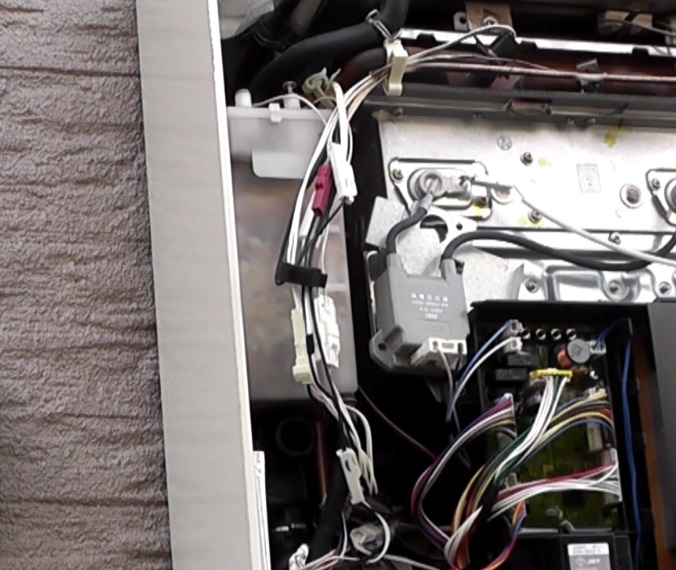

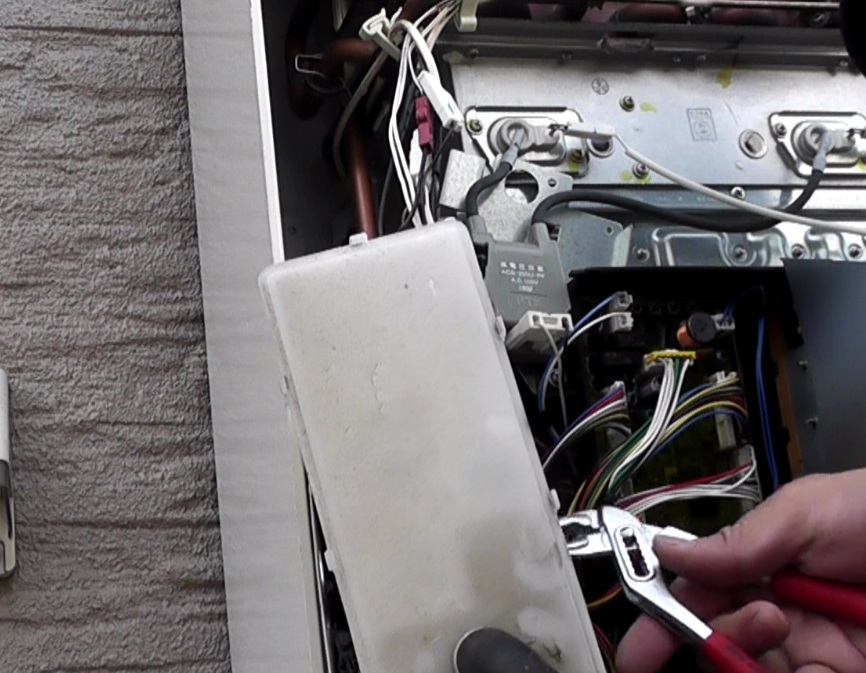

水位電極のケーブルは写真のようなコネクタで接続されていました。

コネクタの外し方は、初見ではなかなかわからないことが多いですが、このコネクタは矢印部から出ている爪で嵌合されていますので、矢印部を押せばツメが外れてコネクタが抜けてくれます。

たまに力づくで外すコネクタもあるのでその辺の判断が難しいところですが、メンテナンス性がしっかり考慮されている製品であれば、力ずくで外すようなコネクタは使用されていないはずです。(この製品のメンテナンス設計は怪しいですがww)

5.4 金属配管を取り外す

続いては、中和器を取り出すのを妨害するように配置されている「金属配管」を外していきます。

配管の接続箇所は上下2か所。それぞれが、金属製で作りのしっかりしたバネクリップで固定されていますので、そのバネクリップを外してから、配管の接続を外していきます。

ただ、この金属配管がかなりの曲者で…先端にO-リングが付けられた状態で圧縮気味に嵌っているので、ものすごく外しにくい。。。

そして、金属配管と言っても、重さから想像すると材質はアルミか、薄いステンレスでしょう。力任せに曲げると変形して破損させるリスクがありますので、無理やり外すのは避けた方が良さそうです。

なので、金属配管を破損させないように注意しながら、少しずつ力を加えて外しました。

この辺りも、しっかりしたバネクリップを使用しているので、こんなに寸法を追い込まなくても漏れない設計が出来る気がしますね(設計批判ばかりですいませんが、元開発設計者としては、どうしてもそういう見方になってしまいます)

5.5 点火プラグを外して固定板金をズラす

続いて、「点火プラグ」の固定を外して、中和器前面を固定している「固定板金」をズラします。

「点火プラグ」は、1本のネジで固定板金に固定されているだけなので、ネジを外せば外すことが出来ます。

「固定板金」も1本のネジで固定を外すことが出来ますが、「点火プラグ」を固定していたネジとは種類が違うネジになりますので、組み立てる時にわからなくならないよう、しっかり覚えておきます。

両方の固定が外せれば、写真のように固定板金を少し回転させてズラすことで、中和器を取り出す経路が確保できるようになります。

なお、この辺の作業は難しくないですが、「点火プラグ」は給湯器にとって重要な部品になりますので、雑に取り扱って破損することのないよう最新の注意が必要ですね。

固定板金をズラして、中和器を取り出すための経路が確保できたら、中和器の取り出しまではあと一歩です!(中和器取り出しのゴールが見えてきました)

5.6 中和器に接続しているゴム配管の接続を外す

続いては、中和器に接続されている3本のゴム配管の接続を外していきます。

まずは、中和器内に溜まっていた結露水を抜きます。「配管固定②」付近(位置などは5.2項の図を参照ください)の給湯器外側には、中和器内に溜まっている結露水を排出する栓がありますので、そこを弛めて、中和器内に溜まっている結露水を抜いていきます。

溜まっていた結露水が抜けたら、「配管固定①」、及び「配管固定②」を外していきますが、2か所とも構造的に作業しやすい位置に配置されていますので、写真矢印部のバネクリップを弛めることで、比較的簡単に接続を外すことができます。

しかしながら、「配管固定③」については、給湯器のかなり奥まった位置にあるため、前に配置されたものを全て取り外さないと接続が外せそうにありません。

また、そのゴム配管の中和器固定側も奥まった位置にあって、そのままでは手が届かなそうです。

そこで、この3本目のゴム配管に関しては、中和器を半分くらい取り出した状態で、中和器側の接続部を外していくことにしました。

中和器側の接続には、先ほどのバネクリップより頑丈な、プライヤーが必要となりそうなクリップが使用されているので、取り外すのは極めて難しそうですが、この構造であればその方法しかないと判断しました。(サービスマンさんはどうやって交換しているんだろう?)

5.7 中和器を給湯器から取り出す

さて、中和器の各部の接続が概ね取り外せましたので、いよいよ中和器を取り出していきます。

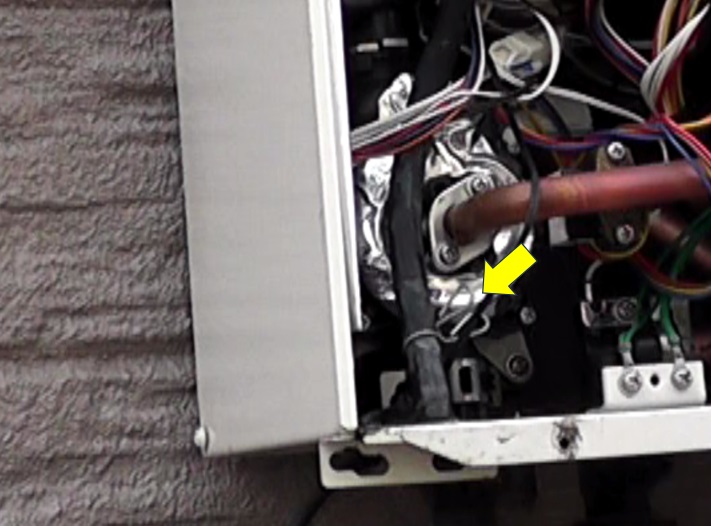

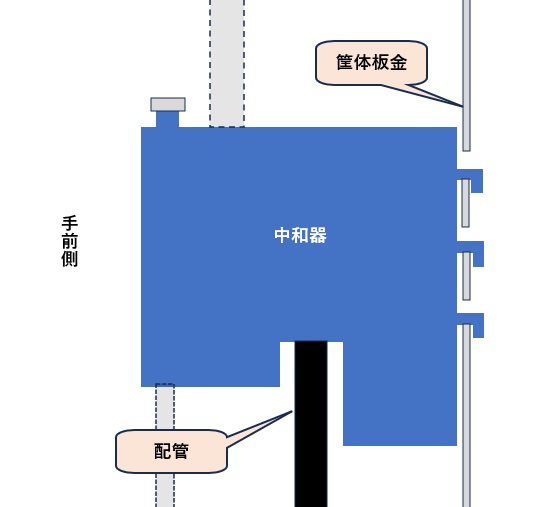

中和器は、図のように、給湯器の奥側で、筐体板金にツメを引っかける感じで固定されています。

よって、中和器の取り外し方法は、少し上に持ち上げた状態で手前に引くことで筐体板金へのツメの引っかかりを外し、その状態で更に手前に引くことで筐体の中から取り出していくという方法になります。

しかしながら、現在の状態は、中和器に事前に外せなかったゴム配管(図中の黒い配管)が1本接続されたままの状態になっているので、このままの状態では中和器を取り出すことが出来ません。

そこで、下写真のように中和器を手前にある程度取り出した状態にして、ゴム管接続部にアクセスできる状態にしてから、プライヤーでクリップを弛めて、ゴム配管を外します。

中和器の取り出し作業は、この作業が一番難しい作業になると感じましたが、他にもっと良い方法をご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただけると嬉しいです。(いずれにしても、この製品のサービスメンテナンス性ははっきり言っていまいちですね。)

そんなこんなで、少々難しい作業もありましたが、これで何とか中和器を取り出すことが出来ました。(力ずくの作業をしなければ、破損させてしまうことはないとは思いますが、くれぐれも給湯器を破損させないよう注意しましょう。)

6.中和器の内部を洗浄する

中和器がとり出せたら、中和器の内部を洗浄して詰まりを解消していきます。

洗浄方法は水洗いになりますので、まずは水位電極のネジを外して、水位電極をコネクタ付きケーブルごと取り外します。

その状態で、接続されたままのゴム配管から中和器の中に水を流し込み、内部を洗浄していきます。

本来であれば、中和器の蓋を開けて中を洗浄すればもっと綺麗になるのだと思いますが、今回はそこまではしませんでした。

時より中和器を激しくゆすって中身を動かしながら、排出される水の色が透明になるまで洗浄していきます。(洗浄し始めは、中に溜まっていた水アカ?が洗い流されて、出てくる水が赤みを帯びていました)

中和器から出てくる水が透明になったら中和器の洗浄は完了です。

7.中和器を給湯器に組み込む

中和器の洗浄が完了したら、洗浄した中和器を給湯器に組み込んで元通りにしていきます。

まずは、中和器に水位電極を取り付けます。(写真が水位電極を取り付けた状態です)

なお、この水位電極のネジは想像の3倍くらい固いです。ネジ頭の溝をなめたりしないよう、中和器をしっかりとしたところに置いてネジ止めした方が良いですね。

中和器を組み込む詳しい手順は、分解と逆の作業をするだけなので詳細は割愛しますが、組み込み作業で難しかったのは、分解時にも苦労した「金属配管」の取り付けですね。

5.4項で説明した通り、配管の先端にO-リングが配置されている影響もあって、配管の接続嵌合がかなりきつくなっているため、何回トライしても金属配管の下側の接続部(下写真の部位)をうまく嵌めることが出来ませんでした。

ちゃんと外せたのだから組み込めるはずですが、どうにも嵌ってくれませんので、最終的にはゴム製品にも使用出来るシリコンスプレーを綿棒に塗布し、配管嵌合面に塗り付けて嵌め込みました。(塗布後は、拍子抜けするくらいスルっと入りました)

「金属配管」を接続したら、接続部を固定するクリップをしっかり嵌め込むことを忘れないように。(この辺は、クリップを外す前に、外す前の状態をよく確認しておいた方がいいです)

中和器をしっかり組み込んだ状態で、接続されている配管やケーブルが確実に接続されていることが確認出来たら、中和器の組み込みは完了です。

8.給湯器を試運転する

中和器が組み込めたら、電源プラグをコンセントに差し込んで、筐体の前面カバーが開いた状態で試運転していきます。

目的は接続し直した配管から、結露水の水漏れなどの異常を確認するためです。

しかしながら、結露水がある程度中和器内に溜まらないと、給湯器の外には流れ出しませんので、最終的な確認は、結露水が外に排出され出してから確認した方がよいですね。(お風呂を1回入れるくらい運転しないと外への排出が始まらないかもしれません)

結果としては、結露水が外に排出され出した状態でも、給湯器内部に水漏れ等は検出されませんでした。(組み立ては問題なさそうです)

9.中和器の状態を確認する

試運転が完了したら、リモコンで再度、給湯器の状態や故障履歴などが見れるモードに入って、中和器の状態を確認していきます。

確認する項目は「18」です。3桁の数字のうちの3桁目が「1」の場合は、水位電極が反応して中和器の詰まりが検出されている状態で、「0」であれば正常です。

写真が中和器洗浄後の表示になります。給湯器が既に稼働出来ているので当たり前ですが、3桁目の表示は「0」で、特にエラーは検出されていませんでした。

これで、「エラーコード290」に対する、中和器の洗浄を含めたすべての作業が完了しました。中和器を取り出す作業は多少難易度が高いかもしれませんが、十分DIYで行える範囲でしたね。(ただし、DIYは自己責任です)

10.結露水のPHを確認する

「エラーコード290」に関する修理作業は全て完了しましたが、ここで一つ疑問が生じるのが、「エラーは解除出来たけど、洗浄後の中和器は本来の役目を果たしているの?」です。

エラーの解除が出来ても、給湯器本来の機能が発揮できていなければ意味がありませんので、給湯器から排出される結露水のPH(ペーハー)を測定して、中和器が結露水をしっかり中和できているか?を確認していきます。

まずは、写真のような要領で、給湯器から排出される結露水を採取します。(化学的に安定しているPETボトルを半分にカットしたものを受け皿として使用しました)

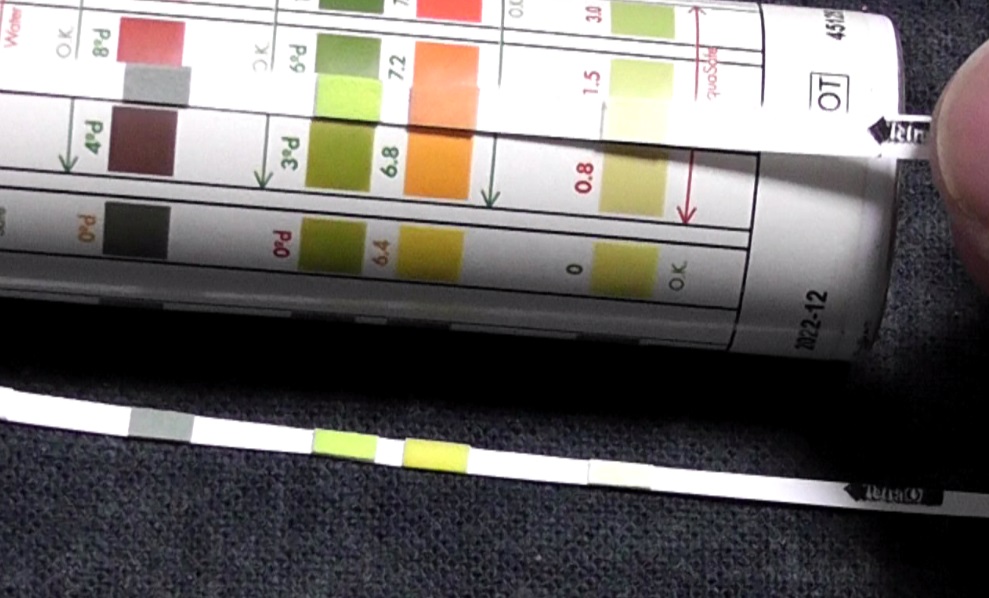

それをリトマス試験紙などでPH測定すればいいのですが、我が家にはリトマス試験紙などはありませんので、それに似た検査が出来る下記のアクアリウム用の水質検査紙を使用して確認していきましょう。

上記は、アクアリウムで水中のPH、硝酸塩濃度などの6つの項目が測定できる試験紙ですが、アクアリウムではそれほど酸性度が高くなることはないので、測定できるPHは6.4以上のみになります。それより酸性度が高い場合は数値がわかりませんが、中和が出来ているか?の確認にはなるでしょう。

試験紙がしっかり反応しているか?比較するために、レモン果汁も準備して測定開始です。

写真内で下に置かれているのが「レモン果汁」を塗布した試験紙で、PH判定見本と比較しているのが「結露水」を塗布した試験紙です。(オレンジ色~黄色となる部分が、PHを測定する箇所です)

結果としては、「レモン果汁」は明らかにPH6.4以下の強い酸性を示しているのに対し、「結露水」は、PH6.8~7.2の間となる色を示しています。ほぼPH7.0の「中性」になっていると言って支障はないでしょう。

これで、今回の「エラーコード290」をDIYによる中和器洗浄で解除しても、給湯器の性能には全く問題がないことが証明できました。中和器みたいな簡単な構造の部分が詰まったというだけで、給湯器の高額な修理や、機器の買い替えを促されるのはまっぴらごめんなので、皆様のご家庭でも「エラーコード290」が出た際には、是非DIYでの中和器洗浄にトライしてみてください。(ただし、DIYは自己責任になりますがw)

11.エラーコード920、エラーコード930について

今回は「エラーコード290」を解除するために、中和器を取り出して洗浄しましたが、その他に悪名高いエラーコードとして「エラーコード920」「エラーコード930」がありますので、最後にその辺りの内容を少し紹介しておきます。

これらは全て、同じ中和器に関するエラーコードになりますが、「エラーコード290」は、中和器が詰まったりして水位電極が異常を検知した時などに検出される、原因がはっきりしているアラームであるのに対して、「エラーコード920」「エラーコード930」は、検出される基準がよくわかりません。

エラーの内容としては「エラーコード920」が、中和器の寿命を”予告”するエラーコードになっていますので、「エラーコード920」が出た状態ではそのまま給湯器を使用することが出来ます。ただし、そのまま1か月ほど使用すると、中和器の寿命を通知するエラーコードである「エラーコード930」に変わって給湯器が使用できなくなります。

っていうか、その給湯器の寿命は、なにをもって判断しているのでしょうか?排出される結露水のPHや、中和器内の炭酸カルシウムの減少具合などを検出しているのなら納得は出来ますが、そんな高度な検出が出来る構造にはなっていないでしょう。恐らくは、時限装置的になんらかの使用条件でカウントが進み、それが累積することでエラーになる仕組みなのだと思われます。(私見ですけど)

Youtubeで「エラーコード920」が出た状態で、結露水のPHを測定した方の動画を観ましたが、そのPHはほぼ”7.0”で、中和器の中和性能自体に問題はありませんでした。

ということは…中和器が問題なく動作しているにも関わらず、なんらかの要素で中和器寿命と判定して給湯器の交換を促すという、かなり闇の深いシステムになっているということですね。ちなみに、このエラーコードはノーリツさんだけでなく、業界でほぼ同じシステムとして採用されているようなので、業界ぐるみで”まだまだ使える給湯器”を”もう使えない給湯器”と判定して、買い替えを促すシステムが出来上がっているということになりそうです。(しつこいようですが私見ですw)

ちなみに中和器寿命のカウント数は、給湯器の状態確認モードの「13」で確認できます。(表示される3桁の数字が、その時点で中和器の寿命としてカウントされている数字になります。)我が家の給湯器では「072」と表示されました。

これの数値が「121」を超えると、中和器の性能に問題がなくても「エラーコード930」が表示され、給湯器が使用できなくなるということなので、このシステムは本当に闇深いと思います。(かつてのソニータイマーは都市伝説でしたが、こちらは、ほぼ確定の時限タイマーのような気が…)

ただ、このカウントを「0」にする手法もあります。中和器を洗浄して、中和性能に問題がないことが確認できた我が家では、カウントされた数値をリセットしておきましたが、記事が長くなりましたので、その方法などは下記の別記事でまとめています。合わせてご参考にしてみてください。

なお、給湯器には10年使用すると「点検してください!」としつこくアラームを上げて、ユーザーの不安をあおる「エラーコード88」や「エラーコード888」というものも存在します。給湯器の異常が検出されているわけではないので、アラームが上がっても慌てないようにしましょう。(ホント、ユーザー視点になっていないシステムです)

コメント