我が家では、2023年5月より耐寒性のあるバナナの品種”ドワーフ・ナムワ”を栽培していますが、その親株は冬越しに失敗して2025年の春に枯れてしまいました。そして、現在は親株から株分けして室内で冬越しさせた2株の吸芽(キュウガ)を栽培しています。今回は、その2株の吸芽を地植えと鉢植えで1シーズン育てましたので、その栽培方法の違いによるサイズや成長差などをまとめていきます。下記リンクにて動画も公開していますので、皆様のご参考になれば嬉しいです。

1.室内で冬越しさせたバナナ苗

我が家では、自家栽培した完熟バナナが食べたい!という強い思いで、2023年5月よりバナナを栽培しています。栽培している品種は、ある程度の耐寒性があって樹高もそれほど高くならないと言われている”ドワーフ・ナムワ”種です。(バナナの栽培開始から過去の栽培の様子などは、下記リンクの過去記事でご確認ください)

しかしながら、今まで3シーズンに渡ってバナナの栽培をしてきましたが、バナナは一度も収穫出来ておりません。

バナナは実が生ると枯れてしまうと言われていることから、私は1年草だと思い込んでおり、バナナの実も1年で収穫出来るつもりで栽培を始めたのですが…バナナは通算の葉が35枚~45枚となったタイミングで初めて花を咲かせる植物なんだそうです。

よって、バナナが成長できる温度(20℃以上)の期間が短い関東では、1年で花を咲かせることは不可能に近いことが分かりました。(関東で1年で出てくる葉は多くて20枚程度です)

結果、最初に購入して育てたバナナ苗は、鉢植え⇒地植えで2シーズン栽培するも、一度も花を付けることはなく、最終的に屋外での冬越しに失敗して枯れてしまいました。(我が家でのバナナの冬越し方法と、その失敗談は下記リンクの記事でご確認ください)

なお、皆さんご存じのとおり、バナナは実には種がありません。親株の根元から生えてくる吸芽(キュウガ)と呼ばれる新芽を株分けすることで苗を増やします。(吸芽の株分けの方法などは、下記リンクの記事でご確認ください)

結果、昨シーズンには4株(長男・次男・三男・四男)の吸芽を株分けし、そのうち2株(三男・四男)の冬越しに成功しました。(吸芽の冬越しのは下記リンクの記事でご確認ください)

ちなみに、生えてきたタイミング的に株分け出来なかった吸芽も5株程(五男~九男)あったのですが、その吸芽達は冬越しに失敗した親株と一緒に枯れてしまいました。

よって、今年(2025年)の春時点では、冬越しに成功した2株の吸芽が存在しています。今回は、その2株を1シーズン通して栽培した成長の様子をまとめていきます。

2.冬越ししたバナナを地植えと鉢植えに

2シーズンに渡って栽培したバナナの親株を冬越しに失敗して枯らせてしまったため、今シーズンは室内で冬越しさせた2株の吸芽(三男と四男)を一から栽培し直すことになった我が家のバナナ栽培ですが、まずは、その2株の今年の栽培方針を考えていきます。

まず、株を最も効率よく成長させる方法はやっぱり”地植え”でしょう。バナナは樹高が大きくなる分、風で倒れないよう根を広範囲に広げる必要があるため、根張りが無制限になる”地植え”が栽培方法としては最強になります。(写真は昨シーズンに地植えで巨大に育った我が家のバナナ苗です)

ただし、バナナは熱帯地方の植物ですので、耐寒性に優れた”ドワーフ・ナムワ”であっても、気温が5℃を下回ると葉が枯れ始め、-2℃を下回ると根まで枯れると言われています。よって、屋外で冬越しをせざるを得なくなる地植えでは、冬越しにかなり大きなリスクが伴います。(昨シーズンの我が家のバナナ苗はそのリスクを克服できませんでした。。。)

そのような状況から、室内でどうにか冬越しに成功させた吸芽を、2株とも地植えにして屋外冬越しのリスクにさらすのは得策ではないと判断したので、今年のそれぞれの栽培方針は以下のとおりとしました。

- 三男:地植え

- 四男:鉢植え

よって、今年は”地植え”と”鉢植え”2種類の方法でバナナを育てて、それぞれの成長にどれほどの差が出るか?を確認していきます。

3.2025年のバナナ栽培-観察記録

室内で冬越しした吸芽(三男と四男)は、春を迎えて順調に育っています。冬越しした鉢から植え替えた後の観察記録を以降にまとめていきます。

3.1 バナナの植え替え-6月中旬

春を迎えて順調に育ったバナナの吸芽は、安定して気温が20℃を超える日が増えた6月中旬に植え替えました。

まず、三男は写真のとおり、お庭の家庭菜園の端っこに”地植え”しました。

昨年地植えした親株は、隣家との境界に近いところに植えてしまったことで、大きく成長した葉が隣家に侵入してしまったので、その失敗を踏まえて、今回は出来るだけ敷地の内側に入るようにして植え付けました。(それでも葉が越境した場合は、越境した葉をカットしますw)

なお、地植えした三男は、幹の中腹から新芽が出ていますが、その理由は、冬越し前から存在していた上部の葉の成長が冬の間に完全に止まってしまった影響で、その中を通って出てくることが出来なかった新芽が幹の中腹に穴を開けて出てきたからです。

この新芽が出てきたのは6月に入ってからですので、新芽が出てくるまでの期間はちょっとだけドキドキしましたが、「先端から新芽を出せないなら中腹から…」という植物の生命力には感服しますねw

今後は、冬の間に成長が止まって春の新葉が出てこれない感じになった場合には、上の部分をカットバックして新芽が出てきやすい状態にしていきます。

そして、”鉢植え”で育てる四男は、今まで使用したことない60号の大きな鉢に、写真の感じで植え替えました。

冬場は室内で冬越しさせる予定ですので、室内に入れるのが大変なサイズとなりましたが…まあ、この大きな鉢で地植えと遜色なく成長することが出来るか?確認していきましょう。(結実するまで、この鉢でそのまま育てていく予定です)

また、冬の間に室内に避難させるためには、この60号の鉢に適合する受け皿も準備しないといけませんが、その辺は、冬が近くなったら考えます。

という感じで、今年は「地植えの三男」と「鉢植えの四男」の2本立てでバナナの栽培を行っていきます。

まあ、今年中に通算の葉の数が35枚~45枚に!なんてことは絶対にないと思われますので、今年のバナナの収穫が出来ないことは既に確定していますが、来年以降の収穫に向けてしっかり栽培していきましょう。

なお、使用した60号(60L?)のプラスチック鉢は下記です。

3.2 バナナの成長①-7月上旬

吸芽の植え替えから3週間が経過しました。それぞれの株の成長の様子を確認していきましょう。

まずは、地植えにした三男です。

三男の様子は写真のとおりで、冬越し時にあった幹はどんどん痩せ細って、幹の中腹から出てきた新芽部分からどんどん新葉を出して成長しています。

葉の大きさも随分と大きくなってきましたので、新芽部分が完全に”本体”として置き換わる日も近いでしょう。

まあ、こちらは流石に最強の栽培方法である”地植え”と言ったところですね。成長の状態としては、すこぶる順調と言ってよいでしょう。

続いては、鉢植えにした四男です。

四男の様子は写真のとおりで、こちらも出てくる新葉のサイズがかなり大きくなってきました。成長の具合としてはこちらも順調と言ってよいでしょう。

やはり、バナナは気温がコンスタントに20℃を越えてくると成長の状態が良くなってきますね。気温が30℃を越えてくるこれからの季節は、更にもりもり成長していくはずなので、これからの成長が楽しみです!

3.3 バナナの成長②-7月下旬

吸芽の植え付けから1カ月半が経過しました。それぞれの株はどのように成長したでしょうか?

地植えした三男の状態は写真のとおりです。

冬越し時の幹は完全に枯れてしまい、新たな幹に置き変わっています。植物の成長は本当に逞しいです。

出てくる葉も更に大きくなってきていますので、このまま8月を迎えてくれれば、更にモリモリ成長してくれるでしょう。

幹の太さも随分と大きくなってきました。昨年の親株の太さ(幹回り80cm)には到底及びませんが、現時点で腕の太さくらいにはなってくれていますので、土の中ではかなりしっかり根張り出来ていることが推測できますね。

成長の状態としては引き続き順調です。

鉢植えの四男の状態は写真のとおりです。

こちらも冬越し時に存在していた葉が枯れ落ちて、全ての葉が今年出てきた新しい葉に置き換わりました。

地植えに比べると樹高や幹太さは劣りますが、こちらも順調に育ってくれているといって問題はないでしょう。

ということで、植え付け後の経過は両株共にすこぶる順調です。

3.4 バナナの成長③-10月上旬

8月9月は忙しさにかまけてバナナの成長を記録することが出来ず、あっという間に10月になってしまいました。。。気温もバナナの成長に必要な20℃を下回るようになってきましたので、今年の成長はこの辺で終了になりそうです。この辺りで、今年のバナナの成長結果を確認していきましょう。

まず、三男の状態は写真のとおりです。

地植えの三男は、葉先がベランダに到達しそうな勢いで巨大に成長しました。やはり地植えは最強ですね。

樹高は、幹の上端(広がっている葉の根元)付近で「148cm」です。1年でここまで育ってくれれば上出来でしょう。

根元の幹回りは「57cm」でした。昨シーズンに親株が記録した「80cm」には及びませんが、私の太腿くらいの太さには育ちましたね。

そして、通算の葉数は概算で「16枚」程。来年中に花を咲かせることが出来るか?は微妙な感じですが、この辺は致し方ないところでしょう。

四男の状態は写真のとおりです。

軒下に置いた影響があるのか?幹が少し南側に傾いてしまいましたが、樹高としては、幹の上端で「80cm」まで成長しました。

根元の幹回りは「32cm」です。私の腕くらいの太さには育ってくれました。

そして、通算の葉数は概算で「12枚」程。このペースで行くと、バナナが収穫できるのは再来年以降になりそうです。(先は長そうですw)

以上で、今年の観察記録は終了です。今後は、気温が5℃を下回る前にしっかり冬支度していきたいと思います。

4.地植えと鉢植えでのバナナの成長を比較

今シーズンの三男と四男の成長結果から、”地植え”と”鉢植え”(60号)でのバナナの成長差などを比較していきましょう。

3.4項でそれぞれのサイズを測定した結果を表にすると下記のとおりです。

| 樹高 (幹の上端) | 幹回り (根元) | 葉数 (通算) | |

| 地植え | 148cm | 57cm | 16枚 |

| 鉢植え(60号) | 80cm | 32cm | 12枚 |

鉢植えには60号という巨大な鉢を使用したのですが、地植えと鉢植えでサイズを比較すると、ざっくり「1.8倍」程度の差が出るという結果になりました。

葉数についてはそれほど差は出ませんでしたが、葉のサイズにはかなりの違いがありますので、バナナの実が生った時には、実の数や大きさなどに差が出てくるのでしょう。

ということで、バナナをより成長させる栽培手法は「地植え」という結果になりました。私見では、事前に想像していたよりも差が出たと思っておりますので、ご参考にしてみてください。(ただし、地植えの最大のネックは冬越しですw)

5.バナナの吸芽(キュウガ)を株分けする

さて、今シーズンの2株のバナナ栽培は概ね終了しましたが、地植えで育てた三男には10月時点で写真のような1株の吸芽(長女)が生えてきていました。

現時点での葉の数は4枚です。昨年の株分けでは、葉が4枚以上あって樹高が50cm以上あれば、株分けは概ね成功していましたが…残念ながら現時点で季節は10月です。今から株分けしても、冬までにしっかり根張りさせるのは難しそうです。

ただ、昨年は親株と一緒に屋外で冬越しさせた吸芽を全て枯らせてしまいましたので、このまま屋外で冬越しさせて枯らせてしまうのも勿体ないです。

ということで、この吸芽は可及的速やかに株分けしていくことにしました。

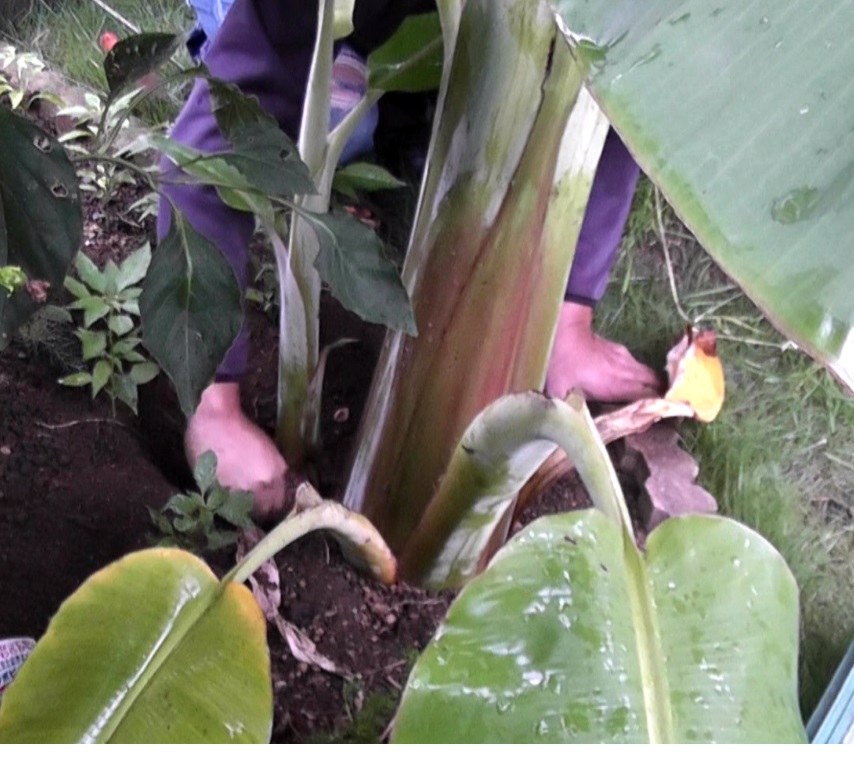

株分けの方法は比較的簡単です。吸芽の土の中にある”イモ”と呼ばれる膨らんだ部分を、出来るだけ傷めないように丁寧に掘り起こして親株の根から切り離し、鉢に植え付けるだけです。

周りに張り巡らされている親株の根も出来るだけ傷めないように作業していきますが…その点はなかなか難しいです。(どうしても吸芽周辺の根を切断する必要があります)

なお、この作業を実施した日は写真のとおり生憎の雨模様で、かなりドロドロでの作業となってしまいましたが、何とか吸芽の土の中の膨らみを痛めることなく、親株から切り離すことができました。

ちなみに、この株分け作業で土の中の膨らみ部分を痛めてしまうと、鉢に植え付けても枯れてしまうことは昨年の株分けで実証済です。”イモ”と呼ばれる膨らみ部分は絶対に傷めないように注意しながら、果物ナイフなどの刃渡りの短い刃物で親株から切り離しましょう。

掘り出した吸芽の状態は写真のとおりです。わずかですが、膨らみ部分から根が生えていますので、このまま植え付ければ定着する確率は高そうです。

吸芽が無事掘り出せたら、鉢に培養土を充填して、可及的速やかに植え付けていきます。

なお、培養土には出来るだけ水はけが良いものを使用した方がいいと言われているので、以前の植え付けでは砂などを配合して水はけを良くしましたが、今回は市販の培養土をそのまま使用しました。(成長期は常に湿っていても問題はないと聞いたので)

植え付けた吸芽は写真のとおりです。やはり、植え付けが10月というのが気になりますが、この状態で何とか冬越ししてもらいましょう。

なお、このあと株分けした吸芽(長女)のすぐ横のエリアから、また新しい吸芽(次女)が出てきていることが確認されましたが、確認した時点で、既に10月後半です。そして、その吸芽(次女)が出たばかりでまだまだ小さく、株分けに必要な大きさまで育っていません。

よって、その時点で株分けしても、根付かせるのは難しいと判断しましたので、この吸芽(次女)は、親株とつながったまま、屋外で冬越しさせることにしました。幹巻テープを巻くなどの最低限の冬支度はしてあげる予定ですが、この判断が吉と出るか?凶とでるか?それは、来春のお楽しみです。(次回は冬支度の内容を記事にします)

コメント