アンテナ設備のどこかが断線したことにより地デジ放送が視聴できなくなっていた実家の古民家に対して、新たな平面アンテナの屋内設置を試みましたが…屋内設置ではアンテナ受信レベルが十分に確保できないことがわかりました。そこで今回は、固定ワイヤーの一部が切れてグラグラになっていた屋根上の八木アンテナを撤去して、平面アンテナを屋根に設置し、同軸ケーブルの断線箇所を修理して地デジ放送が視聴できるよう修理しました。下記リンクにて動画も公開していますので、皆様のDIYのご参考になれば嬉しいです。

1.断線した八木アンテナを平面アンテナに!

空き家となっている実家の古民家を再び住める状態に修復すべく、古民家再生計画を遂行中です。

下記リンクの前回記事では、設備のどこかが断線して視聴できなくなっていた地上デジタル放送について、屋根上に設置された八木アンテナの使用を諦めて、ブースター内蔵平面アンテナを購入しました。

購入したブースター内蔵平面アンテナは下記です。

そして、上記アンテナを古民家の屋根裏最上部(図中①)に設置すべく、天井の一部を剥がして天井裏の梁付近(図中②)へ仮設置を行いましたが…アンテナの受信レベルが低いため、天井裏では地デジ視聴が出来ないことが判明しました。(テレビに表示されるアンテナ受信レベルとして「45以上」は欲しいところですが、表示された数値が「10~15」という散々な結果でした。)

上記の結果から推測すると、仮に屋根裏最上部(図中①)に設置したとしても、視聴に十分なアンテナ受信レベル(45以上)を確保するのはかなり難しいでしょう。

取り急ぎは、室内の窓際(上図中③=写真)に設置して、何とか地デジが視聴できる状態にはなりましたが、そのアンテナ受信レベルは38~45です。。。地デジを視聴するにはギリギリの数値になっています。

1台のテレビに接続して受信レベルがギリギリだった場合、複数のテレビに接続すると受信電波が分配されて更にレベルが下がります。よって、複数のテレビに接続した場合には、すべてのテレビが視聴できなくなってしまう可能性が高いでしょう。よって、室内の窓際(上図中③=写真)も恒久的なアンテナ設置場所としては「不適」ということですね。

以上の結果から、屋根裏最上部(上図中①)への設置含めた屋内へのアンテナ設置は早々に諦めて、屋外へのアンテナ設置に方針を切り替えた方が良さそうです。

2.平面アンテナの適切な設置位置を検討する

アンテナを天井裏の梁付近(図中②)に設置した場合の地デジ視聴がNGで、室内の窓際(図中③)に設置した場合の地デジ視聴がギリギリOKだったという状況から考えると、そこから更に受信レベルを上げるためには、アンテナを屋外に設置する以外になさそうです。(屋根裏最上部=図中①で十分な受信レベルを確保できる可能性も極めて低いです。)

そこで、前回の考察で候補に挙げたのは屋外壁面(図中④)及び、屋根上(図中⑤)です。それぞれの設置場所の可能性を考えてみましょう。

まず、屋外壁面(図中④)ですが、室内の窓際(図中③)への設置で、窓を開けてもレベルがほとんど変わらなかったことから推測すると、アンテナを少し壁の外に出したくらいでは大きな改善は見られないでしょう。状況的には恐らく、アンテナの設置高さが重要になりそうです。よって、屋外壁面(上図中④)も、恒久的なアンテナ設置箇所としては「不適」と判断しました。

続いて、屋根上(上図中⑤)についてはどうでしょうか?これまでの確認状況からすると、アンテナ受信レベル的には最大値をたたき出してくれそうですが…平面アンテナを設置するためには現状の八木アンテナ用のポールを流用する必要があります。(写真のとおり、現状ではかなり長めのポールが使用されています。)

しかしながら、現状で設置されている八木アンテナは、固定するワイヤーの一部が切れていて、強風が吹くとグラグラと揺れてしまう状態です。(上写真の黄色矢印部に切れたワイヤーが垂れています。)現状のポールを流用するなら、ワイヤーをしっかり張り直してあげる必要があります。

基本的に屋根の上のアンテナは、台風などで倒れてしまうリスクがあります。(アンテナが倒れたお宅は近所でも複数件目撃しています。)また、私はそれほど信心深い方ではないですが、明け方に屋根上でカラスが鳴くとその家の人が亡くなるなどという不吉なうわさもありますので、カラスが止まれるアンテナが屋根の上にある様が個人的に好きではありません。(東京の自宅では、既に屋根の上から八木アンテナを撤去していますが、その内容を下記リンクの過去記事にて紹介していますので、ご参考にしてみてください。)

よって、実家についても屋根の上のポールに平面アンテナを設置するのは避けたいです。

そこで目を付けたのが、写真の丸囲み部です。良く見ると、屋根の破風板?と呼ばれる部分に、以前にTV用のアンテナが固定されていたであろう筒状の金具が残っています。

屋根上の八木アンテナからの同軸ケーブルもこちらの位置を経由して室内に引き込まれているようですので、平面アンテナをここに設置すれば、現状の同軸ケーブルがそのまま流用できそうです。

屋根に設置するとメンテナンス性があまり良くなくなるのが難点ですが、今回アンテナを向けたい宇都宮中継局もこちらの方向なので、アンテナ受信的にも都合が良さそうです。

そこで今回は、上写真の丸囲み部(破風板部)に平面アンテナを設置して、そのアンテナ受信レベルを確認していきたいと思います。

ただ、確認しないといけないのは、現状のアンテナ設備がどこで断線しているか?です。撤去する八木アンテナの近傍で断線しているのであれば、撤去する部分なので問題ないのですが、室内側に引き回したケーブルが断線しているようなら、現時点での修理は困難です。(壁や天井をリフォームする時に修理する必要があります。)

よって、現時点では平面アンテナを破風板付近に設置したとしても、地デジ放送が復活できるか?はわからない状況ですが、やる前にあれこれ考えるより、やってみた方が早いです。ここはあまり深く考えずに”Let’s try!”してみましょう。(ダメだとわかってから、次の手を考える派です。)

3.屋根上の八木アンテナを撤去する

今回、新たに設置する平面アンテナの設置場所は決定しましたが、その前に固定ワイヤーの一部が切れてグラグラな状態になっている八木アンテナを屋根上から撤去していきます。

私のDIYは基本的に孤独な闘いです。作業中に屋根から落ちてけがをしても誰にも助けてもらえないので、屋根上に登るのであれば細心の注意を払う必要があります。安全帯などの購入も検討しましたが、今回は下記のものを購入して、ある程度の安全性を確保することにしました。

信頼の「力王」縫付たび ファイターです。サイズ感が想像できなかったので、足が甲高で、靴屋でエンジニアブーツを履くことが出来なかった経験を持つ私は、ちょっと作りが太めの”〆太”品を購入しました。

”〆太”の力王を履いた感じは、ふくらはぎ部分は少し緩めですが、心配していた足の甲は問題なく入りました。(むしろちょっと緩いくらいなので、通常品で良かったかも?)

足裏のグリップ感は流石のプロ仕様です。これなら滑り落ちるリスクが1/5くらいになりそうです。(私の感覚的な数値です:笑)

これで多少の安全は確保できそうですが、はしごで登る作業含めて、最新の注意を払って作業していきます。

屋根に上ったら、まずはポール含めた八木アンテナの重量を確認します。ポールがかなり長く、作業当日は風がかなり吹いていたので、体感的な重さが相当なものになることを覚悟していたのですが…なんてことはありません。八木アンテナはただの骨組みでした。(一人作業で全く問題のない重量でした。)

まずは、ブースターに接続されていた同軸ケーブルを取り外し、ワイヤーがついたままの状態で八木アンテナをポールごと寝かせていきます。(写真の作業です)

アンテナを寝かせたら、固定されているすべてのワイヤーを切断し、アンテナを撤去します。(想像していたよりもずっと簡単でしたね。)

アンテナが撤去出来たら、屋根上の同軸ケーブルを回収し、四方の屋根に固定されていたワイヤーをすべて撤去すれば、八木アンテナの撤去は完了です。(長い間お疲れさまでした。)

4.平面アンテナを破風板付近に設置する

実家の屋根は入母屋屋根という構造です。今回はその屋根の側面に位置する「破風板」と呼ばれる部分の最上部にに取り付けられた筒状の金具(写真矢印部)に平面アンテナを設置していきます。

再び屋根に上って筒状の金具を確認してみると、同軸ケーブルの引き回し方を見ても、やはり先ほど撤去した八木アンテナを取り付ける前にアナログ放送用のアンテナが取り付けられていた金具のようです。

破風板にかなりしっかり固定されていますので、このままの状態でかなりの強度が期待できそうです。

そして、よく見ると、先ほど撤去した地デジ用八木アンテナを設置した時に施工されたのでしょう。金具の部分で同軸ケーブルの延長が行われていることがわかりました。(写真の矢印部の黒テープで覆われている部分が同軸ケーブルの延長・接続部分です。)

ケーブルの断線は、ネズミにかじられるなどの害獣・害虫が原因になることもありますが、大抵はこういった接続部の耐久性が低いことにより発生することが多いです。(大抵は人為的な施工ミスです。)

今回の断線がここか?は現時点ではわかりませんが、疑わしい箇所は取り除いておきましょう。

筒状の金具に平面アンテナ付属の固定金具を取り付け、そこに平面アンテナを取り付けます。

そして、既存の同軸ケーブルを先ほどのケーブル延長時の接続部分の手前でカットします。(接続部分の手前でカットして断線が疑われる部分は使用しない構成とします。)

そして、カットした同軸ケーブルの先端から防水キャップを通して、そこにF型接栓を取り付けます。(F型接栓の取り付け方法は、下記リンクの過去記事にて詳しく図示していますので、ご参考にしてみてください。)

取り付けたF型接栓を平面アンテナ背面の出力端子に接続し、防水キャップを被せればアンテナへのケーブル接続は完了です。(防水キャップはF型接栓を取り付ける前にケーブルに通しておくのがポイントですよ。)

続いては、アンテナの向きを調整します。向きの調整方法も上記リンクの過去記事にて詳細をまとめていますので、そちらをご参考にしていただければと思いますが、まずは、対象の放送中継局がどこか?をA-PAB (tv-area.jp) にて確認します。

結果、今回、地デジ放送を受信すべきなのは「宇都宮局」からの電波です。(スカイツリーからの電波も届いているようですが、近所のお家のアンテナば全て「宇都宮局」を向いているようなので、それに従います。)

そして、スマホの”テレビアンテナ”というアプリを起動させて、アンテナ設置位置からの「宇都宮局」の方向を調べます。その方向にアンテナが向くように調整できたら、向きがズレないようしっかり固定してアンテナの設置は完了です。(追記:2025年現在、”テレビアンテナ”アプリは使用できない状況のようです。非常に便利なアプリだったのに残念です。。。)

5.設置した平面アンテナの受信状況を確認する

屋根に平面アンテナが設置出来たら、同軸ケーブルをテレビに接続させて、地デジ放送の受信状況を確認します。

果たして、既設の同軸ケーブルは断線は改善されたのか?そして、断線が改善されたとして、受信アンテナレベルはどのくらいになるでしょうか?

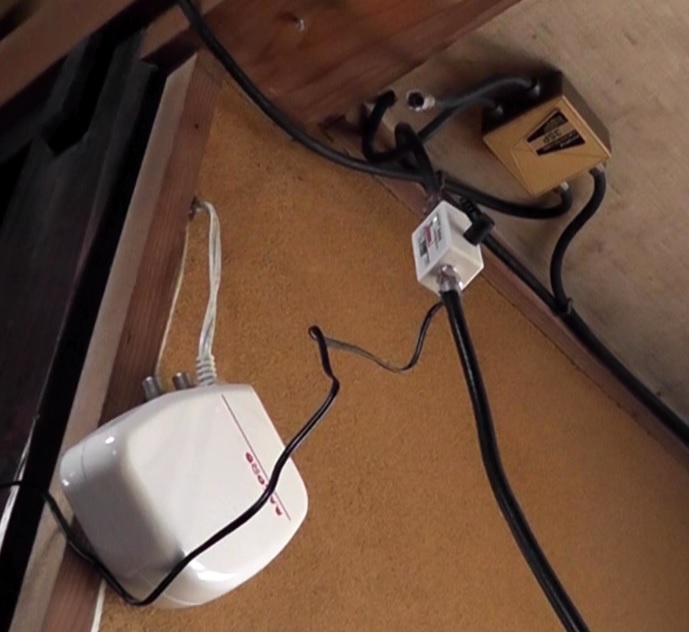

まずは、室内に引き込まれた同軸ケーブルとブースター電源を接続させます。

写真の中心付近にぶら下がっている小さな直方体部品が今回の平面アンテナ用のブースター電源です。左下にぶら下がって見えているのが今までのブースター電源ですが、最新型は随分とコンパクトになりましたね。

なお、右上に見える、色褪せて茶ばんだ部品は現状の分配器になりますが、今後、同軸ケーブルを屋内の各部屋に引き回し直す際に、4K・8K対応の分配器へ交換予定です。

更に、このブースター電源にテレビと接続した同軸ケーブルを接続すれば屋内の配線は完了です。果たして、地デジ放送は受信できるでしょうか?

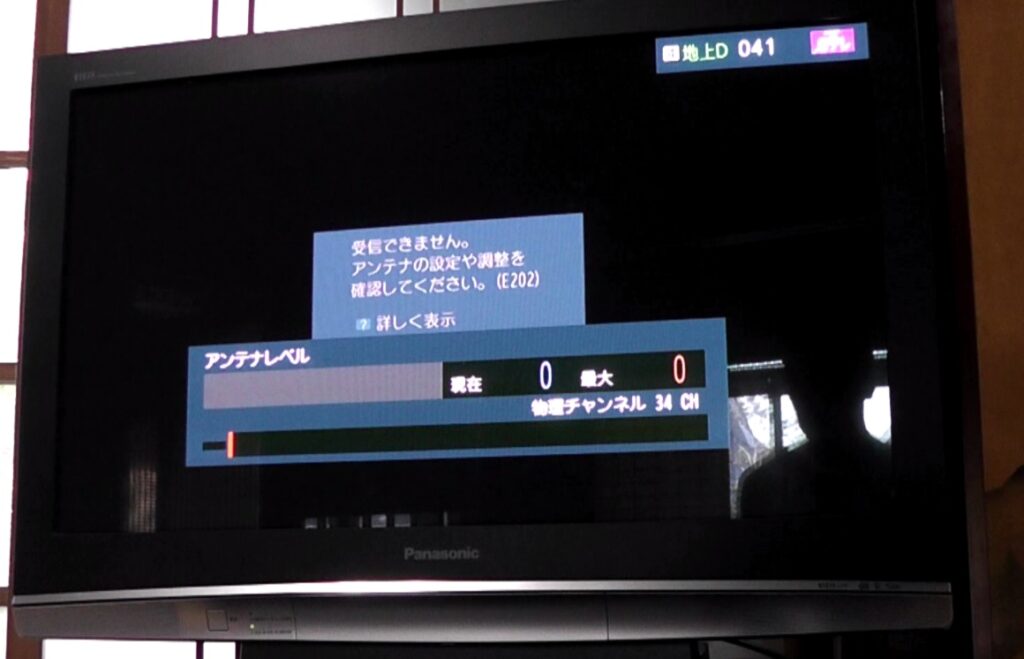

ドキドキの確認結果は写真のとおりです。残念ながら、地デジ放送を受信することはできませんでした。

アンテナ受信レベルを確認すると、どのチャンネルも「0」(ゼロ)です。

「0」(ゼロ)ということは、アンテナの設置状態(受信感度)が悪いということではなく、既存の同軸ケーブルがどこかで断線しているということですね。

悲しい結果ですが、この結果を冷静に受け止めて対策を考えましょう。

6.同軸ケーブルの断線箇所を特定する

既存の同軸ケーブルがどこかで断線していることが明確になりましたので、断線箇所を特定して修理ををしていきます。(今回のトライで何とか地デジが視れるようにしたいです。)

もし、屋内側(壁内)に引き回している同軸ケーブルが断線している場合は、現時点で手の施しようがありません(屋内への引き込み方法の変更含めた、全面的な同軸ケーブルの再配線が必要になります)が、まずは確認可能な屋外配線の状態を確認していきましょう。

既存の同軸ケーブルは、屋根上中央の八木アンテナから、屋根の頂点を西側に向けて配線されていて、今回は、そこで同軸ケーブルをカットして平面アンテナを設置しました。

そして、その平面アンテナからの同軸ケーブルの引き回しは、北西に向けて瓦屋根の頂点に沿って下方向に引き回され、北西角の軒下で室内に引き込まれています。(見難いですが写真の中央部を、手前側に向けて同軸ケーブルが引き回されています。)

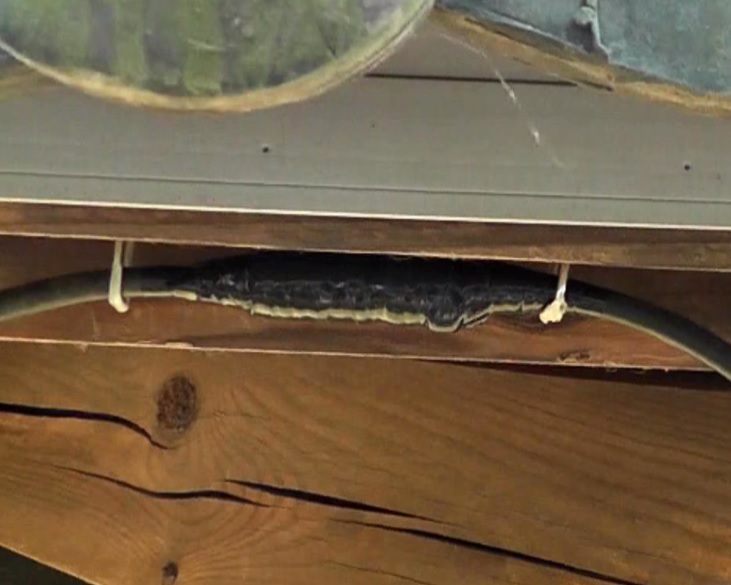

まずは、北西角の軒下で引き込まれるまでの、屋外に剥き出しになっている同軸ケーブルの状態を隈なく確認してみたところ…怪しい部分を発見しました。(っていうか、犯人確定です。)

北西角の軒下にも同軸ケーブルを延長した接続部があり、そこが腐食して完全に断線していました。。。(写真の左端は私が切断したのですが、右側は発見した時点で既にぽっきりと折れていました。)

どうしてそうなったか?はわかりませんが、ケーブルが完全に断線していたのであれば、受信した電波を室内に送り込めるはずがないですね。

既存の同軸ケーブルの断線がここだけなのであれば、ここを修理すればアンテナ設備の修復が出来そうです。まずは早急に修理してみましょう。

7.寸断された同軸ケーブルを接続する

今回は、長らく見れなくなっていた地デジ放送を視聴可能な状態に修復するために、屋外に新たな平面アンテナを設置しましたが、それだけでは地デジ放送を修復することが出来ませんでした。そこで、今一度、屋外の同軸ケーブルの状態を確認したところ、軒下で同軸ケーブルが完全に断線している箇所を発見しました。

取り急ぎは、断線した同軸ケーブルの芯線どうしを巻き付けるなどで、無理繰り接続してしまうことも可能でしょうが、今回はホームセンターで接続用の部品を購入して、確実に修理していきたいと思います。

早速、近隣のホームセンターに行って必要部品を探しましたが…「防水仕様」の中継コネクタが見つかりませんでした。(存在しないのかも?)そこで今回は、室内用の下記の中継コネクターを購入して接続していきます。(F型接栓どうしを中継する部品です。)

ただし、こちらは室内用なので、追加で防水対策をしないと、いずれ中継部分が腐食してしまいます。そこで、下記の自己融着テープを中継コネクターに巻いていくことにしました。

まずは、接続する同軸ケーブルにF型接栓を取り付け、そのF型接栓どうしを中継コネクターで接続させます。(写真の状態です。)

そこに自己融着テープをしっかり巻きつけて防水処理していきます。

この自己融着テープは密着した部分が次第に融着して同化していくことで中身を密閉するというものです。自己融着テープにテンションを掛けながら、隙間が出来ないようにしっかり巻き付けていきます。

また、この融着テープは紫外線で劣化してしまうので、屋外で自己融着テープを使用する場合は、その表面をビニルテープなどでしっかり覆う必要があります。今回は、外観的に目立たない黒のビニルテープを購入して巻き付けました。

更に、この自己融着テープにどれほどの防水性が期待できるか?わからなかったので、今回は施工した接続部が、雨風、そして紫外線に出来るだけさらされないよう、絶縁ステップルで軒下にしっかり固定しておきました。(写真のとおりです。)

また、屋外にケーブルを引き回すときに重要なのは、ケーブルを伝った水がどう流れ落ちていくか?しっかりイメージしておくことです。ケーブルを伝って垂れてくる雨が接続部側に流れていかないよう、接続部の両側が下がるように固定しておきました。

さて、これで断線していた同軸ケーブルの修理が完了しました。果たしてこれでテレビが見れるようになるのでしょうか?(これで視れなければ修理は次回に持ち越しですね。)

8.地デジ放送のアンテナ受信レベルを確認する

同軸ケーブルの屋外で断線していた部分を修理しました。その他に、屋内(壁内)で断線している箇所があればお手上げですが…果たして、地デジ放送は視聴できるようになったのでしょうか?

室内に戻ると…地デジ放送がしっかり視れるようになっていました。(はなかっぱくんが放送されていました。)やはり、地デジが視聴できなくなっていたのは、軒下の同軸ケーブル断線が原因だったようですね。(折れていたら視れないのは当たり前です。)

地デジが視聴できるようになったことは確認できましたが、アンテナ受信レベルはどの程度改善出来たでしょうか?レベル的には、最低でも45は確保する必要があります。

テレビのサブメニューで調べた、各チャンネルのアンテナ受信レベルは下記のとおりです。

| チャンネル | 放送局 | アンテナレベル |

| 1CH | NHK総合 | 57~65 |

| 2CH | NHK教育 | 59~60 |

| 4CH | 日本テレビ | 61~62 |

| 5CH | テレビ朝日 | 55~58 |

| 6CH | TBS | 55~57 |

| 7CH | テレビ東京 | 51~54 |

| 8CH | フジテレビ | 53~58 |

全チャンネルで目標の「45」を軽くクリアすることが出来ました。複数のテレビをつないだ時にどうなるか?はわかりませんが、取り急ぎは「地デジ放送復活!」を宣言して差し支えないでしょう。

ただ、現状の同軸ケーブルの屋内への引き込み方法がすこぶる気に入らない。。。なんと、外壁の真ん中部分に穴を開けて屋内に向けて引き込まれていました。

今後、外壁を直していく際にでも、修正していきたいと思いますが、やはりケーブルは軒下などの目立たない部分から引き込んでいくべきでしょう。(なんであんな箇所から引き込んでいるのか?私には到底理解が出来ないです)

いずれにしても、これで地デジ放送がいつでも視聴できる状態に完全修復できました。これで寂しい一人作業が少しは賑やかになりそうですね。

最後に、軒下で断線していた同軸ケーブル接続部分を分解して確認してみました。

状態としては、中の銅線どうしをグルグル捻じって接続してその周りにビニールテープを巻いて、その外側にアースとなるメッシュ部分が巻き付けられているという構成でした。(写真はビニールテープを除去して銅線だけにした状態です。)

っていうか、メッシュがビニールテープの外側に剥き出しになっていましたが、それが昔は当たり前の施工だったのでしょうか??(当然ながらメッシュは腐食が進んでボロボロでした。)

また、断線していた(折れていた)部分は上写真の左端の部分です。(右側は私が切断しましたが、左側は、見つけた時点でぽっきり折れていました。)恐らくは、この接続をする際にコードの被覆を損傷させてしまい、そこから長い年月をかけて雨水が侵入して完全に腐食した状態で折れたのでしょう。っていうか、この施工をした業者はどこの業者なんだろう?プロならプライドを持ってしっかり施工して欲しいものですね。

コメント