前回記事【DIY】屋根裏点検口の追加設置 -屋根裏収納からの出入り口では、屋根裏収納の壁に穴を開けて、屋根裏へのアクセス性が向上する新たな点検口を作成しました。今回は、その点検口から、屋根裏の熱気や冷気がダイレクトに部屋に侵入して来ないよう、断熱性のある扉をDIYして対策していきます。下記リンクにて動画も公開しておりますので、皆様のDIYのご参考になれば嬉しいです。 【DIY】屋根裏点検口の追加設置 -断熱性を考慮した扉の作成

1.屋根裏点検口の扉形状を設計する

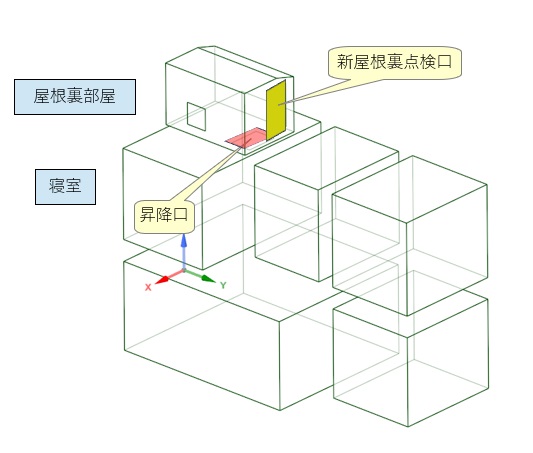

前回記事【DIY】屋根裏点検口の追加設置 -屋根裏収納からの出入り口では、屋根裏収納の壁(下図参照)に穴を開けて、屋根裏へのアクセス性が向上する新たな点検口を作成しました。しかしながら、現状では点検口を開けただけの状態なので、屋根裏の熱気や冷気がダイレクトに屋根裏収納に侵入して来てしまう状態です。

そこで今回は、新たに作った屋根裏点検口に断熱性のある扉を設置して、屋根裏からの熱気や冷気が屋根裏収納に侵入して来ないよう対策していきます。

まずは扉作成に当たり、扉の設計要件を整理します。

扉が開く方向については、扉が屋根裏収納側に開くと、昇降口に向けて開くことになるので危険です。(図の通り、点検口のすぐ手前に寝室からの昇降口があります。)よって、扉は、屋根裏収納側から見て、屋根裏側に「押す」方向(奥側)に開く仕様で作成していきます。

蝶番は、屋根裏側の柱の位置などを考慮し、屋根裏収納から見て扉の左側に取り付け、右側が開く構造にしていきます。

また、扉の枠は適当なサイズの角材で作成しますが、扉の平面部には表・裏2枚のべニア板を使用し、べニア板の間に断熱材を挟み込むことで、扉表面からの熱気や冷気が屋根裏収納側に伝わりにくくする構造とします。(べニア1枚だけでは断熱できないと判断しました)

取手は適当なものを探して扉の表裏に取り付け、閉じたときの扉の固定はマグネットキャッチを使用します。(マグネットキャッチには扉が逆側(屋根裏収納側)に開くことを防止するストッパー(戸当り)にもなります。)

以上で、扉の大体の設計は整理できました。細かい部分は扉を作りながら、ホームセンターで適当な部材を探して考えていきます。

2.屋根裏点検口の扉材料の加工

それでは、屋根裏点検口の扉を作成していきます。

まずは、扉の枠となる材料をカットします。扉などのDIYでは、縦の材料どうし、及び横の材料どうしが均一の長さになっていて、切り口が平らになっていないと、完成した状態で歪みが生じてしまいます。

よって、下記ようなの電動丸ノコを使用して、正確にカットすることが重要になります。(同じ長さにしたい材料をクランプで揃えて同時にカットすると良いです)

私が使用している上記のHiKoki製の電動丸ノコは、比較的安価ですが、フレームがアルミ製で変形しにくいので、長い期間、正確に使用できると思います。ただし、回転系の工具は使うと超便利ですが危険を伴います。安全には十分注意して作業してください。(【DIY用 電動工具/その他工具】で私が使用している工具を簡単にレビューしていますので、ご参考にしてみてください。)

枠の長さは、扉が外枠に対して全周5mmずつ隙間が出来る寸法でカットしました。(完成した状態で発生する隙間は、スポンジ材で埋めていく前提です。)

なお、電動丸ノコが準備出来ない場合は、材料を購入するホームセンターで、材料を有料でカットしてくれるサービスがありますし、丸ノコなどの電動工具を無料で貸し出ししてくれるコーナーもありますので、それらを利用するとよいです。

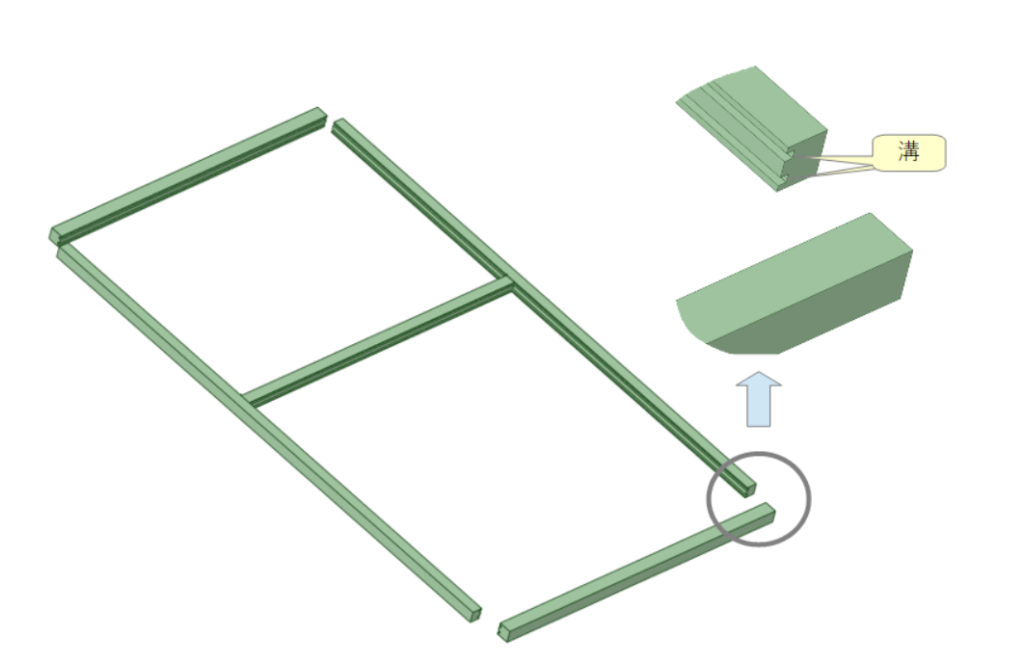

材料がカット出来たら、べニア板を嵌めるための溝を加工していきます。(カラーボックスを組み立てるときに背面のべニア板を嵌める溝と同じようなものですね。)

今回は2mm厚のべニアを購入したので、多少の遊びを持たせた3mm幅の溝を、深さ5mmで各材料面に2本ずつ加工していきます。(作成する溝の形状は図を参考にしてください)

なお、溝は外枠になる4本の材料には内側のみに2本、真ん中の材料には上下両面に2本ずつ(計4本)加工します。

また、この溝加工ができることで、DIY出来る領域がかなり広がると思いますが、加工には専用の電動工具が必要です。(昔の職人さんはノミなどで加工したのでしょうが、かなりの技術が必要なので。)溝を加工するために必要な工具は電動トリマーです。こちらも、今現在使用しているものを下記に紹介しておきますが、コスパ的にもかなりおすすめできる商品です。

なお、トリマ本体に付属するビットはΦ6mm1本のみなので、今回必要なΦ3mmビットは下記のものを別途購入しました。

ビットの品質は加工性を左右します。安物買いの銭失いにならないように、ある程度品質が良いものを購入した方がいいと思います。(低価格のセット品はあまりお勧めしません)

また、トリマーによって取り付けられるビットの軸径が異なりますので注意が必要です。例えば、私のMTR-42に取り付けできる標準の軸径は6mmです。6.35mm径のビットを取り付ける際にはコレットチャックと呼ばれる別部品を準備する必要があります。(私はコレットチャックを購入済ですが、まだ使用したことがありませんww)

次にべニア板を加工していきます。枠材に深さ5mmの溝を加工しましたので、べニア板は枠材を組んだ時の枠の内寸(ピッチ)に対し、5mm以上大きく、かつ10mm未満となる大きさで加工する必要があります。今回は、枠の内寸に対し8mm大きい寸法でべニアをカットしました。(枠の溝にべニアが嵌る量は全周4mmの設定です)

切り口は溝内に隠れてしまうので仕上がりを気にする必要はありませんが、すべての端面が溝内に隠れるよう、下記の丸ノコガイドなどを使って真っすぐ加工します。

以上で、材料の加工は完了です。

3.屋根裏点検口の扉を組み立てる

材料がすべて加工出来たら、扉の枠になる部分を組み立てていきます。

まずは、縦枠(長い材料)と真ん中の横枠(上下面に溝加工)を固定し、H形に組み立てます。組み付ける材料の垂直度を出すには下記のコーナークランプなどを使用して仮固定するとよいです。(ヒロミさんの八王子リフォームを見て即買いしました)

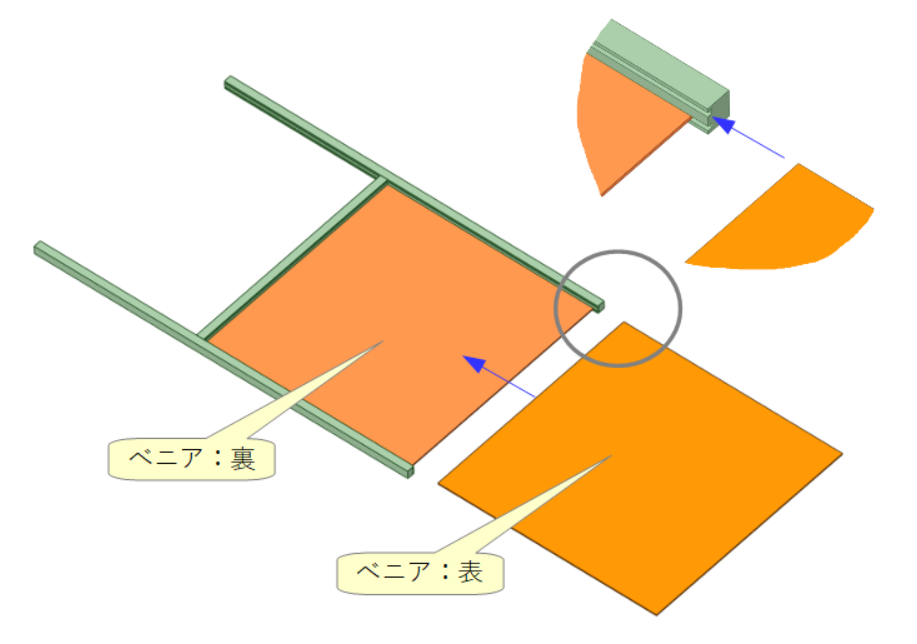

枠がH型に組めたら、枠の溝に表裏2枚のベニヤ板を嵌めていきます。(図のように、H型に組んだ枠の上下からべニア板を嵌め込んでいきます)

また、この時に表裏2枚のべニア板の間には、ガラスウールなどの断熱材を挟み込みます。べニアの間に断熱材がたくさん入っていた方が断熱性は高くなると思いますが、入れすぎるとべニア板にテンションがかかって膨らんでしまうので、ほどほどの量で調整しました。

ガラスウールがうまく挟み込めたら、扉の上下となる2本の枠を固定して(嵌めたべニアに蓋をして)扉の基本形状は完成です。

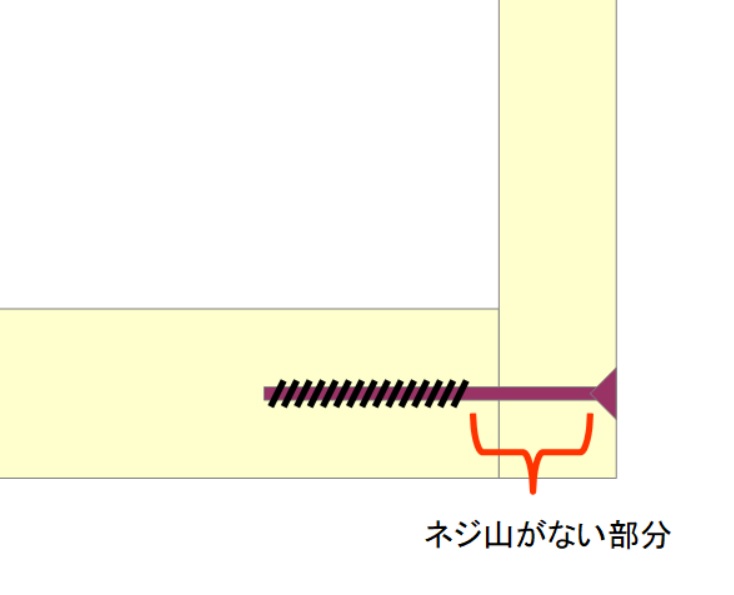

なお、木枠どうしの固定にはコーススレッドと呼ばれる部分的にネジ山がないネジを使用するとよいです。

コーススレッドは、図のように奥の材料にのみネジ山がかかることで、ネジを締め付けた時に、材料どうしをより密着させることが出来ます。コーナークランプで仮固定する際に材料どうしをしっかり密着させることが出来れば、通常のネジで問題はないかもしれませんが、コーススレッドを使用した方がベターですね。

扉の基本形状が出来たら、扉の開閉時に手をかける取手を取り付けます。ホームセンターで下写真のような取手(おそらく引き出し用の取手)を2個購入し、表・裏に取り付けました。

今回は屋根裏収納側から見て、扉の左側に蝶番を設置し、右側が開閉する構造としますので、取手は屋根裏収納側から見て右側に取り付けます。

取っ手は両側に取り付けておかないと、屋根裏に入って扉が開かなくなったりする可能性があるので注意です。(父さんは永遠に屋根裏に…なんてことにならないように…ww)

以上で扉の組み立ては完了です。

4.屋根裏点検口に作成した扉を取り付ける

扉が完成したら、点検口に取り付けていきます。

まず、扉左側側面に蝶番と厚みと同程度の低くなる面をノミで加工し、蝶番の片側を取り付けます。そして、蝶番の反対側を点検口の枠に取り付け、扉を固定します。

なお、本来は扉側、枠側の両方を一段低く削って蝶番を取り付けるのですが、今回は外枠と扉にクリアランスを設けているので、枠側の段差加工は省略しました。

また、扉を固定する際は、扉が水平に開閉するよう、水平器などを使用してしっかり水平を確保して固定する必要があります。(今回はべニア板の扉なので軽量ですが、扉に重さがあると水平に取り付けるのが非常に難しくなりますので注意してください。)

続いて、閉じた時に扉を固定するマグネットキャッチを取り付けます。

今回は、屋根裏収納から見て右側が開閉する扉としたので、扉の右上側の枠側にマグネット部を、扉側に金属プレートを取り付けました(写真参照)

最後に、設定的にクリアランスを設けた枠と扉との隙間(5mm想定)にスポンジ材を両面テープで貼り付けていきます。

扉の開閉に支障のない範囲でスポンジ材貼り付けたところ、貼り付け前に隙間から入って来ていた冷気(熱気)は入ってこなくなりました。扉を開閉する感触は少し重くなりますが、対策としては問題なさそうです。(この辺は、完成状態で調整するしかないです)

点検口の扉の断熱対策が完璧になったら、ついでに屋根裏収納への昇降口の扉にも断熱対策しておきます。扉の隙間に先ほどと同様のスポンジ材を取り付けて冷気(熱気)侵入を防止しました。(写真参照)

しかしながら、昇降口側の扉は厚みがあるので、開閉時にスポンジ材がその厚み分だけ擦られます。両面テープで貼り付けるだけだと、スポンジが剥がれてしまうので、スポンジの何か所かに小さな釘を打ってしっかり固定ました。(これで、屋根裏からの断熱対策は完璧ですね)

・屋根裏点検口に扉を付けた感想

今回の施工で出入り口となる扉が完成し、屋根裏スペースへの侵入経路が整備出来ました。今後は屋根裏を活用するための足場や照明を施工して、配線工事などのDIYが容易に施工できるよう整備していきます。(施工のアイデアは尽きないので、時間がいくらあっても足りないですね。)

また、施工後しばらくして、しっかり閉めたはずの屋根裏への扉がいつの間にか開いているという事象が何度か発生しました。

屋根裏って、普段は誰も入らない薄暗い空間なので…邪悪なものが侵入出来る扉を作ってしまった??などというくだらない不安が頭をよぎりましたが。。。原因はすぐにわかりました。

昇降口の扉を勢いよく閉めることで、屋根裏収納の空気が一気に圧縮されて屋根裏点検口の扉が開いたようでした。ww(昇降口をゆっくり閉めれば、扉が開かないことを確認。)今後は昇降口を閉める際に注意が必要ですが、隙間がなく施工ができたということで良しとしましょう♪

コメント