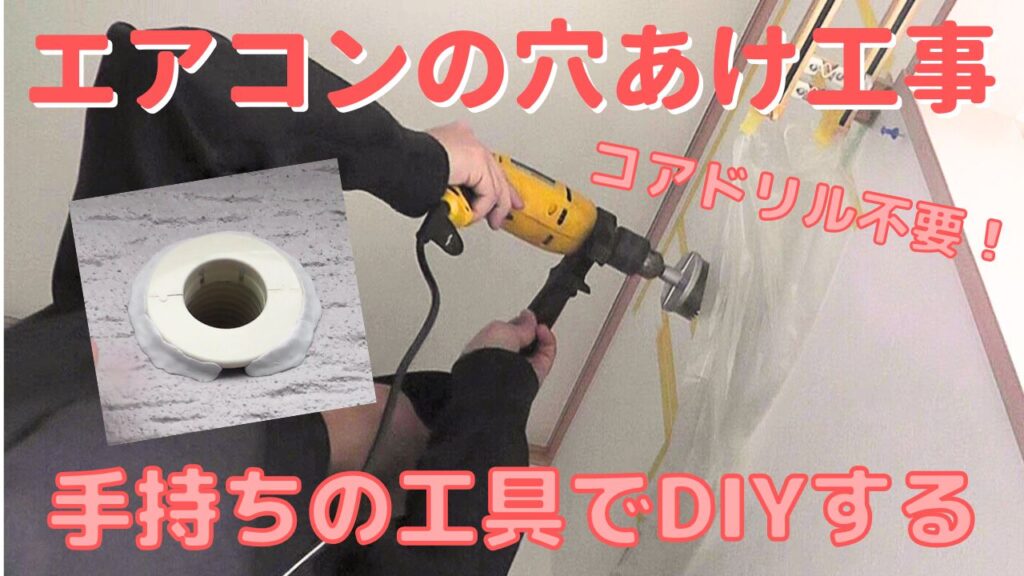

この春から中3(受験生)になる娘の部屋にエアコンを設置することになりましたが、最近のエアコン「標準設置工事」には壁面の「穴あけ工事」が含まれていないことがわかりました。(別料金での対応になります。)そこで今回は、新設するエアコンの穴あけ工事を、手持ちの工具でDIY施工してみました。施工の中で私が犯してしまった失敗も含めて、手持ちの工具で穴あけ工事を施工するコツなどをまとめています。下記リンクにて動画も公開していますので、合わせてご参考にしてみてください

1.新設するエアコンの標準設置工事の内容

娘が春から中3になりますが、娘部屋にはエアコンがありません。現在は日々のお勉強をリビングで行っているので、部屋のエアコンは不要でしたが、受験生になるこの春からは、自分の部屋でもっと集中して勉強してもらいたいです。(自分の部屋で勉強することで、集中が出来なくなる子もいそうですが、その辺は娘を信じましょうw)

そこで今回は、娘の部屋にエアコンを新たに設置するにあたり、必要な工事の内容を整理して対応を検討していきます。

まず、エアコンを設置するために必要な工事は「エアコン設置工事」ですが、下記の記事でリビングのエアコンをDIYで取り外した際にも検討したとおり、エアコンの設置には真空引きなどの特殊作業が必要です。よって、この基本作業となる「エアコン設置工事」は専門の業者さんにお願いしたいと思います。

なお、業者さんに取り付けしてもらった場合の、一般的な「標準設置工事」の施工条件は下記のとおりです。

- エアコン専用コンセントが既にあること

- 壁面に配管用の穴が既に開いていること

- 接続する配管パイプが4m以内であること

- 室外機は地面、もしくはベランダ設置であること

残念ながら、最近の「標準設置工事」には「専用コンセントの設置工事」(電源の単相200V化含む)や、壁面の「配管用の穴あけ工事」などは、含まれていないようです。

今回エアコンを新たに設置する娘の部屋には、エアコン専用のコンセントはありますが、配管用の穴がありません。「標準設置工事」以外に「配管用の穴あけ工事」を施工する必要がありますので、今回はその対応について考えていきます。

っていうか、昔は、店頭でのエアコン価格に「標準設置工事」が含まれていましたし、「配管用の穴あけ工事」も「標準設置工事」の中に含まれていましたが…世知辛い世の中になってしまいましたね。。。

2.配管用の穴あけ工事とアスベスト(石綿)対策

娘の部屋にエアコンを新設するためには、エアコンの「標準設置工事」以外に、壁面への「穴あけ工事」を施工する必要があることがわかりましたが、その工事を設置業者に依頼した場合、追加でどのくらいの費用が掛かるのでしょうか?

早速インターネットで各社の対応を調べみましたが…最近では「穴あけ工事」の価格を明確に記載しているショップが少なくなっているようです。(記載内容が「別途見積もり」となっているショップが多かったです。)

「穴あけ工事」が別途見積もりになっている理由には、古い住宅の断熱材として用いられ、その後、人体に有害であることが判明した「アスベスト」(石綿)が深く関係しています。

実は2023年10月に法改正がなされて、エアコン工事含めた家の解体・改修工事における「石綿含有建材の事前調査」が義務化されました。義務化の対象となるのは2006年8月31日以前に着工した住宅です。

よって、2006年8月31日以前に着工した住宅では、家の図面などを色々と確認する「石綿含有建材調査」を実施し、アスベストの含有が判明した場合は、「石綿対策工事」にて穴あけを実施する必要があります。

対して、2006年9月1日以降に着工した住宅に対しては、石綿含有建材の使用自体が禁止されているので、着工日だけ確認できれば、事前検査含めた対応が不要となります。

さて、その辺を踏まえて、我が家の着工日はいつだったのでしょうか?購入時の資料を改めて確認してみると、各書類の発行日(承認日?)は下記のとおりでした。

- 確認済証-2006年6月13日

- 検査済証-2006年10月17日

「着工日」が明記されている書類を見つけることは出来ませんでしたが…一般的に、確認済証が発行されれば、地盤工事含めた「着工」が可能になるようです。これは絶妙に微妙なタイミングですねww

なお、アスベストが含まれることが分かった場合に必要となる検査・工事費用(例)は下記です。(価格は税込み)

- 石綿含有建材調査:¥3,300

- 石綿対策工事:¥13,200

- 穴あけ工事:¥2,200~4,400程度

家の着工が2006年9月1日以降だった場合は¥5,000以下程度の追加費用だけで済みますが、着工が2006年8月31日以前だった場合は、最大で¥20,000を超える追加費用が掛かることになります。これは無視できない差額ですね。

なお、我が家の外壁を構成しているであろう「窯業系サイディング」に関しては、石綿含有の材料の製造が、2004年に終了しているようです。2006年に建てられた我が家に、石綿含有品の材料が使用されている可能性は低いでしょう。(写真は天井材に塗布されたアスベストです)

また、我が家には既に3台のエアコンがありますが、その際は石綿などは気にせずに工事していました。今更そんなことを気にしても仕方がないような気もします。

その辺りを踏まえて、今回の娘部屋のエアコン設置に関しては、DIYで穴あけ工事を実施していくことにしました。(着工日の認識で業者さんと揉めたりするのも面倒なので。)よって、今回必要な工事費用(追加分)は¥0(工具・部品費用別)となります。

3.エアコンの穴あけ工事に必要な工具

娘部屋のエアコン設置に関しては、「標準設置工事」を業者に依頼して、「穴あけ工事」はDIYで実施することにしました。早速、エアコンの「穴あけ工事」に必要な工具を準備していきます。

まず、標準的なエアコンの配管を通すためには、壁面にΦ65mmの穴をあける必要があります。その穴あけに使用する専用工具は下記のようなものです。

サイディング外壁用のコアドリルですね。こちらを電動ドリルに装着して(下写真のように)室内側から外壁まで穴をあけていくのですが…DIYで極たまにしか使用しない部品としてはちょっと高価すぎますね。。。

なお、エアコン配管用の穴に必要な要件は下記のとおりです。

- 室内側、外壁側に同じ径(Φ65mm)の穴が開いていること

- 室内側、外壁側の2つの穴が直線上にあること

上記の要件を、コアドリルを使用せずに実現しようとした場合、まず同じ径の穴は、室内側、外壁側ぞれぞれから穴あけをすることで実現できそうです。

そこで今回は、室内壁・外壁それぞれを、以前に購入した下記のホールソーを使用して穴をあけていくことにしました。木工用なので本来であれば外壁には使用できませんが、木工でもほとんど使用していないので、こちらを無理矢理使用しちゃいましょうw

また、2つの穴を直線状に配置するためには、それぞれの穴の中心位置を直線上に配置出来ればよいです。

そこで今回準備したのは下記のロングドリルビットです。

有効ドリル長さが200mm程ありますので、このドリルビットで室内側から外壁までスルーした穴をあけることで、両側の穴の”中心位置”を直線上に配置していきます。

よって、今回、専用のコアドリルの代わりに準備した工具は「ホールソー」と「ロングドリルビット」の2つとなりました。

4.エアコンの穴あけ工事に必要な部品

続いて、エアコンの穴あけ工事に必要な部品を準備していきます。

我が家に設置済みの3台のエアコンは、壁面に穴があけられた状態でエアコンの配管がただ通されているだけでしたが、その状態では、壁内と室内の空気がつながってしまいます。(改めて考えれば、設置業者の手抜き工事じゃないでしょうか?)

そこで、下記の記事にてリビングの古いエアコンをDIYで撤去した際には、穴に「スリーブ」と「キャップ」を追加して、壁内の空気が室内とつながらないよう対策しました。

追加したスリーブとキャップは下記のようなものです。

しかしながら、エアコンの配管を通す穴は、室内機の熱交換器で結露したドレン水を排水するために、室外に向けて勾配が取られています。

勾配がついた穴にツバ付きの貫通スリーブを取り付けてみると…スリーブの先端が壁面から浮いてしまいます。(写真の下の部分が壁から浮いていますね)

リビングのエアコンは、修正する時間もなかったので、そのままの状態でエアコンを取り付けてもらいましたが…細かいところまで配慮できるDIY施工としては、納得がいかない仕上がりですね。

そこで、改めてラインナップされている部品を調べてみると、その辺を解決する下記のようなスリーブが存在することが分かりました。

穴の角度に合わせてスリーブの角度が変えられる自在スリーブです。こちらを使用すれば、室内側のつばの部分が浮かなくなるはずです。

であれば、今回はこちらを使用すべく、近所に出来たコーナンProに行ってみましたが…プロショップであるコーナンプロにも自在スリーブは置かれていませんでした。

そこで今回は、下記の貫通スリーブ(つば無し)とウォールキャップを購入して、穴に合わせて加工して対応することにしました。

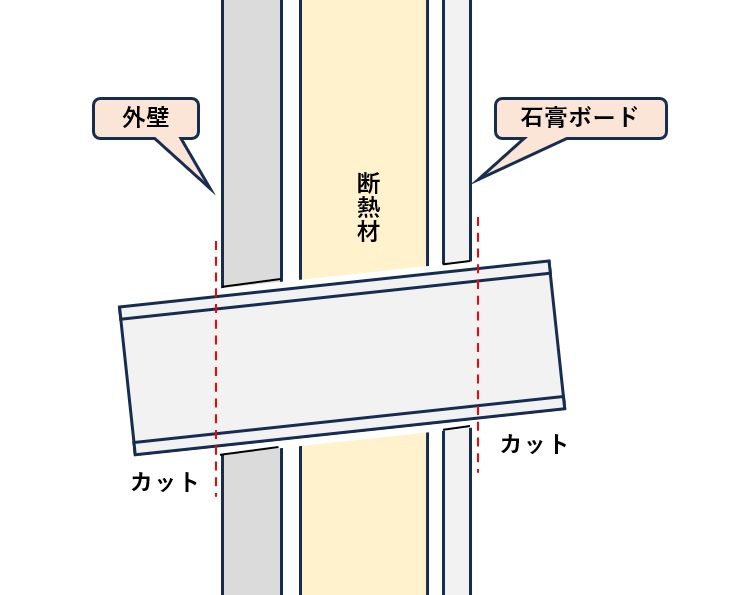

具体的な加工内容は、穴に対して貫通スリーブを挿入して、その両端を図のように壁の面に合わせてカットし、その先端にウォールキャップを装着するという方法です。この方法であれば、ウォールキャップの先端が壁面から浮かなくなるはずです。

ということで、今回の「穴あけ工事」で準備した部品は「貫通スリーブ」(ツバなし)と「ウォールキャップ」2個です。(ウォールキャップは室内側と外壁側の両側に取り付けていきます。)

その他に、加工用の副資材として、シーリング用の「シリコンシーラント」と「すきまパテ」を準備しました。(この辺は手持ちの材料です。)

5.エアコン用の穴あけが可能な場所

施工用の工具と部品が準備出来たら、穴あけ工事を実施していきます。

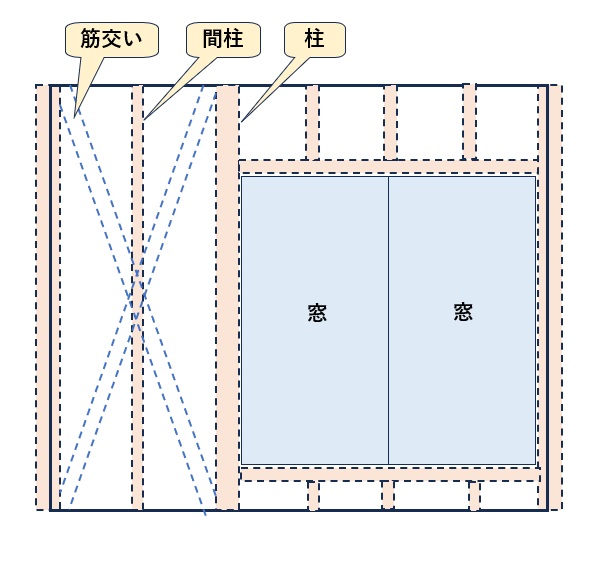

まずは、壁内に配置されている柱の位置を確認していきます。壁内には、家を形成するために必要な「柱」と、内壁材を固定するために配置された「間柱」、そして、家が地震などで横揺れした際に揺れを抑えるための「筋交い」などが配置されています。

図は一般的な掃き出し窓がある壁面の柱配置図になりますが、910mmピッチで「柱」が配置されていて、その間に等間隔で「間柱」が配置されています。(図では柱の1/2ピッチで間柱が配置されています。)

そして、柱と柱を斜めに支える形で「筋交い」が入れられているというのが基本構成です。

なお、筋交いは全ての柱の間に入れられているわけではなく、構造的に必要な場所に入れられていますので、場所によっては、筋交いが全くなかったり、クロスに2本入っていたりもします。(図は2本クロスに入ったものになります)

また、この内の「間柱」は家の強度に寄与しないので切り欠いたりしても大丈夫ですが、「柱」や「筋交い」は家の強度に関わる構造材であるため切り欠くことが出来ません。

なので、エアコン配管用の穴をあけていく場所は、「柱」と「筋交い」を避けた位置というのが必須条件になります。

間柱は切り欠いても大丈夫ではありますが…まあ、切り欠かないに越したことはありませんので、現実的な対応としては、間柱位置も避けて穴をあけるのがベターでしょう。

ということで、エアコン配管用の穴をあける位置は、「柱」「筋交い」そして「間柱」避けた位置、ということになります。

6.エアコン配管用の穴位置の決定

エアコン配管用の穴をあけることが出来る箇所の条件が把握出来たら、実際に開ける穴の位置を決めていきます。

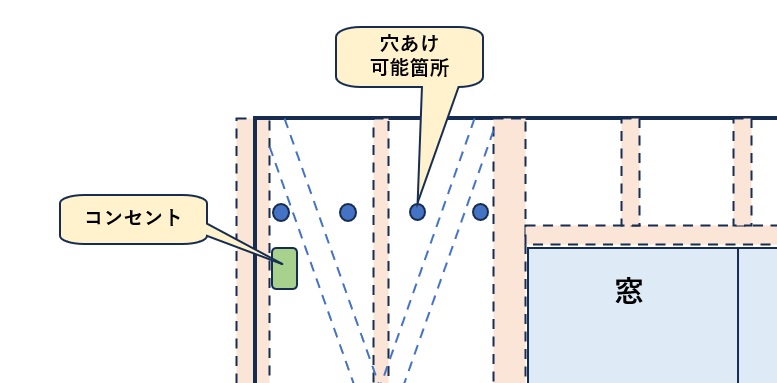

まず、柱に対して間柱が1/2ピッチで入っている前提で考えると、今回エアコンを取り付ける壁面の穴あけ可能箇所は図の4か所となります。

この図をベースに、壁裏センサーや下地キャッチなどを使用して、「柱」や「間柱」、「筋交い」などの位置を確認していきます。

確認の結果、「柱」や「間柱」の位置は、事前に想定していたとおりでした。(間柱は柱の1/2ピッチで配置されていました。)

しかしながら、一番注意が必要な「筋交い」の位置が分かりません。この箇所には筋交いが全くない可能性もありますが、わからないのであれば、クロスに2本入っている前提で考えていきます。

また、今回購入を検討しているエアコンは下記のとおりです。

2022年モデルの白くまくん”RAS-F22RM”です。古い機種なので、かなりお手頃な価格で販売されていました。(市場になぜこんなたくさんの在庫があるのか?が分からないですが…)

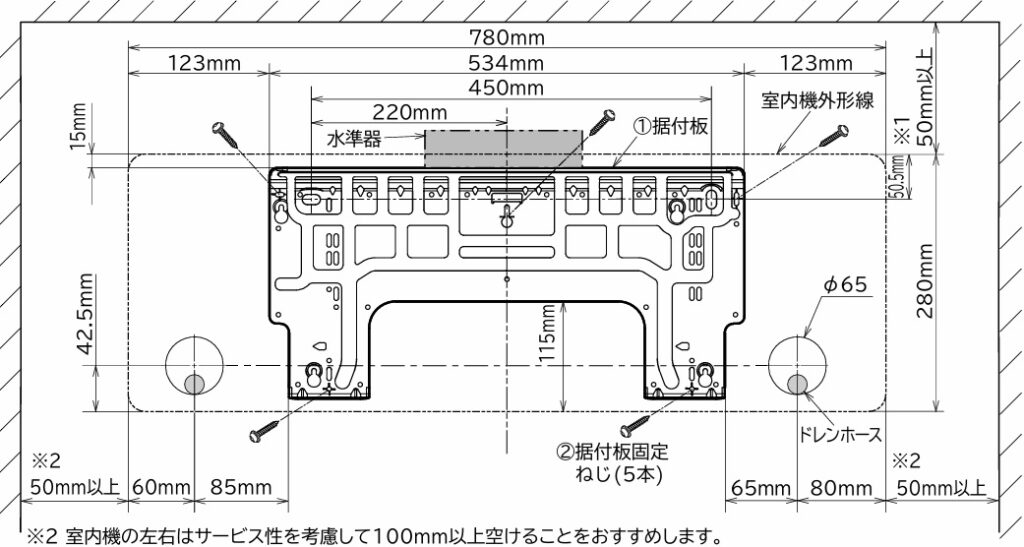

インターネットで据え付け説明書を入手し、本体取り付け位置に対する配管用の穴位置(指示)を確認した結果は下記のとおりです。

上図と柱位置の確認結果を元に、エアコンの設置位置と、穴あけする位置を決めていきます。

まず、エアコン本体の上側は50mm以上、左右に関しては出来れば100mm以上の空間を開けて取り付けるよう書かれています。今回エアコンを取り付ける壁面のスペースを考えると、本体の右下に穴をあけて配管を出す配置はかなり厳しい状況です。(右下配管だと本体左側と壁の空間が確保できません)

よって、今回は本体の左下に穴をあけて配管する前提で考えていきます。(エアコン取付工事は右下穴の方が簡単ですが、そこは設置業者さんに頑張ってもらいましょう)

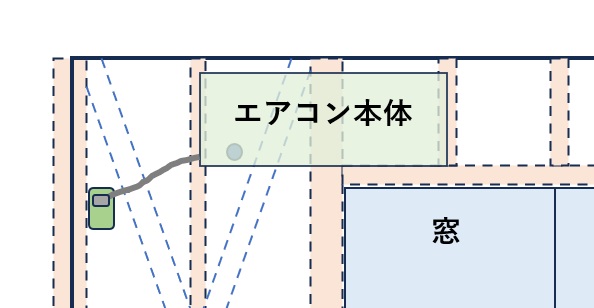

そして、色々と検討した結果、最終的には図のような感じで、間柱の右側、想定される筋交いの左側に配管用の穴をあけて、エアコン本体が半分くらい窓の上に掛かる感じでエアコン本体を取り付けることにしました。

エアコンが部屋の隅にあるよりは、出来るだけ真ん中にあった方が冷暖房の効率も良くなると思いますので、この配置を前提に穴あけ工事を施工していきます。

7.エアコンの穴あけ工事を施工する

エアコンの取り付け位置、および、配管用の穴あけ位置が決まったら、寸法を測定して穴をあけていきます。

まずは、柱や間柱位置、そして想定される筋交いの位置、更にエアコン本体取り付け位置を決めて、穴位置をマーキングしていきます。

上写真のように、各位置をマスキングテープで明確にし、筋交いの位置は壁面の上下で糸を張って、想定される配置軌道が分かるようにして、開ける穴の位置を明確にしました。

穴の位置を明確に出来たら、電動ドリルにロングドリルビットを取り付けて、室内側から外に向けてドリルを入れていきます。

なお、ドリルであける穴には、室外側に向けて勾配を付けておく必要がありますので、角度の目安となるスコヤなどを壁面に固定して加工しました。

外壁側まで穴があいたら、ドリルのビットをそのまま残して、あけた穴の位置や勾配などを確認していきます。

確認した結果は写真のとおりです。いい感じの勾配を付けて穴をあけることが出来ました。(手前が角度を付けたスコヤ。奥が壁に挿さったままにしたドリルビットです。)

ドリルで壁面に穴をあけたら、そこを穴の中心にして室内側、外壁側からΦ65mmの穴をあけていきます。

室内側は壁面が石膏ボードなので、穴あけは簡単です。ただし、壁内に電源ケーブルなどが隠れている場合があるので、石膏ボードだけに穴があいたところで、それ以上深く刃を入れるのはやめておきます。

室内側にΦ65mmの穴があいたら、今度は外壁側から同じようにΦ65mmの穴をあけていきます。

しかしながら、ここで私の事前確認が不十分だったことが明確になりました。今回使用したホールソーは、刃の長さが20mmですが、ホールソーを目一杯外壁に食い込ませても、外壁材が抜けません。通常のサイディング材の厚みは14mm~18mmのはずなので、刃の長さが20mmあれば十分なはずでしたが…

仕方がないので、ホールソーだけで穴をあけるのは諦め、ホールソーで切り込みを入れた穴の外周部分に、細めのドリルを繰り返し入れて外周すべてを貫通させました。想定外の事態で余計な手間がかかってしまいましたが、とりあえず、穴があいてくれてよかったです。。。

写真の真ん中が今回穴をあけて取り出した外壁材になりますが、厚みが30mm以上あります。長い間、外壁はサイディング材だと思い込んでいましたが、実はサイディング材ではなかったのかもしれませんね。(右側は同様に取り出した石膏ボードです)

サイディングとは別材料の”ACLパネル”(軽量気泡コンクリート)の薄型仕様の厚みが37mmとのことなので…ひょっとすると我が家の外壁はACLパネルだったのかも??(詳しい方がいれば教えてください)

まあ、いずれにしても、結論としては、外壁に穴をあけるホールソーは出来るだけ刃が長いものを使用した方が良さそうですね。(ACLパネルなら、必要な刃の長さは40mmです)

さて、両側に穴があいたら、その穴に貫通スリーブを通していきます。(無理矢理ねじ込みます)

スリーブが通せたら、その両端を壁の面に沿ってカットしていきます。カットには、みんな大好きマルチツールを使用しましたが、今回のような加工であれば、通常の手ノコとかでも問題なくカットできますね。

なお、その上に取り付けるウォールキャップにはある程度の厚みがあるので、スリーブのカット面は壁面と面一ではなく、スリーブが5mm程度凸するイメージでカットしました。

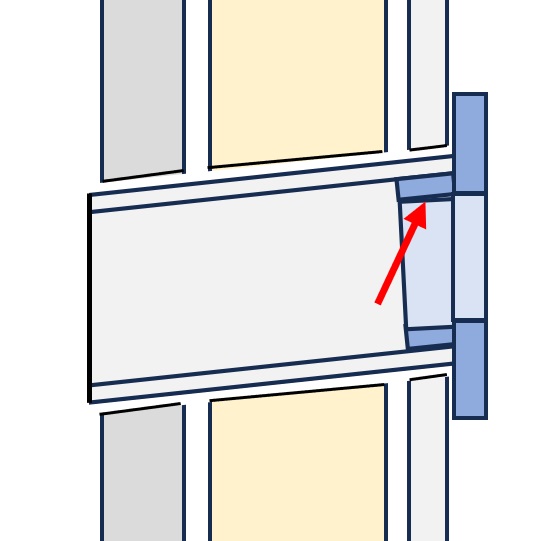

室内側のスリーブがカットできたら、そこにウォールキャップを嵌めていきますが、ウォールキャップが壁面に沿って取り付けられるのに対して、スリーブは勾配を付けて斜めに挿入されます。

結果、ウォールキャップのスリーブ内に挿入する部分の上側(図中矢印部)には、より大きなテンションがかかってしまうため、樹脂に入れられている切り込みの数を増やして、テンションが軽減されるよう対策しました。

なお、室内側に関しては、壁面にあけた穴とスリーブがかなりピッタリ嵌ってくれたので、隙間を埋めるシーリング作業は省略しました。

続いては、外壁側のスリーブをカットしていきますが、外壁側は、ホールソーだけで穴をあけることが出来ずに追加でドリル加工をしたため、外壁の穴とスリーブとの間には結構な隙間があいています。

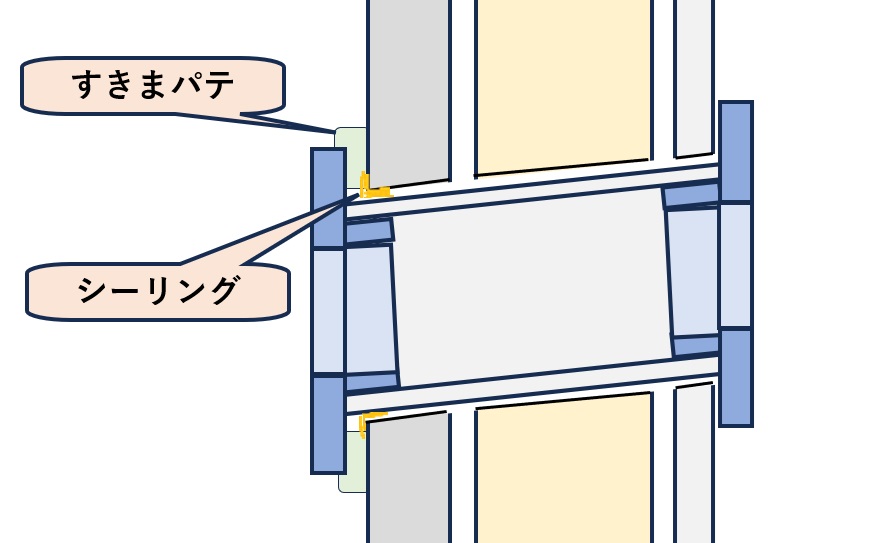

室外側は雨に晒されるエリアでもありますので、外壁とスリーブに出来た隙間は、写真のようにシリコンシーラントでシーリングして対策ました。

まあ、この辺りは配管を通した際には隙間パテで覆われてしまう部分なので、ここまでしっかり対策する必要はないかもしれませんが、そこまで出来るのがDIYです。これで壁内に対する雨水対策はばっちりですね。

また、エアコン取付後の外観を考えると、外壁側の穴にもウォールキャップを取り付けたいですが、外壁の表面がかなり凸凹しているため、そのままの状態では外壁表面にウォールナットをピッタリ取り付けることができません。

そこで今回は、図のように外壁とウォールキャップの間を隙間パテで埋めて、その上からウォールキャップを取り付けることでキャップが外壁に密着するよう対策しました。

そうすると、外壁に対してウォールキャップが多少凸する外観になりますが、そもそも配管が大きく出っ張る部分ですので、それほど気にする必要はないでしょう。

その辺りを全て盛り込んだ外壁側の完成形は下写真のとおりです。

かなり”いかつい”見た目になりましたが、外壁に穴だけがあいているだけの状態と比較すれば、かなり上等な仕上がりになったでしょうw

なお、前述のとおり貫通スリーブと外壁の隙間はシーリング処理してありますので、壁内への雨水の侵入は防止できます。よって、その周りを覆う隙間パテに関しては、万が一水が侵入した場合には下から抜けるよう、穴の下面に水抜き用の隙間を設けておきました。ここまでやっておけば、雨水対策は大丈夫でしょう。多分。

以上で、今回のエアコン配管用穴あけ工事は完了です。外壁材が想定していたよりも厚く、ホールソーだけでは穴があかないというハプニングはありましたが、何とかDIYでの穴あけすることが出来ました。

今回は、手持ちの工具で「柱」や「筋交い」を傷つけることなく穴あけすることが出来ましたし、DIYならではの防水対策も施せたので、自分で施工して良かったです!

ちなみに、我が家のリビングに設置されたエアコンの穴を改めて確認したところ、筋交いを貫いて施工されていることが分かりました。。。そんな酷い実態もありますので、今後、我が家に手を加える作業は、出来るだけDIYでやっていきたいと思っております。

コメント