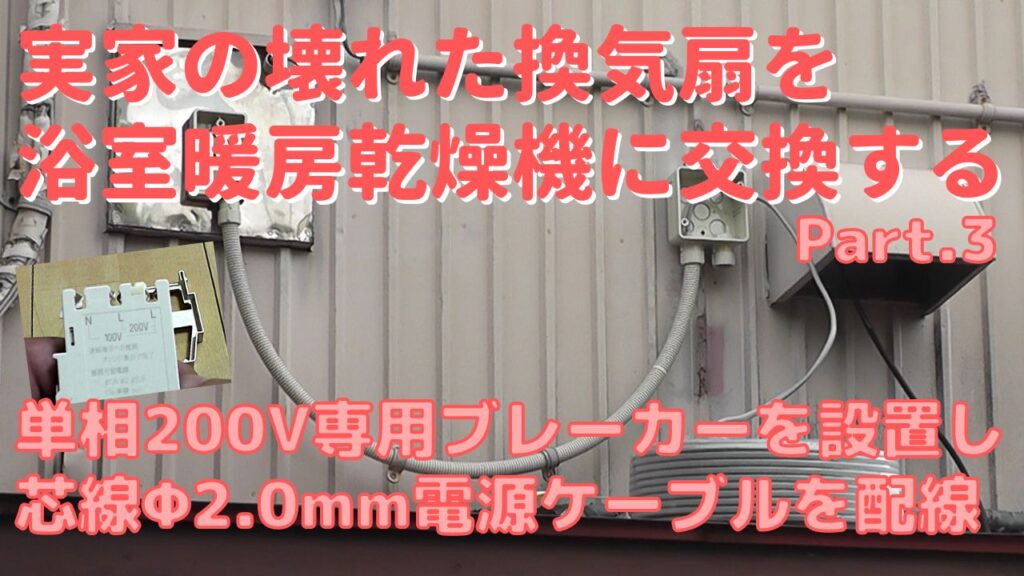

浴室換気扇が壊れたことを機に、実家に「浴室暖房乾燥機」を導入することになりました。実家への帰省に合わせて少しずつ施工を進めていますが、今回の第三弾(③)では、購入予定の浴室暖房乾燥機”三菱電機製 V-241BK5-RN”に必要な単相200Vの電源を整備していきます。分電盤の安全ブレーカーの200V化や屋外へ向けての電源ケーブルの配線などの施工内容を下記リンクの動画内でも紹介していますので、皆様のDIYのご参考になれば嬉しいです。

1.壊れた換気扇を浴室暖房乾燥機に交換する

実家の換気扇が壊れ、スイッチを入れても動作しなくなりました。また、実家は築50年近くでかなり古く、冬場のお風呂がとても寒いため、一人で住んでいる母の入浴時のヒートショックも心配です。そこで、この換気扇の故障を機に、実家の冬の浴室を温める「浴室暖房乾燥機」を導入することになりました。

新設する浴室暖房乾燥機は下記の”三菱電機製 V-241BK5-RN”です。電力効率の良い200V 20A電源が必要な機種なので、専用の単相200Vの芯線Φ2.0mmの電源ケーブルを新たに配線する必要があります。

ここまでの施工内容などは、下記リンクの過去記事でご確認いただければと思いますが、今回の第三弾(③)では、分電盤に単相200Vの安全ブレーカーを新設して、単相200Vの電源ケーブルを屋外まで配線していきます。

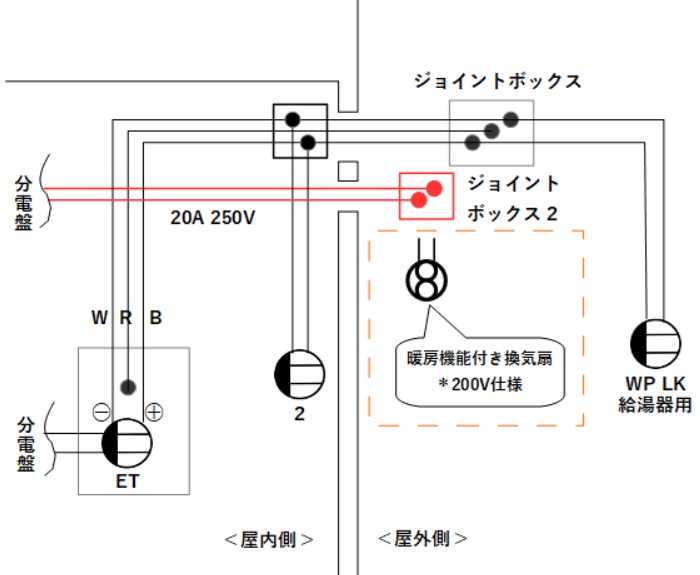

今回施工する単相200V化電気工事を配線図で表現すると図のとおりです。

分電盤に単相200Vの安全ブレーカーを新たに設置し、そこから単相200V(図中表記は250V)・20Aの電気が通電するための新たな電源ケーブル(芯線Φ2.0mm)を屋外に向けて配線します。

そして、電源ケーブルの配線先には浴室暖房換気扇の電源ケーブルが接続するための、新たなジョイントボックス(図中のジョイントボックス2)を設置していきます。

なお、浴室暖房換気扇の設置は次回の帰省で、第四弾(④)の施工として実施することにしましたので、母にはもうしばらく換気扇が故障したまま過ごしてもらいます。(換気扇が稼働しない間、母には窓を開けて換気するよう指示しましたww)

2.分電盤に200Vの安全ブレーカーを新設する

それでは、浴室暖房換気扇用の単相200V電源の設置工事を施工していきます。まずは、既設の分電盤に単相200Vの安全ブレーカーを新設します。

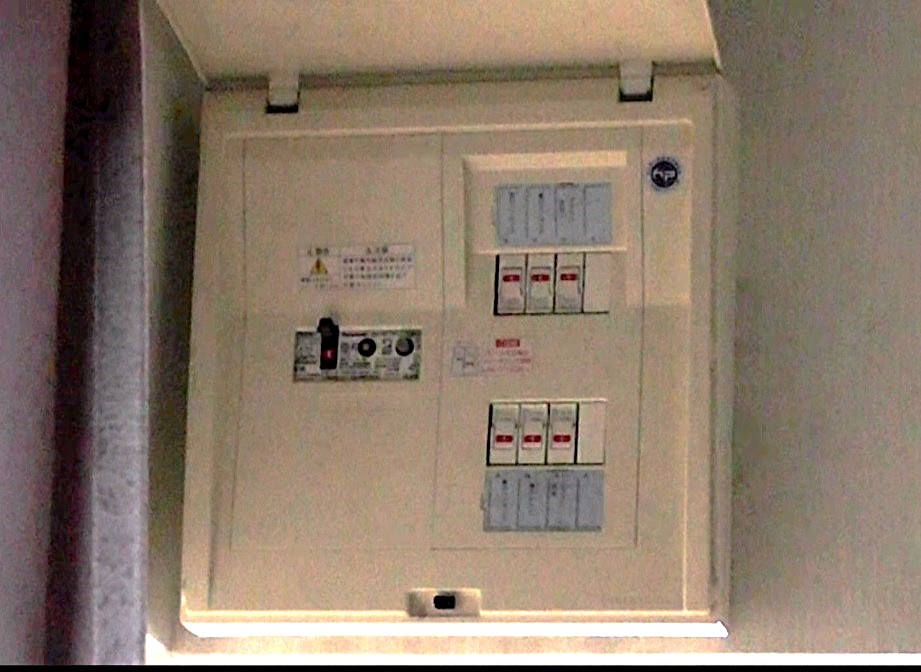

写真が実家の分電盤です。10年ほど前のリフォーム時に設置された分電盤なので、そんなに古いものではないと思いますが、パナソニック製の”コスモパネル”シリーズの分電盤が使用されていました。

この分電盤には8個の安全ブレーカーが設置できるようになっていますが、現状で既に使用されている安全ブレーカーは6個です。残りの2個にはダミーパーツが嵌められていて使用されていません。(空きになっています)

今回は、その”空きスペース”の1つに200V対応の安全ブレーカーを新設していきますが、まずはこの分電盤が単相200V化出来る状態か?を確認します。

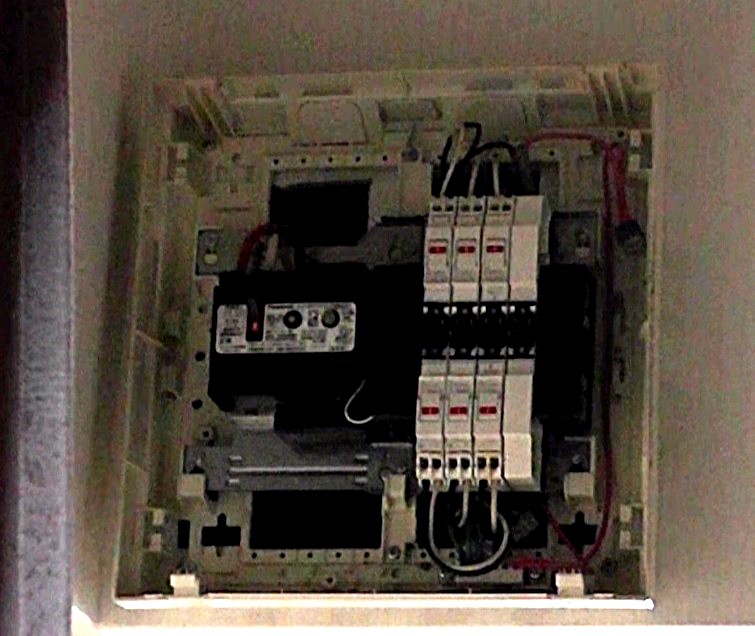

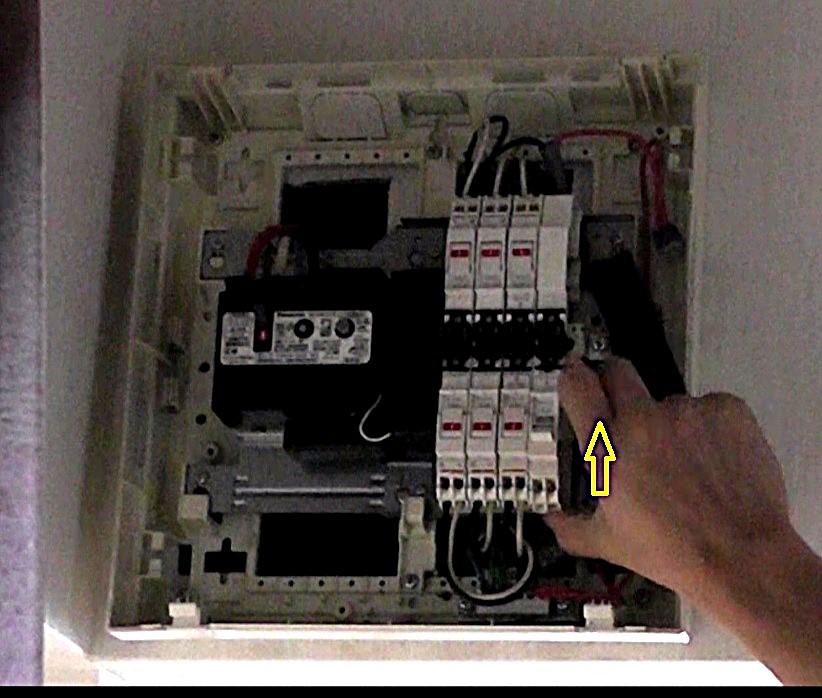

写真は分電盤のカバーを外した状態になります。左側に主幹(メイン)ブレーカーがあり、右側に安全ブレーカーが配置されていますが、左側の主幹ブレーカーの上側には、電線からこの家に引き込んだ電源ケーブルが接続されています。(写真が不明瞭ですいません)

この主幹ブレーカーに電線からのケーブルが何本接続されているか?が重要なポイントになります。「黒」「白」「赤」の3本のケーブルが接続されていれば、この家には200Vの電気が供給されていますので、この分電盤の電気工事するだけで、200Vの電気を使用することが出来ます。

しかしながら、電線から主幹ブレーカーに接続されているケーブルが「黒」「白」の2本だった場合は、その分電盤には100Vの電気しか来ていないことになりますので、電線から引き込む電気を200Vに変更する電気工事が必要になります。(施工のハードルがかなり上がります)

今回、実家の分電盤の主幹ブレーカーには3本のケーブルが接続されていましたので、分電盤の電気工事のみで電源を200V化することが出来ます。(一安心です)

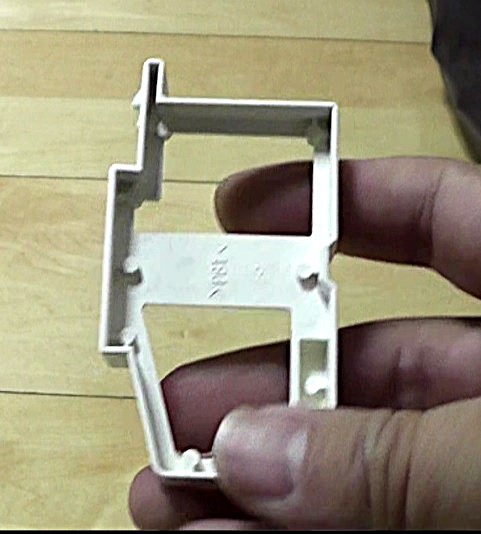

分電盤の確認ができたら、単相200Vの安全ブレーカーを新設していきますが、まずは新設する場所のダミーパーツを取り外します。

取り外したダミーパーツは写真のとおりです。空きのスペースを埋めているだけのただの樹脂部品ですね。

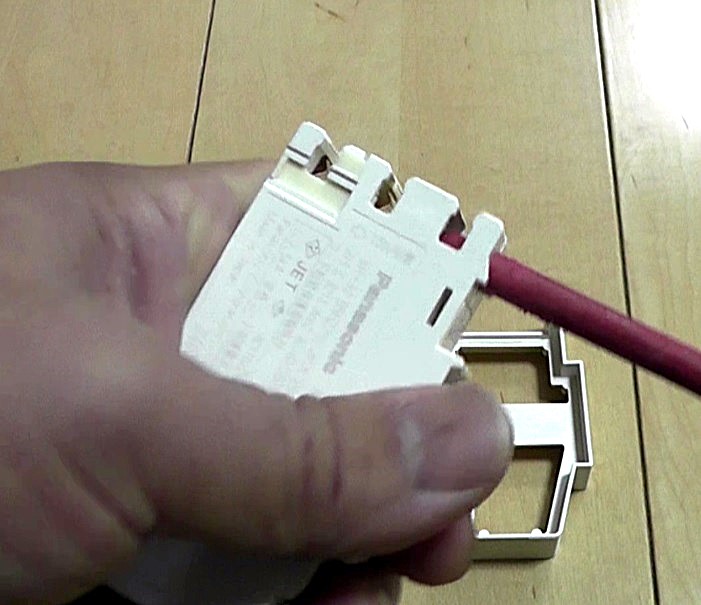

このダミーパーツの分電盤への固定方法は、写真の左上に見えるツメが、分電盤の板金部品に引っかかって固定されているだけなので、その固定している板金を少し持ち上げてツメを外せば、簡単に取り外すことが出来ます。

ダミーパーツが取り外せたら、そのスペースに新たな200V対応の安全ブレーカーを取り付けていきますが、今回使用する安全ブレーカーは、パナソニック製分電盤”コスモパネル”に対応した下記の製品です。

パナソニック製のコンパクトブレーカー”BSH2202”ですね。

このコンパクトブレーカーは、写真のようにドライバーなどで接続端子の位置を変えることで、100V仕様から200V仕様に簡単に切り替えることが出来ます。(100Vでも200Vでも使用できる安全ブレーカーです)

100V仕様に戻すのもレバーをスライドさせて元の状態に戻すだけなので、とても施工性がよい安全ブレーカーですね。

こちらを200V仕様の状態で分電盤にセットすれば、200V仕様の安全ブレーカーが新設できます。

なお、こちらのブレーカーの使用方法は、下記リンクの別記事でも紹介していますので、ご参考にしてみてください。

分電盤への固定方法もとっても簡単です。安全ブレーカー裏面の凹みと分電盤側の突起を合わせてセットし、写真の矢印方向にスライドさせて嵌め込むだけです。(スライドすることで、端子が分電盤と接続してくれます)

また、所定の位置にセットされていれば、先ほどのダミーパーツ同様、ツメが分電盤の板金に引っかかって固定されますので、ツメが確実に嵌っていることを確認しましょう。(使用中に抜けたら大変なので)

なお、今回は主幹ブレーカーをOFFにせずに作業しましたが、基本的には主幹ブレーカーをOFFにして実施した方がよいです。(その辺は自己責任で)

最後に安全ブレーカーをONにして、電源ケーブルの接続端子に200Vの電圧がかかっていることを確認したら、単相200V安全ブレーカーの新設工事は完了です。(とても簡単ですね。)

新設した単相200V安全ブレーカーへの電源ケーブル接続方法については、電源ケーブルを配線する工程(6項)で説明します。

3.電源ケーブル配線の前準備-天井点検口の設置

分電盤に単相200Vの安全ブレーカーが新設出来たら、200Vの電源ケーブルを浴室屋外まで配線していきます。しかしながら、新築でない家にケーブルを配線するためには、ケーブルを配線する経路をしっかり確保する必要があります。

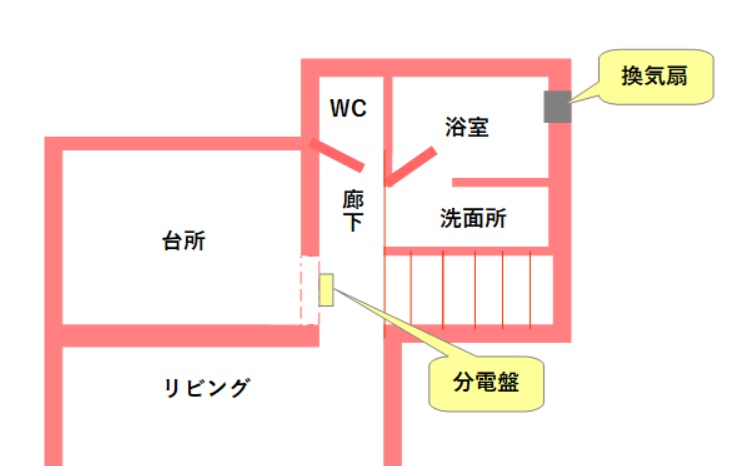

図は実家の分電盤から浴室までのそれぞれの位置関係を示す”配置図になりますが、分電盤から屋外まで新たな電源ケーブルを配線していく経路は、「分電盤 ⇒ 廊下(天井裏) ⇒ 洗面所(天井) ⇒ 屋外」になりそうです。

しかしながら、実家の分電盤がある廊下には、天井裏にアクセスする点検口などがありません。廊下の天井裏に電源ケーブルを配線するためには、廊下の天井に天井点検口を新設する必要があります。

天井点検口のサイズや構造、具体的な取り付け方法などの詳細は下記リンクの別記事でまとめておりますので、そちらをご参照ください。

なお、今回新たに設置する天井点検口には下記の製品を準備しました。

外枠と内枠で構成されるアルミ製の点検口で、内枠の片側が外枠に軸固定されて片持ちで開くタイプの点検口になります。

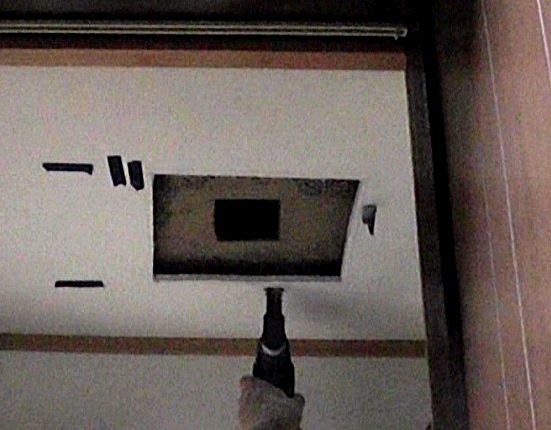

取り付けの施工の中では、マルチツールで天井に穴を開けてみると、石膏ボードの天井の上に、リフォーム前の天井がそのまま残っていた!などのハプニングもありましたが…現れた旧天井にも穴を開けることで、何とか予定していた位置に点検口を設置することが出来ました。(写真は久しぶりに姿を現した昔の天井に、裏側の状態を確認するための小さい穴を開けた状態です)

これで、洗面所⇒屋外に向けての配線経路となる廊下の天井裏に、ケーブルを配線するための体制が整いました。

4.電源ケーブルの屋外引き出し口の施工

続いては、屋内の分電盤から引き回した電源ケーブルを屋外側に引き出すための「引き出し口」を施工していきます。

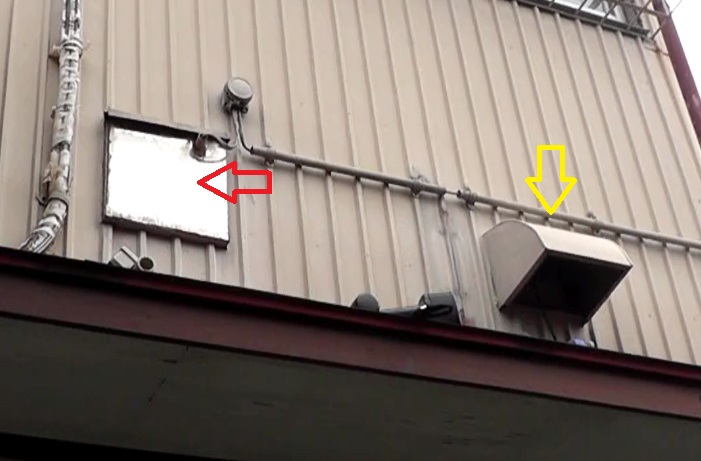

今回のケーブル引き出し口は、以前に洗面所用の換気扇があった場所で、今はステンレスの板で蓋をされている箇所(赤矢印部)です。(浴室換気扇を設置するのは黄色矢印部です)

現状で、ステンレス板の右上部では、給湯器用の電源ケーブル(100V)が引き出されていますが、その引き出し口がとても小さいため、そこに今回追加する電源ケーブルを配線するのはかなり難しそうです。そこで今回は、ステンレス板の中央に穴を開けて、新たな引き出し口を設けていきます。

また、今回はケーブルが剥き出しになる箇所がないように施工していきたいので、屋外側の電源ケーブルはすべてPF管で覆っていきます。

今回、ケーブル引き出し口に設置する、ケーブル配線中継場所として準備したパーツは下記です。

未来工業さんのPF管用コネクタ付きの外かべボックスです。ボックス中央にケーブルの引き出し口があり、そこに”ツバ管”と呼ばれる樹脂のパーツ(上写真の右側にある小さな樹脂部品)が装着できる構造になっていますので、ステンレス板との絶縁対策もバッチリの製品です。しかも、ボックスの裏面にはゴム製の防水部品が付いていますので、壁にピッタリ密着できる仕様になっています。

ただ、こちらの部品はその上に防水コンセントなどを重ねて使用する前提で設計されているため、蓋が付属されておりません。しかも、ネットではぴったり合う蓋が探せなかったので、類似仕様の蓋を無理繰り加工して準備しました。

取り付けるボックスが準備出来たら、ステンレスにツバ管が挿入できるサイズの穴を開けていきますが、今回ステンレス板の穴あけに使用したドリルは下記のスパイラルステップドリルです。

ステンレス板にそんな簡単に穴が開くのか?施工前は半信半疑でしたが…電動ドライバーに装着して加工したところ、かなり簡単に穴を開けることが出来ました。コバルトコーティング恐るべしです。

注意点としては、インパクトドライバーに装着して使用してしまうと、穴あけ中に衝撃が加わって刃が痛むようなので、出来るだけ衝撃が加わらないドリルドライバーを使用した方が良いらしいです。(写真がステンレスに穴をあけた状態です)

屋外側のステンレス板に穴を開けたら屋内側にも同サイズの穴を開けていきます。気持ち的には、内側の穴は外側の穴よりもやや上方になるようにして、万が一ケーブルに水がつたった場合に、水分が内側に入り込まないようにした方がいいでしょう。(どれだけ効果があるのか?はわかりませんが、水の流れをイメージして勾配を付けるのは大切だと思います)

両側に穴が開いたら、ケーブルの引き出し口となる外かべボックスをステンレス板に固定していきます。

写真は既に蓋をして固定した状態になりますが、ステンレス板へのボックスの固定はネジ固定です。ネジを打つ位置にドリルでステンレスに下穴を開けて、そこに外壁ボックスの内側からネジを締めこんで固定していきます。

なお、外かべボックスを固定する際には、ステンレスと電源ケーブルが直接接触しないようにするツバ管を、ケーブル引き出し穴に挿入するのを忘れないように!(万が一ショートすると火事になる可能性があります)

以上で、電源ケーブルの引き出し口となる外かべボックスが設置は完了です。(これで、ケーブルの屋内⇔屋外への配線が可能となりました。)

コメント