実家には80歳を越える母親が一人で住んでいますが、階段に手すりがありません。そこで今回は、手すりのない実家の階段にDIYで手すりを設置していきます。手すりを設置する際のポイントは「手すりをしっかり壁に固定すること」に尽きますが、築年数の経過した実家では下地材の位置が分かりにくいため、手すりを取り付ける土台となる”ベースプレート”を設置して手すりを強固に固定しました。下記リンクにて動画も公開していますので、皆様のDIYのご参考になれば幸いです。

1.特殊な構造になっている実家

私の実家には80歳を越える母が一人で住んでいます。(兄が同じ敷地内には住んでいますが、生活は別です。)

私は東京に住んでいますので、普段は何も出来やしませんが、下記の記事でまとめたとおり、母親が少しでも快適に過ごせるよう、実家に帰省したタイミングで様々なDIYを行っています。(気になる記事があればご参考にしてみてください)

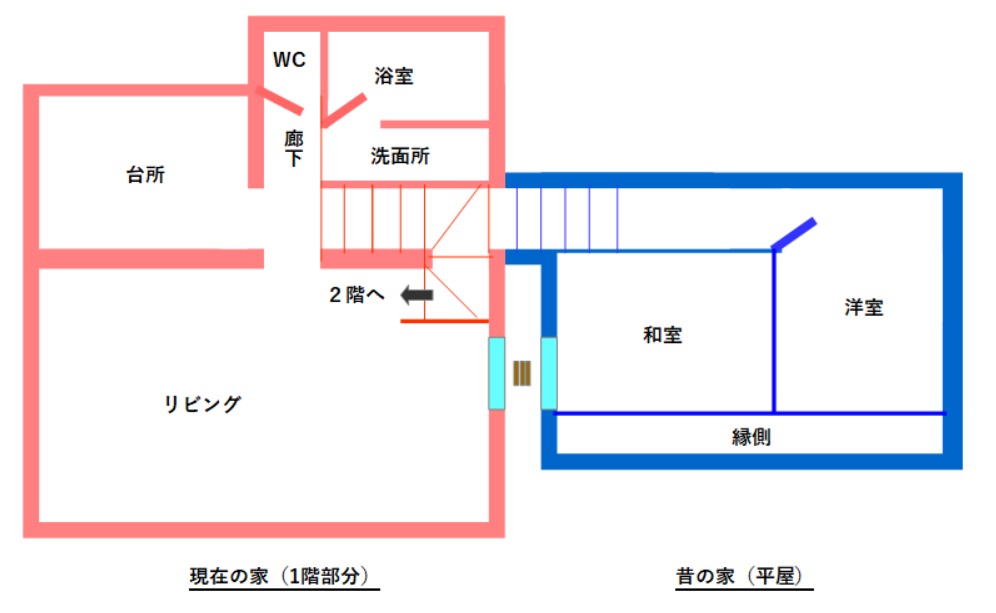

また、私の実家は私が3歳くらいの時に建てられた「現在の家」と、その前に住んでいた「昔の家」の一部が合体して存在しています。(2つの建物が階段で繋がるようリフォームしてあります)

上図が我が家の1階部分の簡単な見取り図ですが、2つの建物を移動する方法は2つです。建物としてつながっている「階段」を昇り降りして行き来する方法と、向かい合う「掃き出し窓」(水色部)を跨いで移動する方法です。

「掃き出し窓」を跨いで渡る方法は、80歳を越えた母親には少々厳しい状況になってきましたので、小さな「踏み台」を置いていますが、早急に何らかの対策が必要な状況です。(対策は別記事で行っていきます)

また、階段を使用した移動方法についても、階段を登り降りする必要がありますので、80歳を越えた母には少々キツイ状況です。(写真が「現在の家」側から階段を見た写真になりますが、階段を途中まで登ったその先に「昔の家」が見えています。)

更に、「現在の家」は築50年程の古い家なので、階段には手すりがありません。「昔の家」側にも手すりは設置されていませんので、今後は階段を利用して移動した際の、母の転落などが心配です。

そこで今回は、この家の階段にDIYで手すりを設置していきます。

なお、母が2階に行くことは、現状ではほとんどないので、2階に向かう階段の手すりは、今後の状況に応じて別途考えていきます。

2.手すりを設置するために必要な材料

今回は、一人暮らしする80歳越えの母親のために、階段に手すりを設置していきますが、まずは設置に必要な材料を準備していきます。

手すりとなる「丸棒」の材料には、直径が「Φ35mm」のものと「Φ32mm」のものの2種類がラインナップされていますが、手すり専用として売られている「丸棒」は、直径に関わらず価格はお高めです。

一方「Φ32mm」であれば、ホームセンターに汎用の安価な丸棒がラインアップされていますので、「Φ32mm」の手すりを設置するのであれば、汎用品を購入した方がお得になるようです。

しかしながら、実際に比較して握りやすいのは「Φ35mm」と感じました。よって今回は、母の安全を最大限考慮して、Φ35mmの手すり専用品(下記)を購入しました。(後述しますが、今回の必要数は3本です)

そして、手すり棒の他に必要となるのは、手すり棒と壁を連結するための金具です。

金具は、手すり棒の径が「Φ35mm」の場合は90cm間隔以下、「Φ32mm」の場合は60cm間隔以下で配置する必要があります。金具を配置する位置などは後述しますが、今回は6個の金具が必要となりますので、下記のようなマツ六さんの”ブラケット”(10個セット品)を購入しました。(余った部材は2階へ続く階段の施工時にでも使用します)

また、今回は昇って、踊り場的なエリアを経由して、降りる階段に手すりを設置していきますので、手すり棒は3本必要になりますが、「手すりの端面に服の袖をひっかっけて転倒する」といった不慮の事故を防止する意味でも、手すりは切れ目がない状態で1本に繋がっていた方がベターです。

そこで今回は、マツ六さんの角度が変えられる下記の”ジョイント”を2個、購入して、3本の手すり棒を1本に繋げていきます。

また、手すり棒の端面は、前述の「手すりの端面に服の袖をひっかっけて転倒する」リスクを踏まえると、袖が引っかからないよう考慮された専用のブラケットを使用した方が良いです。そこで今回は、端面に被せるだけのキャップではなく、ブラケットを兼ねて壁とつながる下記の”エンドブラケット”を左右1個ずつ購入しました。

以上が、手すりを設置するために必要な基本材料になります。

今回、購入した材料と、その購入価格(2025年7月時点)をまとめると下記のとおりです。

- 手すり棒 2m×1 :¥3,278

- 1.5m×1 :¥2,948

- 1m×1 :¥1,958

- ブラケット横型×10 :¥3,600

- 自在ジョイント×2 :¥2,596

- エンドブラケット×2:¥3,256 計:¥17,636

手すりの設置を業者さんにお願いした時にお幾らくらいになるか?はわかりませんが、2万弱で母の安全が少しでも担保できればお安い感じでしょうかね。

なお、手すり棒をΦ35mmとした場合は、金具(ブラケット類)もΦ35mm用のものを準備する必要がありますので注意が必要です。

3.手すりを設置する際のポイント

基本的な材料が準備出来たら、具体的な手すりの設置方法などを考えていきますが、手すりを設置する際のポイントは、ズバリ「手すりをしっかり壁に取り付けること」です。

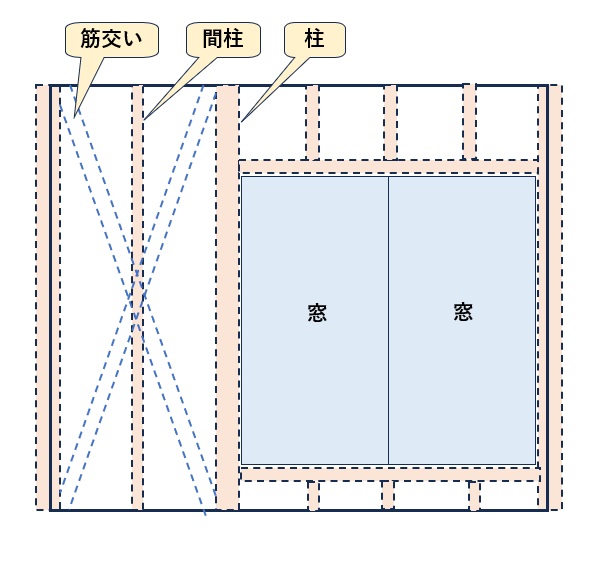

よって、手すりを壁にしっかり取り付けるためには、手すり棒を取り付けるブラケット(及びエンドブラケット)を、石膏ボードなどの表面の壁材ではなく、壁材の奥に存在する”間柱”などの下地材にしっかり取り付けることが重要になります。

なお、現在の一般的な住宅に使用されている、石膏ボードの壁では下地材の位置特定は比較的簡単です。壁の基本的な構造が図の通り(構造物としての”柱”が910mmピッチで配置されていて、その間に等間隔で”間柱”が存在)なので、その辺を頭に入れながら、壁裏センサーや下地キャッチなどを使用すれば、比較的簡単に位置を特定することができます。

しかしながら、今回手すりを設置する「現在の家」は築50年程経過しています。そして「昔の家」はそれ以上古いです。果たして、現在と同じ感じで建てられているのでしょうか?

また、今回、手すりを設置する壁は、石膏ボードの壁ではなく、薄めの木製化粧板などなので、壁裏センサーや下地キャッチなどを使用した確認も難しそうです。

プロの大工さんであれば、かなづちで壁を叩くなどで、下地材の位置をはっきり見極めることができるのだと思いますが、実際に叩いても私にはその違いを見極めることはできませんでした。

であれば、壁材を剥がして中の下地材を確認して…なんて力業で対応するわけにはいきませんし、そもそもブラケットの位置を下地材の位置にピッタリ合わせて、かつ全体のバランスを取るというのもかなり難しいでしょう。

そこで今回は、ブラケットの取り付け位置に、写真のような「ベースプレート」と呼ばれる板材を配置して、そこにブラケットを固定することにしました

「ベースプレート」は長い板状のパーツです。ネジが効く下地材を探しながら壁にネジ固定することが出来ますので、ネジ位置のバランスやネジの数などを気にすることなく、壁に強固に固定することが出来ます。(下地材の探し方は後述しますが、「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」方式で、ネジを増やして壁にしっかり固定することが出来ます)

そして、ベースプレートが壁にしっかり固定出来れば、そこに固定するブラケットも壁にしっかり固定出来るようになりますし、ブラケットの位置も下地材の位置を気にせずにバランスよく配置することが出来るようになります。

なお、「ベースプレート」は、手すり部材を販売しているメーカーさんから、専用のものがラインナップされていますが、専用の部材はやはりそれなりに高価です。そこで今回は、似たような木材を購入して「ベースプレート」を自作していきます。

ホームセンターで材料を吟味した結果、「15mm×60mm」の6フィート(約183cm)の材料を3本購入しました。これの表面をそれっぽく仕上げて、「ベースプレート」として使用していきます。

4.設置する手すりの位置や形状を決める

手すりの設置に必要な材料が全て準備出来たら、設置する手すりの位置や形状などを決めていきます。(実際には材料購入前に、大まかな設計は決めておかないとダメですけど)

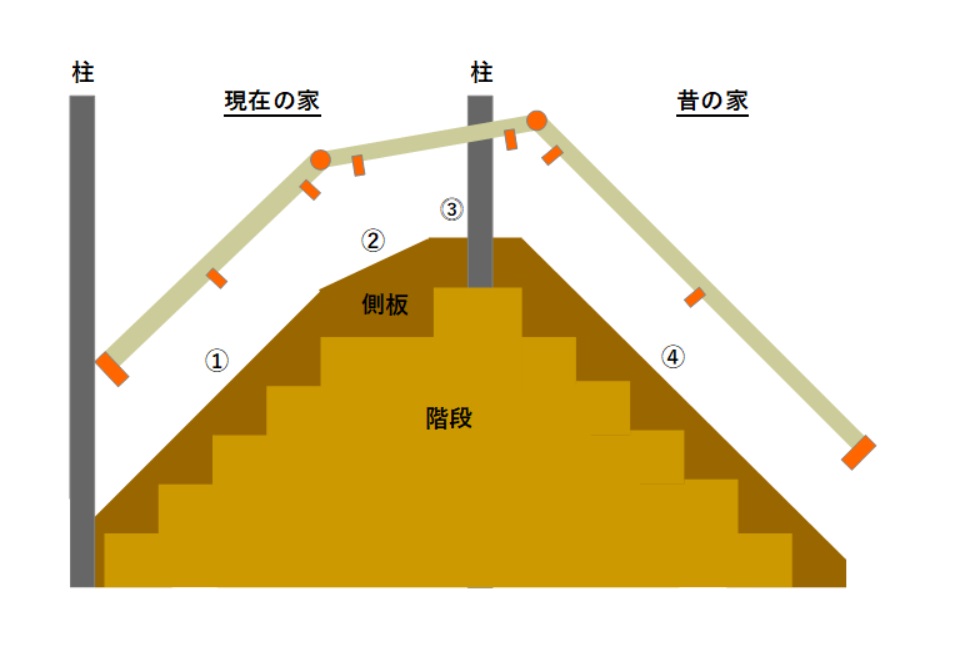

検討の過程は割愛しますが、設置する階段の構造から検討した、今回設置する手すりの構成は下図のとおりです。(”ベースプレート”は省略した図になっています)

まず、階段の角度(=側板の角度)は①~④のエリアに分かれていますが、①と④には側板(がわいた)の角度に合わせて1本の手すり棒を配置します。そして、②と③のエリアには同一の手すり棒が配置されるようバランスを見ながら角度を調整し、その調整結果を踏まえて①の手すり棒の長さを調整していきます。(側板の角度は4種類ですが、手すり棒は3本で構成していきます)

その前提で想定される各エリアの手すり棒の長さは下記のとおりです。

- ① :1250mm~1400mm *1.5mの手すり棒をカット

- ②-③: 720mm~850mm *1mの手すり棒をカット

- ④ :1600mm *2mの手すり棒をカット

そして、3本の手すり棒の接続部(2か所)には”自在ジョイント”を配置し、その左右100mm以内の位置に”ブラケット”(計4個)を配置して固定します。

更に、①と④の手すり棒の端部には”エンドブラケット”を配置し、①と④の手すり棒のそれぞれの中心部に”ブラケット”(計2個)を配置する設計です。

上図のオレンジ色の部分がブラケットなどの金具部品になりますが、この設計であれば、各ブラケット間の間隔は90cmより小さく出来ます。(ブラケット間隔が最大で75cmくらいの想定です)

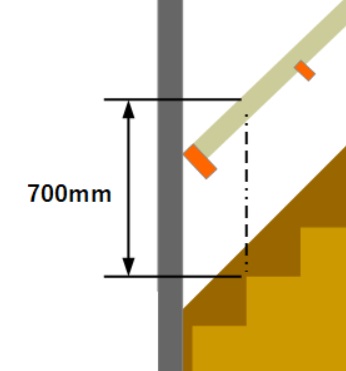

また、手すりの高さに関しては、一般的には階段の角(段鼻)から750mmくらいが良いとされていますが、今回は主に使用するのが80歳を越えている母です。少々低めの「700mmくらい」(図参照)になるよう調整していきます。(ベースプレートの位置が段鼻から550mmくらいになるよう設置すれば良い感じになります。)

以上で、設置する手すりの設計は整理できました。②と③のエリアに配置する手すり棒の角度調整などが既に現物合わせになっていますが、その他の細かい部分は、施工の中で決めていくことにして、まずは施工を開始していきます。(行き当たりばったりもDIYの醍醐味です)

5.ベースプレートを作成して設置する

詳細の設計が整理出来たら、施工を始めていきます。まずは、手すりのブラケットを固定する「ベースプレート」を作成していきます。

作成すると言っても、基本は必要な寸法にカットするだけですが、今回は60mm幅(厚み15mm)の木材を使用します。ただ壁に取り付けるだけでは味気ないので、ブラケットの取り付け高さを調整する際に目安とする溝を掘っていきます。

溝加工に使用するツールと言ったら電動トリマーですね。

電動トリマーに付属のT字ガイドを取り付けて、材料の端から10mmの位置に、幅3mm、深さ2mmになる溝を加工していきます。

なお、使用するビット(刃)の直径が溝の幅になり、凸量が溝の深さになります。今回は、直径が3mmのビットを取り付け、スコヤを使用して凸量を2mmに調整しました。

溝が加工出来たら、紙やすりで溝の中のバリなどを除去し、サンダーを使用して、表面を少しだけ磨いておきます。

そして、最後は下記の水性ウレタンニス(艶消しクリア)を塗布して完成です。

いつものDIYでは、その前にナチュラル色のオイルステインを塗布するのですが、今回は、構造物として使用する部品となるので省略しました。

ベースプレートの素材が加工出来たら、側板と平行に配置する①と④エリアのベースプレートを壁に仮固定していきます。

写真は、①エリアのベースプレートを壁に仮固定した写真になりますが、ベースプレートが柱と接する部分に関しては、柱と接する角度にてピッタリハマるように電動丸ノコなどを使用して綺麗にカットしました。

なお、今回は、ベースプレートのカット面が柱に対してピッタリ(つまり、地面に対してしっかり垂直)になるよう、レーザー墨出し器まで使用してしっかり調整していますw

①と④のエリアのベースプレートが仮固定出来たら、②と③のエリアに配置するベースプレートの角度を調整して、それぞれのベースプレートのカット位置(最終形状)を決定していきます。

写真は、②と③エリアのベースプレートの角度を調整して仮固定した状態です。(①と④のベースプレートは2か所をネジ止めしていますが、②と③のエリアのベースプレートは、ガムテープで貼り付けただけです)

なお、②と③のベースプレートの角度については、ベースプレートに手すりが付いた状態を実際に階段を昇り降りしてイメージしながら決定しました。(いい感じに調整出来たと思います)

ベースプレートの調整が出来たら、ベースプレートが重なる部分で材料をカットしていきますが、カット面は地面に垂直などでカットしてしまうと、材料どうしがピッタリ合わなくなってしまうので、材料の重なった部分の対角線に相当するラインで斜めにカットするのがポイントですね。

ぞれぞれのベースプレートが最終形状にカットできたら、ベースプレートを壁に本固定していきます。

ベースプレートを壁に固定する際には、壁の中に下地材があって、ネジがしっかり効く場所を探してネジを打つ必要があります。ベースプレートを固定する場所をマーキングし、壁をかなづちで叩いたり、ドリルで穴を開けて下地の有無を確認しながら、ネジを打つ箇所を決めていきます。

ちなみに、素人の私は、かなづちで叩いたくらいでは下地材の位置が分からない「違いのわからない男」なので、壁にドリルで穴を開けまくって下地材の位置を探しました。(最終的に隠れてしまう場所なので、どれだけ穴を開けてもいいだろうという考え方ですw)

壁の下地材の位置、及びネジを打つ位置を決めたら、いよいよベースプレートを壁に本固定していきますが、ネジを打つ箇所には、材料が割れないための下穴とザクりをしっかり入れておきます。(こういう細かい配慮が意外に大切です)

なお、私がザグリ加工に使用しているのは下記のような面取りカッターです。インパクトドライバーに取り付けて使用出来るので非常に便利です。

ザグリまで加工出来たら、ネジで固定していきますが、DIYによる手すり設置のポイントは「しっかり壁に固定すること」に尽きます。下地材が存在するであろう箇所に、縦方向に3個ずつネジを打って強度を上げました。(せっかくなので、ここでもレーザー墨出し器を投入して、ネジが縦に垂直に並ぶよう配慮しましたw)

①のベースプレートが固定出来たら、②と③のエリアのベースプレート(「現在の家」側)を固定していきます。

材料のカット位置設定が間違っていなければ、①のベースプレートと、「現在の家」と「昔の家」との境界の柱の間にピッタリ嵌ってくれるはずですが、果たして結果はどうでしょうか?

結果は写真のとおりで”ピッタリ”でした!①エリアと同様、下地材のある場所をドリルで探して、それぞれの位置にネジを3本配置してしっかり固定します。

そして、同様の施工方法で、④エリア、そして②と③のエリアのベースプレート(「昔の家」側)もしっかり固定しました。

以上で、ベースプレートの壁への固定は完了です。想定した通りの形状にしっかりカット出来、かなり強固に固定することが出来ました。

6.ベースプレートに手すりを固定する

ベースプレートを壁にしっかり固定することが出来たら、いよいよ、そこに手すり棒を固定していきます。(ベースプレートが壁にしっかり固定出来ていれば、ブラケットはそのどこに固定してもしっかり固定出来ます)

手すり棒を固定する際のポイントは、ベースプレートの繋ぎ合わせの位置と、手すりの自在ジョイントの位置をピッタリ合わせること(それそれの角度が変わる位置を合わせること)が重要になります。

よって、②と③エリアの手すりから施工していくといい感じに出来るはずです。

まずは、写真のように、②と③エリアに配置する2つのブラケットを仮固定し、片側に自在ジョイントを取り付けた手すり棒(1mのまま)を仮置きして、手すり棒の長さ(カット位置)を決めます。(自在ジョイントを付けた側を位置決めして、反対側のカット位置を決めます)

そして、手すり棒がカットできたら、そのカット面にも自在ジョイントを取り付け、ブラケットにネジ固定していきます。そして、仮固定したブラケットをベースプレートに本固定すれば、②と③エリアの手すりは完成です。

手すり棒を固定する際の注意点としては、自在ジョイントの向きを両側でしっかり合わせることです。向きがしっかり合っていないと、この後の①と④エリアの手すり棒が上手く接続できないので注意が必要です。

続いて、①と④エリアにも手すり棒を固定していきます。(①と④エリアの取り付け方法は同じです)

取り付け方法は、まず、手すり棒をベースプレートよりも5cm~10cmくらい短い長さでカットして、片側にエンドブラケットを取り付けます。そして、もう片側を自在ジョイントに嵌め込んで、エンドブラケットをベースプレートに仮固定します。

手すりの出来映えを左右するのは「手すりをベースプレートに平行に取り付けること」になります。この時点でエンドブラケットを仮固定状態にしておおけば、後からの位置調整が容易になります。

エンドブラケットが仮固定出来たら、手すり棒を自在ジョイントにしっかりネジ固定します。この状態まで施工すれば、手すりがある程度の強度を持つ状態になりますので、手すりの高さ設定などを含めた、手すりとしての効果を確認しておくと良いですね。(高さが合わないと感じるようであれば、面倒ですが修正しておきましょう。)

手すり棒の位置が決まったら、配置するブラケットを自在ジョイント側(上側)から順番に固定していきます。(写真は自在ブラケットから100mm以内に設置するブラケットを固定している様子です)

上から順番にブラケットを固定し、最終的な位置調整をしていくことが、手すりが歪むことなく綺麗に設置出来るコツになるんじゃないかと感じました。やり直しが効くのがDIYのいいところですので、納得がいく状態になるまで調整しましょう。

最後に、エンドブラケットを本固定すれば、手すりの設置は完了です。

7.手すりの設置効果を確認する

手すりが設置出来たら、利用する母に実際に使用してもらって、その効果を確認してもらいます。

写真は実際に手すりを使用して階段を下りる母と、それを見守る息子(私)ですw

感想としては「いい感じだ!」と言ってくれましたが、冷房の効かない階段エリアで、汗をだらだら垂らしながら頑張っている姿を見ているので、私を目の前にして、悪い感想は言えなかったでしょうw

ただ、手すりの出来が100点になってなかったとしても、手すりがない状態と比較すれば、安全性は雲泥の差だと思います。骨折して入院などしたら、そのまま老け込んでいくような歳になりましたので、ケガには十分注意してもらいたいですね。

また、今後の帰省の際には、手すりにガタツキが出たりしていないか?しっかり確認していきたいと思います。

手すり設置の施工については、ベースプレートを壁にしっかり取り付けることが出来れば、手すり棒の取り付け自体はそれほど難しくはありません。築年数の経過した実家に危険な階段があれば、DIYによる設置にトライしてみてはいかがでしょうか?

ただし、エアコンの効かない階段への設置は、春か秋がいいですねーw

コメント