浴室換気扇が壊れたことを機に、実家に「浴室暖房乾燥機」を導入することになりました。前回の第一弾(①)では現状の電源ケーブルの配線状態の確認と、今後の工事計画の策定を行いましたが、今回の第二弾(②)では、前回策定した工事計画を基に、「浴室暖房乾燥機」設置前の準備施工として、不要な電源ケーブルの除去を含めたケーブル配線の修正を行っていきます。下記リンクの動画内でも詳細の施工内容を紹介していますので、皆様のDIYのご参考になれば嬉しいです。

1.壊れた換気扇を浴室暖房乾燥機に交換する

実家の換気扇が壊れ、スイッチを入れても動作しなくなりました。また、実家は築50年近くでかなり古く、冬場のお風呂がとても寒いため、一人で住んでいる母のヒートショックも心配です。そこで、換気扇の故障を機に、実家に「浴室暖房乾燥機」を導入することになりました。

新設する浴室暖房乾燥機は下記の”三菱電機製 V-241BK5-RN”です。電力効率の良い200V 20A電源が必要な機種なので、専用の芯線Φ2.0mmの電源ケーブルを新たに配線する必要があります。

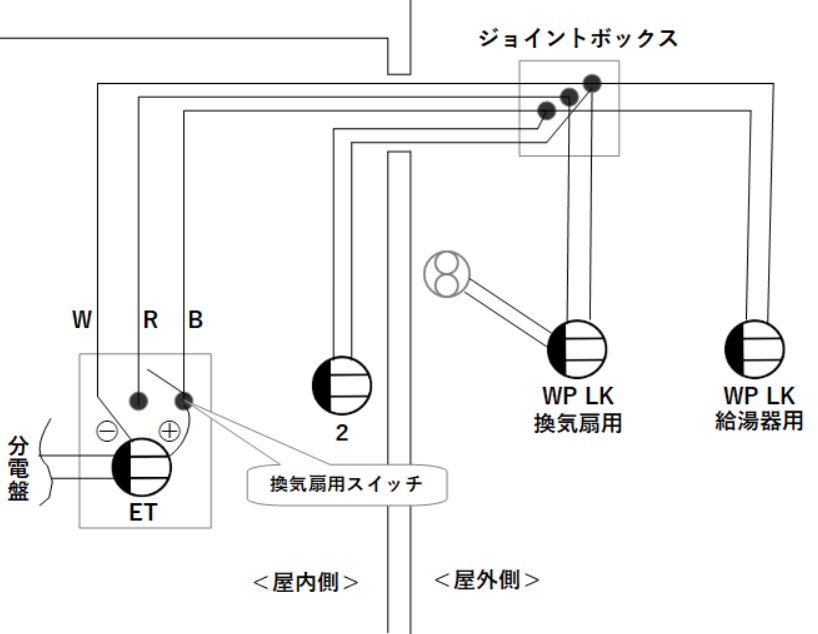

そこで、前回は、現状の換気扇周りの電源ケーブル配線の状態を確認し、壊れた換気扇を浴室暖房乾燥機に交換するための工事計画を策定しました。(現状のケーブル配線状態は図のとおりです)

最終的な配線図は、下記リンクの前回記事にてご確認いただければと思いますが、この浴室換気乾燥暖房器を設置するためには、現状の100V配線の修正(接続し直し)、分電盤への200V電源の追加、200V電源ケーブルの配線等々、様々な施工が必要になります。

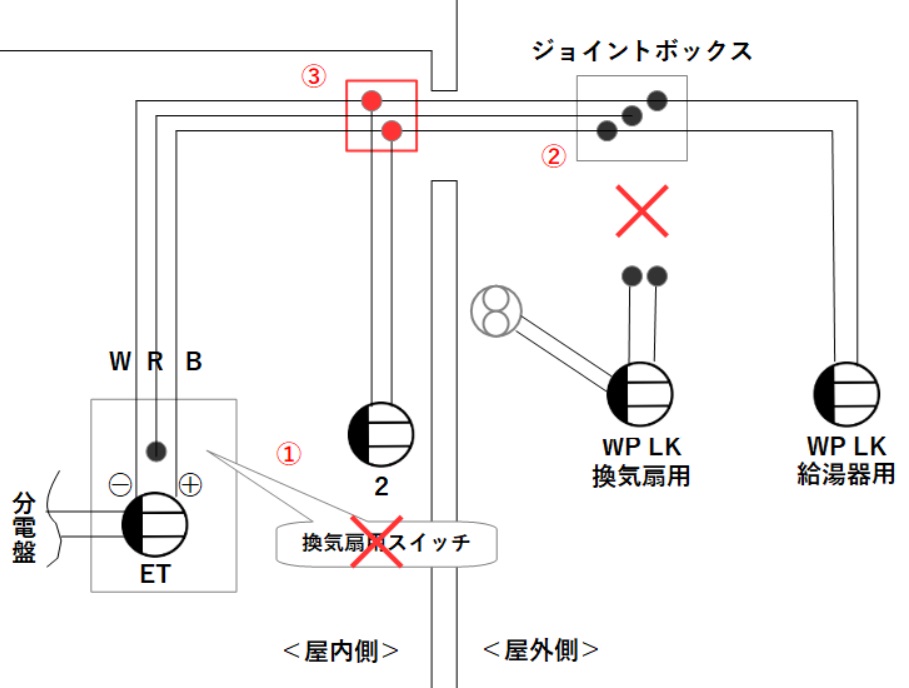

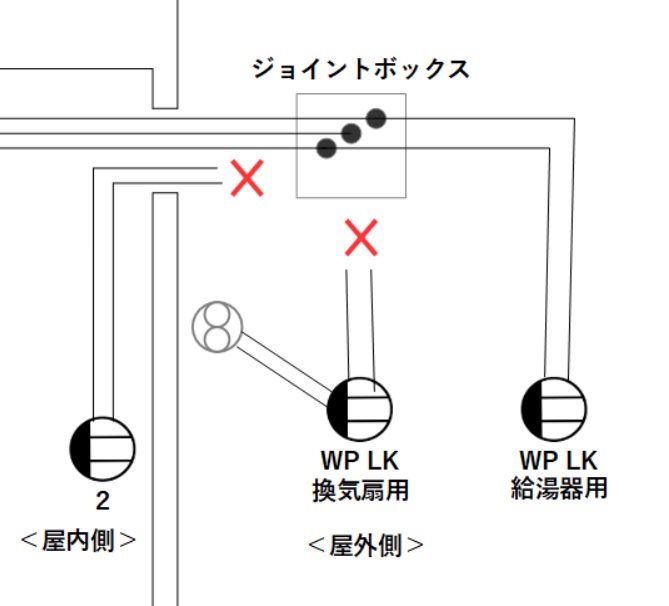

そこで今回は、浴室換気乾燥暖房器を設置する前の準備作業として、下記の施工を実施していきます。(図中の①~③の施工を実施します)

- 換気扇用スイッチの削除

- 換気扇用電源ケーブルの切り離し

- 洗面所電源の屋内配線化

3は、現状の配線状態が気に入らないため、”ついで”に実施する施工になりますが、3つの施工を実施することで、今後の浴室換気乾燥暖房器の施工に備えていきます!

2.換気扇のスイッチを削除する

それでは、今回の施工を進めていきます。

まず、新設する浴室換気乾燥暖房器はリモコンで動作します。よって、現状の換気扇用のスイッチは不要となりますので、まずは現状の配線の中からスイッチを削除していきます。(1項の①の作業です)

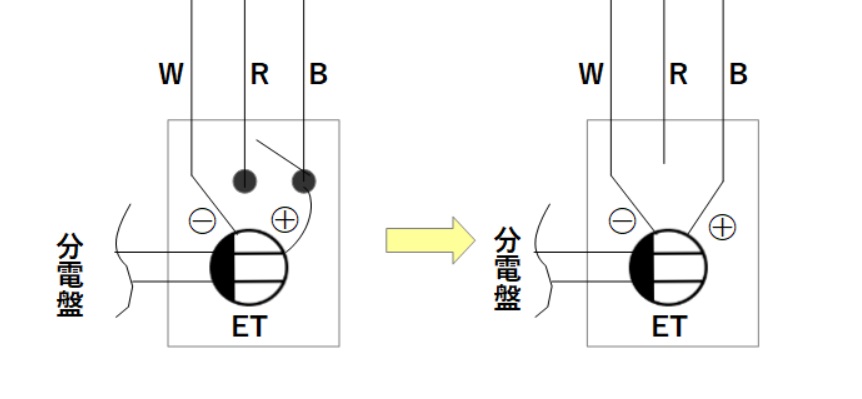

具体的な施工内容は図のとおりです。

今回施工する箇所のすべての100V電源は、この箇所のコンセントの送り穴から分岐する構成になっていますので、この箇所で換気扇への分岐を全て削除することで、換気扇の回路を完全に切り離していきます。

分岐側に使用されているケーブルは3芯のVVFケーブルです。黒線(B:Black)が「給湯器用電源」と「洗面所電源」の⊕極、赤線(R:RED)がスイッチでON/OFFする「換気扇」の⊕極、そして白線(W:White)が両方の⊖極になります。

そこからスイッチを削除して、「給湯器用電源」と「洗面所電源」のみに電気を分岐させる構成にしていきますので、結果として、使用するケーブルが黒線と白線だけになります。赤線は通電しない”死線”となりますが、2芯のVVFケーブルを配線し直すのは面倒なのでこのままとしますw

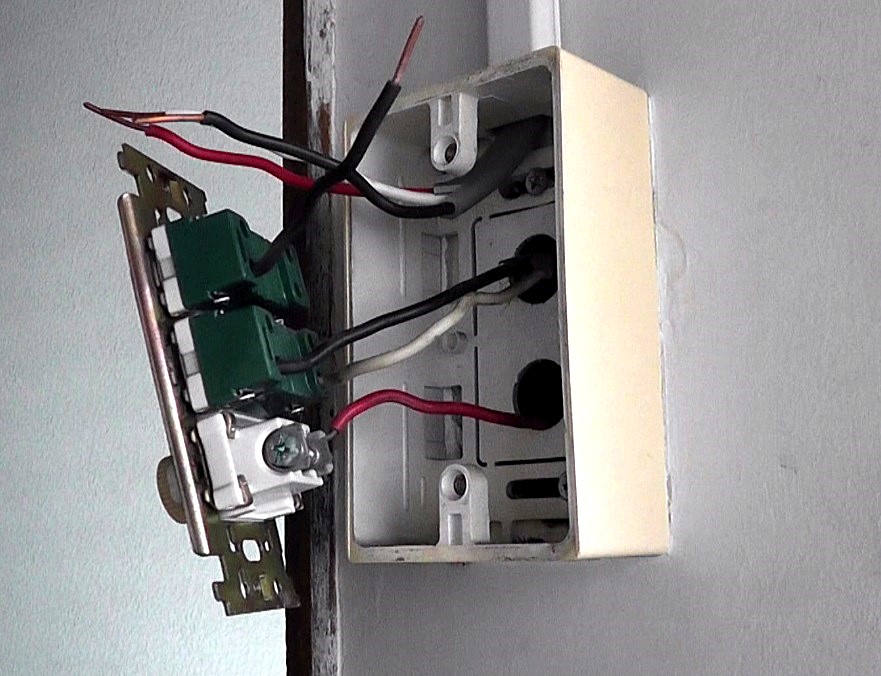

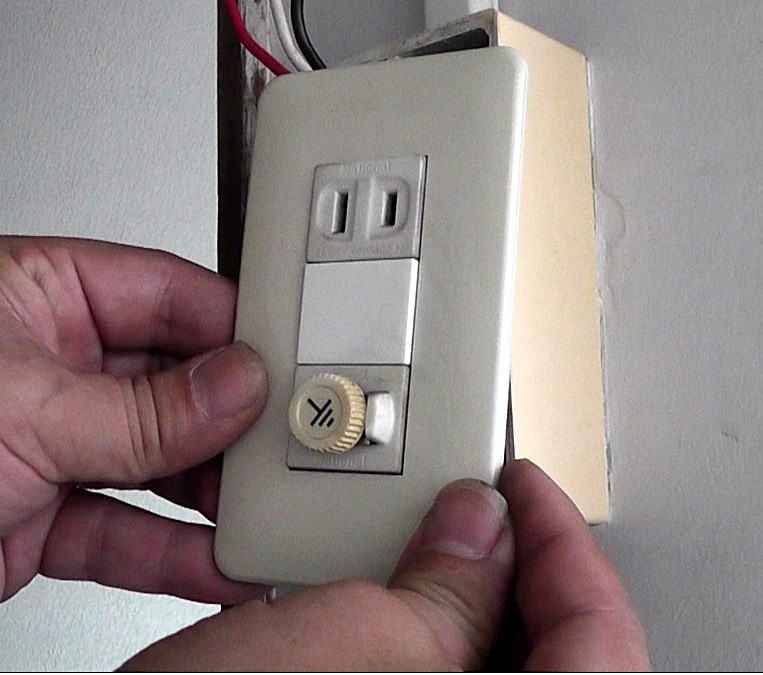

なお、今回施工していくのは写真のコンセントボックスです。ここから一番上の「スイッチ」を削除し、「電源コンセント」と「アース端子」のみが残る構成としていきます。(上部に接続されているモール内に分岐側の電源ケーブル(3芯)が格納されています)

コンセントの分解方法などは、下記リンクのページでまとめていますのでご参考にしていただければと思いますが、コンセントを分解すると各器具の裏面に電源ケーブルが接続されていますので、そのケーブル接続を外してスイッチ側(換気扇回路)を分離していきます。

なお、今回は分電盤のブレーカーは落とさずに活線(通電状態)で作業していきたいので、ここではスイッチを削除するだけとし、「給湯器用電源」と「洗面所電源」に分岐する電源ケーブルは接続を外した状態にしておきます。(すべての施工が完了したら、送り穴に接続して通電させます)

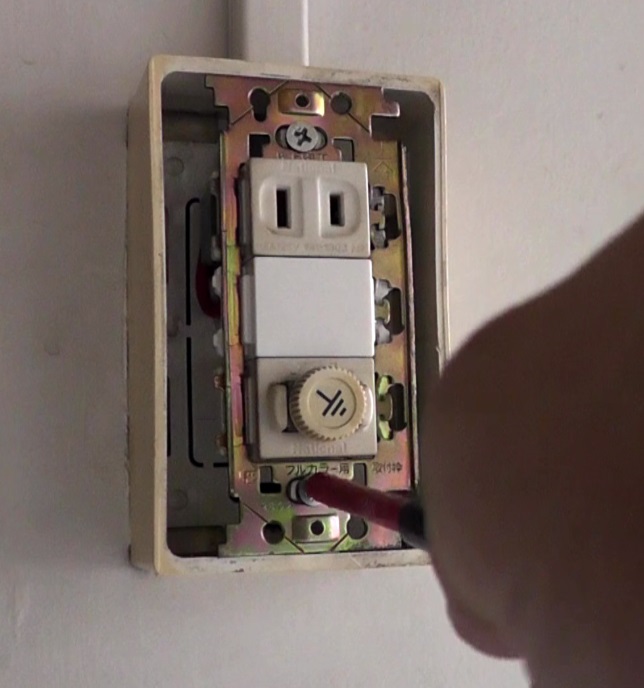

写真が分岐側の電源ケーブルの接続を全て外した状態です。この状態であれば、分岐側の電源ケーブルは通電しません(安全ブレーカーを落とさなくても安心して作業することが出来ます。)

ここまで出来たら、連用取付枠(金属フレーム)の上段に取り付けられているスイッチを取り外していきますが、電気工事のルールとして、連用取付枠に機器を2個取り付ける場合には、上段と下段に取り付けて、真ん中はブランクにするという決まりがあります。

よって、上段のスイッチを取り外したら、電源コンセントを上段に移動させて、上段が電源コンセント、下段がアース端子という構成にしていきます。

なお、機器からの電源ケーブルの外し方や、連用取付枠からの機器の外し方などは、下記リンクのページにてまとめていますので、ご参考にしてみてください。

また、上段と下段のみの構成にした場合は、真ん中の段が”開口”になってしまうので、その穴は写真のように”ブランクチップ”と呼ばれるパーツで埋めておきます。

コンセントプレートがアイボリーっぽい色なのに、手元にあったブランクチップがホワイトだったので…見た目的には若干違和感がありますが、まあ、おふくろはそんなこと気にしないでしょう。多分。(笑)

なお、ブランクチップはAmazonなどでも購入できます。商品リンクを下記に貼っておきますのでご参考にしてみてください。

以上で、スイッチの削除作業は完了です。(分岐する電源ケーブルは最後に接続していきます)

3.換気扇用電源ケーブルを切り離す

続いて、壊れた換気扇を今回の電源配線から切り離していきます。(1項で説明した②の作業です)

具体的に行う作業は図のとおりです。(2か所ある「×」印部の電源ケーブルを切り離していきます)

まずは、換気扇用の電源が、屋外の防水ジョイントボックスから分岐しているので、そこから換気扇用の電源ケーブルを切り離します。

そして、この後の施工(4項の作業)で、屋内の洗面所電源の配線が完全に屋内配線になるよう修正していきますので、同時に洗面所電源用の電源ケーブルの接続も切り離しておきます。(切り離した電源ケーブルの先端は、屋内側に引き込んでおきます。

写真の矢印部品が屋外の防水ジョイントボックスになります。いつからそこに存在していたのか?私にはわかりませんが…かなりの年季を感じさせますね。

屋内からのケーブルが、左下の板金部分から2本出て来ていますが、1本は2項で施工したコンセントボックスから分岐している電源ケーブルで、もう1本は洗面所電源に向かってこのコンセントボックスから(屋内に向かって)分岐しているケーブルです。

そして、右側に見える電線管に伸びる2本のケーブルが、換気扇用の電源ケーブルと給湯器用の電源ケーブルになります。

ジョイントボックスの蓋を開けると、中はこんな感じです。リングスリーブで接続された4本の電源ケーブルが、すし詰め状態で格納されていました。

今回は、このリングスリープの接続部分をVVFストリッパーで全てカットし、そのまま残すケーブルを差し込み型コネクタで接続し直していきます。

なお、ケーブルどうしの接続方法として、コスト的にはリングスリーブの方が圧倒的に優れていますが、接続後に絶縁する必要があることを考えると、施工性は差し込み型コネクタの方が優れていますので、DIYの私の施工では、常に差し込み型コネクタを使用しています。(屋外では使用してはいけないみたいな話もありますが、まあ防水ジョイントボックスの中なら大丈夫でしょう。)

差し込み型コネクタの施工方法は下記リンクのページにて詳しく説明していますのでご参考にしてください。

そして、差し込み型コネクタの商品リンクも下記に貼り付けておきますので、ご購入する際はご参考にしてみてください。

差し込み型コネクタで必要な接続を行って、余分なケーブルを除去すれば、こちらの作業は完了です。

4.洗面所電源を屋内配線化する

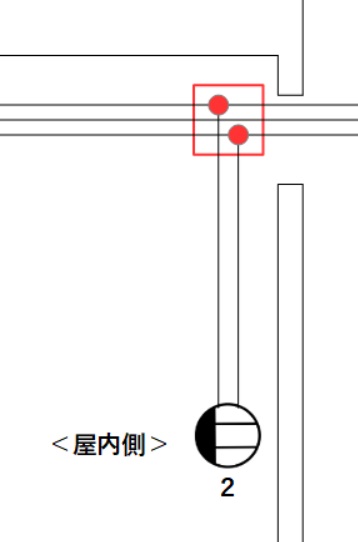

続いては、屋外のジョイントボックスから分岐していた洗面所用の電源を、屋内で分岐する構成に変えていきます。(1項③の作業です)

ここで行う作業の具体的内容は図のとおりです。

今までは、わざわざ屋外のジョイントボックス経由で供給されていた洗面所の電源を、屋内で分岐させて、屋内で完結する配線に変えていきます。

この辺は、施工作業者の好みもあるでしょうが、個人的には一度屋外に出た電源をもう一度屋内に戻していく構成ってどうなの?と思いました。私はプロではないので、当時施工されたプロの方の考え方の方が合理的なのかもしれませんが…うーん。ここは私的になんとなく許容できませんでしたねww せっかくの機会なので、屋内で完結する配線に変えていきます。

ケーブルの接続には差し込み型コネクタを使用していきますが、接続部が剥き出しになるのはあまり良くないです。本来であれば、外観の美しいジョイントボックスを準備するべきところですが…今回私が準備したのは、下記のジョイントボックスです。

カワグチさんのナイスハットHタイプです。通常は屋根裏などで使用されるジョイントボックスなりますので、人目に触れる部分に使用するものではないですが…まあ、おふくろは気にしないでしょうww

施工後の状態はこんな感じです。洗面所の天井なんて誰が見る?と思いましたので、見た目は度外視しました。(なら、屋外分岐の方がきれいじゃね?という意見もありますが、受け付けませんw)

気になるとすれば、こちらの洗面所は脱衣場になので、お風呂に入ったら体を拭くスペースです。その際の水蒸気は多少気になるところですが…まあ、屋根裏で使用できるジョイントボックスですので、その辺も大丈夫でしょう。多分。

以上で、今回予定していた施工は完了です。

5.分岐ケーブルの接続と通電確認

それでは、今回予定していたすべての施工が完了しましたので、2項の作業で接続しないでおいた、分岐側の電源ケーブルをコンセントの送り穴に接続して、施工した部分を通電していきます。

屋外の給湯器のプラグなどは全て外した状態で作業していますので、電源ケーブルを送り穴に接続させても電気は流れませんが、活線(通電状態)での作業になりますので、この辺りの作業は慎重に実施しています。

ケーブルをしっかり接続出来たら、このコンセントボックスを元通りに組み立ててすべての施工は完了です。

施工が完了したら、使用する電気器具のプラグを挿す前に、各部の電圧などを確認します。

下写真は、給湯器を接続している屋外の防水コンセントになりますが、テスターで電圧を測定した結果は、無事100Vの値を示していました。

洗面所のコンセントも異常ありません。無事、100Vが検出されました。

電源から切り離した換気扇用の防水コンセントは、当然ながら0Vです。電気は全く供給されない状態になりました。(防水コンセントは後日撤去します)

以上で、すべての確認も完了です。全て、問題なく施工出来ていることが確認出来ました。

これで、浴室暖房乾燥機を設置するための、下準備が完了しました。次回(③)は、分電盤に200Vの電源を供給するための安全ブレーカーを新設して、その200Vの電源ケーブルを屋外に配線していきます。(ここからが本番ですね!)

追記:その後の、単相200V電源の増設と電源ケーブルの配線、及び浴室暖房換気扇の設置の具体的な工程は、下記リンクの記事をご確認ください。

コメント