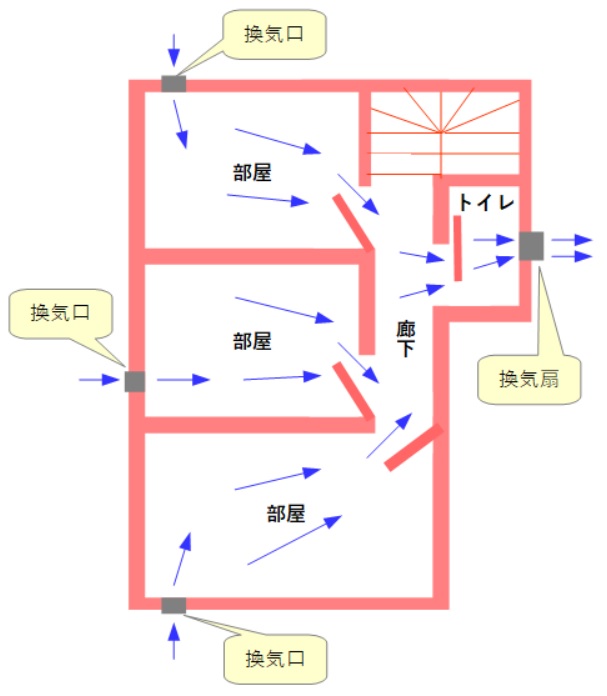

法律で定められている24時間換気システムによる屋内の空気の流れは、各部屋の換気口(通気口)から給気され、廊下などを通ってトイレやお風呂場から排出されるよう設計されています。よって、各部屋で吸った煙草の煙などは廊下側に漏れてしまうことになり、家族間での紛争につながっています。そこで今回は、煙草を吸う部屋の換気口を換気扇に交換し、煙草の煙が部屋から直接排気されて、廊下などに漏れないようにしていきます。下記リンクにて動画も公開していますので、ご参考にしてみてください。

1.24時間換気システムの空気の流れを変える

下記リンクの過去記事では、法律で定められている24時間換気システムにて、家全体の空気の流れがどうなっているか?をまとめました。

結論として、24時間換気システムが適用されている建物の、屋内の空気の流れは、トイレやお風呂場から常に空気が排気されるのを前提としているため、各部屋の換気口(通気口)から新しい空気が給気されて、各部屋からトイレやお風呂場に向けて空気が流れていく設計になっていました。(空気の流れは下図を参照ください)

したがって、その空気の流れの中では、各部屋で汚れた空気は廊下などに流れて屋内全体に拡散されることになります。もし、その部屋の一つで煙草を吸った人がいた場合は、その煙や匂いが家全体に広がるということです。

では、各部屋の汚れた空気(や煙草の煙)が、部屋から拡散しなくなるようにするにはどうしたらいいでしょうか?

その答えは1つです。汚れた空気(や煙草の煙)が発生した部屋から直接排気が行われるようにするしかありません。

そこで今回は、煙草の煙が廊下側に流れて、家族からのクレームが入っている2階西側の部屋(上図の1番上に位置する部屋)に換気扇を設置して、家族からのクレーム問題を解消していきます。

2.換気口(通気口)に設置可能な換気扇(パイプファン)

我が家では下記リンクの記事にて、在宅勤務が増えて仕事場となった私の寝室に対して、換気口(通気口)を換気扇に交換するDIYを行っています。

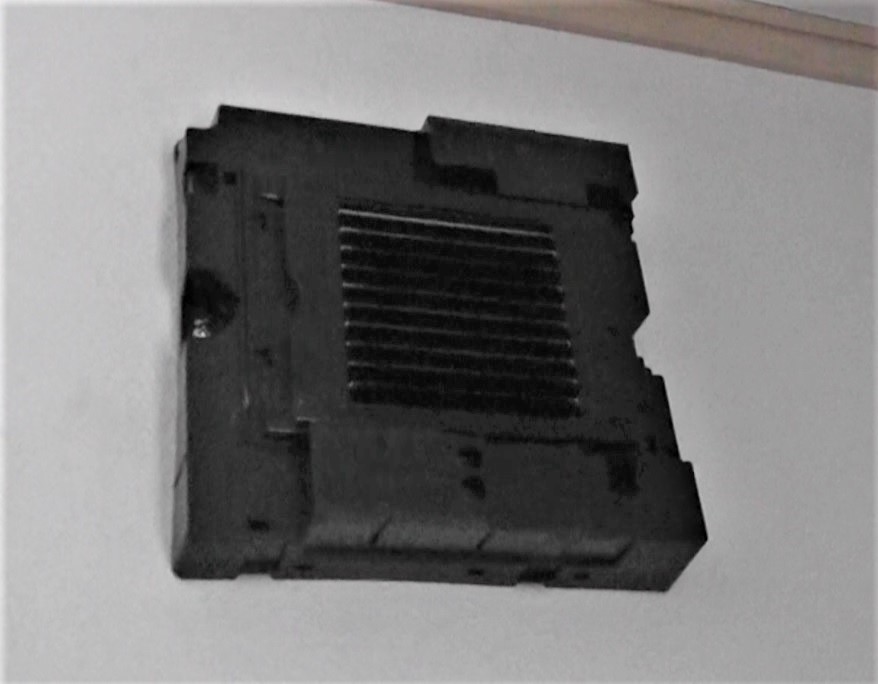

その際に使用したのは下記のPanasonic製パイプファン ”FY-08PDEPD”です。

こちらのパイプファンシリーズは換気口(通気口)に使用されるΦ100mm塩ビパイプにピッタリ適合するの換気扇なので、換気口(通気口)からの置き換えに最適です。

更に、スイッチをオフにすると電気式のシャッター(写真参照)が閉まるので、換気扇が稼働してない状態でも、ゴキブリなどの侵入を許しません。

ただし、電源ケーブルを端子に直接接続する機器になるので、壁内に電源ケーブルを配線して、電源をオン・オフするための「スイッチ」を設置するなどの電気工事が必要となりますが、各部屋での排気を行うためには最適な製品ですね。

今回は、この寝室に設置したシャッター付き換気扇(パイプファン)を、煙草の煙でクレームが入っている2階西側の部屋にも設置していきます。

3.換気口を換気扇(パイプファン)に置き換える施工内容

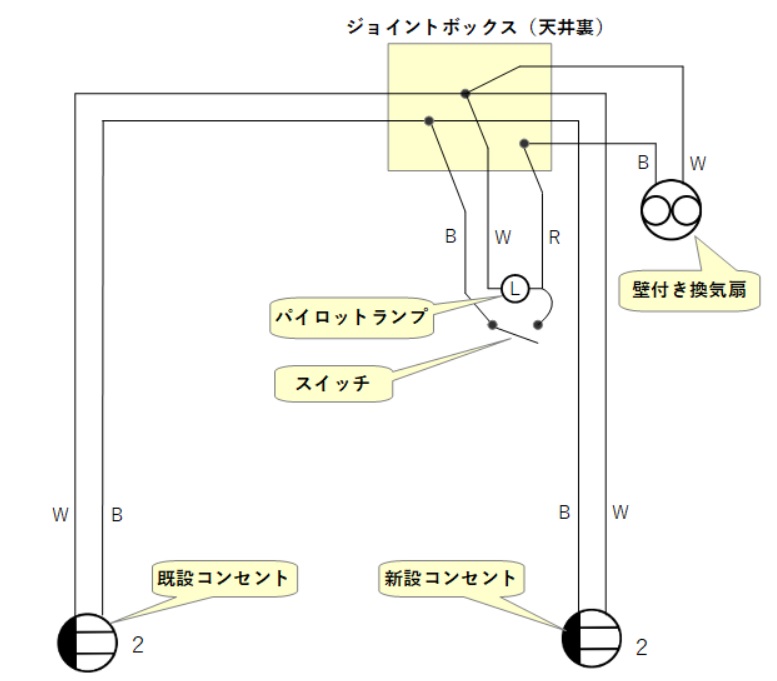

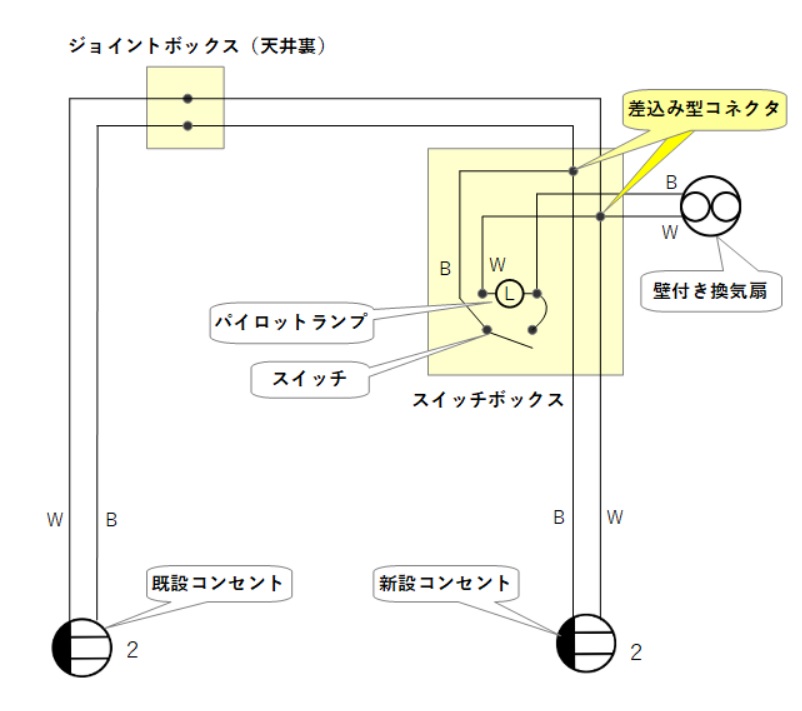

今回の換気口を換気扇に置き換える施工で想定している電気工事の配線図は図のとおりです。

まず、必要な電源は、部屋の対面にある既設コンセントから送り穴を使用して分岐させます。それを天井裏のジョイントボックスまで引き回して、換気扇やスイッチなどへ配線していく構成です。

また、換気扇のスイッチ部にはパイロットランプを設けて、換気扇の動作状態がわかるようにしていきます。(そういう小細工が結構好きですw)

そして、ついでの施工として、換気扇の下方には2口のコンセントを1つ増設します。

その施工内容(各部の位置関係とケーブルの配線)を部屋の断面図にて表すと図のようになります。

施工のポイントは、屋根の傾斜の影響で、部屋の天井が斜めになっている部分(矢印部)に、どう電源ケーブルを通すか?でしょう。(それ以外は、特に難しそうな部分はなさそうです。)

屋根裏側のスペースが傾斜部でかなり狭くなっているので、かなりの難工事になることが予想されますが、まあ、想定通りに施工できなかったら、その都度対応を考えるということで、まずは施工を開始してみましょう。

4.屋根裏から換気扇までの電源ケーブルの配線

最初に、壁面にスイッチ用の穴を開けて換気扇付近に電源ケーブルを配線していきます。

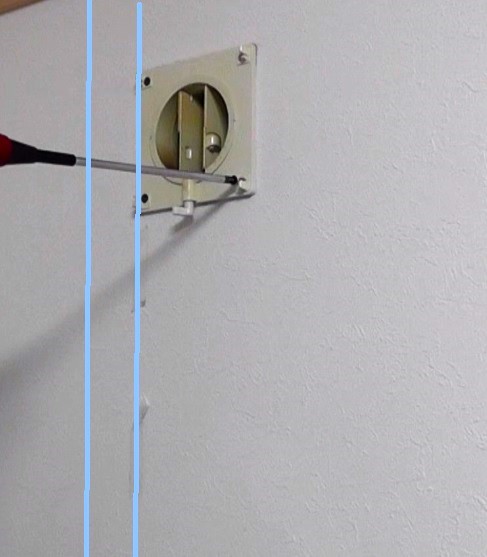

まずは、現状の換気口(通気口)のカバー(ルーバーパネル)を取り外して、換気口(通気口)を取り外します。換気口は、写真のように角の4か所のネジで固定されているだけのものが多いと思いますので、そのネジを取り外すだけで、壁の穴から換気口本体を引き抜きくことが出来ます。

続いて、壁裏センサーなどを使用して壁内の間柱の位置を確認し、間柱がある位置に目印(マスキングテープ)をつけます。

確認の結果、今回施工する箇所には、写真の水色線の位置に間柱があることがわかりました。換気口(通気口)の通気管となっている塩ビパイプ(Φ100mm)が、真横(左側)にある間柱にネジ固定されている感じですね。

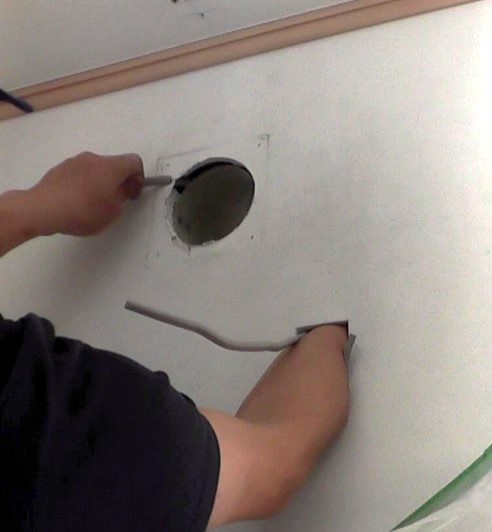

間柱の位置が確認出来たら、その位置を避けてスイッチの位置を決め、壁に穴を開けていきます。開ける穴の形状は壁内に埋め込むコンセントボックスと同形状です。

なお、今回は石膏ボードを挟み込んで固定する(間柱にネジ固定しない)コンセントボックスを使用しますので、その挟み込む部分(金属の羽根)のスペースが確保できるよう、間柱から少し距離を取った位置に穴を開けていきます。(間柱にネジ固定するタイプのコンセントボックスを使用する場合は、間柱のすぐ横に穴を開けます。)

なお、住宅の壁は石膏ボードであることが多いので、カッターなどでも穴あけすることが出来ますが、写真のようにマルチツールを使用すると加工が楽ですね。

この辺りの壁への穴あけやコンセントボックスの埋め込みなどの作業は、下記リンクの記事でも詳細をまとめていますので、ご参考にしてみてください。

壁面に穴が開いたら、写真のようにそこから電源ケーブルを挿入して、その電源ケーブルを屋根裏まで通線していくのですが…何度やっても途中で引っかかってしまい屋根裏まで通すことができません。

屋根裏からの通線にもトライしてみますが…何度やってもダメです。

更に、いつもの「釣り糸」と「おもり」を使用した通線方法も試しましたが…今回は垂直方向だけの通線ではない(斜めの空間への通線になる)ので、重力の力に頼る方法では解決できませんでした。

そこで今回は、下記の通線用のワイヤー(10m)を追加で準備してトライしてみました。

上記の通線ワイヤーは、壁内に配置されたCD管などにケーブルを通すための通線工具ですが、ワイヤーの持つ「硬さ」と「適度な柔軟性」で、壁内への直接通線にも使用出来るのでは?と考えての投入です。

結果は、壁面に開けた穴からワイヤー挿入しても上手くはいかず…屋根裏側から挿入してもダメでした。(これは困りました。)

こうなってしまっては、ケーブルを通線するためだけの穴を追加で開けて、なんとかケーブルを通していくしかありません。(あまりやりたくなかったのですが、最終手段の発動です。)

では、どこに穴を開けるのが適切か?ですが、今回は、壁側と屋根裏側の両方向にアクセス出来る”天井の傾斜しているエリア”に穴を開けるのが最適でしょう。

天井の傾斜部に写真のような穴を開け、その穴を中継ポイントとして屋根裏と壁内の両方にアクセスして電源ケーブルを通しました。(これで最難関のケーブル通線工程はクリアです!)

ただし、天井に追加で開けた穴は、基本的には以後使用しない穴になります。最後に化粧カバーで塞くなどして別途処理します。(チェック用の穴として、着脱が出来る構造にはしておきます)

これで換気扇設置箇所から屋根裏まで1本の電源ケーブルが通線出来ました。しかしながら、今回の配線図では、屋根裏のジョンとボックスから換気扇方向に3本のケーブルを通線する設計となっています。この経路に3本のケーブルを通すのはちょっと難しそうです。

そこで今回の施工は、図のように配線図を変更することにしました。

まず、通線の難しかった屋根裏から換気扇側へ通すケーブルの数は1本に変更します。そして、屋根裏のジョイントボックスで実施する予定だったケーブルの接続は、壁面に設置するスイッチボックスの中で行う構成にします。

結果、スイッチボックスにジョイントボックスとしての役割を担わせる設計になるため、スイッチボックス内のスペースが足りるか?が少し心配ですが、まあ、何とかなるでしょう。(接続に使用するのは差し込み型コネクタです)

また、換気扇側から屋根裏に引き回したケーブルを、既設コンセントまでそのまま引き回すと、ケーブルの取り回しが難しくなってしまいそうです。そこで、換気扇から屋根裏に引き回すケーブルと既設コンセントからのケーブルを別ケーブルにして屋根裏のジョイントボックスで接続する構成とします。(ケーブルを継ぎ足すためだけにジョイントボックスを使用します。)

この構成の場合、スイッチボックス周りの配線は渋滞しますが、その他の配線はかなりシンプルな構成になります。今回はこの構成に設計変更して以降の施工を実施していきます。

5.既設コンセントから分岐する電源ケーブルの配線

設計変更含めた施工の方針が決まったら、対面側の既設コンセントの送り穴を使用して電源ケーブルを分岐させていきます。

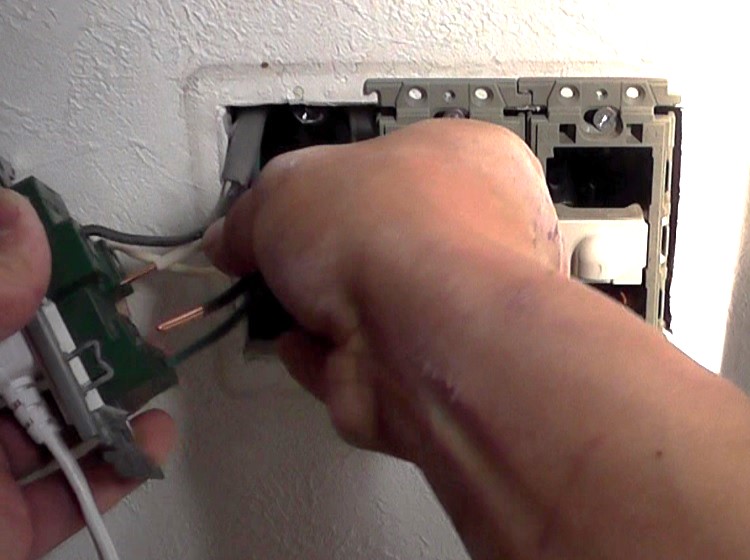

まずは、既設コンセントを分解して、屋根裏側から壁内配線したケーブルをコンセント付近まで通していきます。

なお、今回も例によって、分電盤のブレーカーを落とさず作業しているので、コンセントの分解含めた作業は慎重に行います。(ブレーカーは落として作業するのが電気工事の基本ですが、室内のPCがずっと動いているので止むなく…)

コンセントの分解方法などは下記リンクにてにて詳細をまとめていますので参考にしてみてください。

既設コンセントの分解が出来たら、屋根裏からその位置まで電源ケーブルを通していくのですが…この既設コンセントには、テレビ用の同軸ケーブルや、LANケーブル用のCD管などが接続されているので、壁内の空間がかなりの渋滞を起こしています。。。ケーブルを通そうとするも、何かに引っかかってなかなかケーブルが通せません。

購入した通線ワイヤーなども投入してトライしますが、ダメです。

そうなると、垂直方向の壁内へのケーブル配線で登場するのは、やはり「釣り糸」と「おもり」ですね。

写真のように、短い竿を使用した穴釣りの要領で、屋根裏から壁内に釣り糸につけたおもりを落とし込みます。(写真が暗くてわかりにくいですが、左側に映る私の手に短いリール竿が握られていますw)

落とし込んだおもりを既設コンセント側でキャッチすることが出来たら、その釣り糸に電源ケーブルを括りつけて壁内に通していきます。

屋根裏から既設コンセントまで電源ケーブルが通せたら、そのケーブルを換気扇側のケーブルと接続します。

ケーブルどうしの接続は、みんな大好き差し込み型コネクタです。写真はジョイントボックスの土台付近で接続された差し込み型コネクタ(2個)ですが、この上から土台にプラスチックカバーを取り付けて格納すれば、既設コンセントからの電源ケーブルの配線は完了です。

なお、その後の施工の安全性を考慮して、既設コンセントの送り穴への電源ケーブルの接続(電源の分岐)は、換気扇側含めたすべてのケーブル接続が終わったあとに行います。(そうすることで、一連の配線作業を無通電状態で施工することができます。)

6.換気扇周りの電源ケーブルの配線と接続

続いて、換気扇側の電源ケーブルを配線して、それぞれに必要な接続を行っていきます。

まずは、スイッチ部から、下方に増設する電源コンセントまでの電源ケーブルを配線します。

電源コンセントを新設する壁面に穴を開け、スイッチ部から壁内配線した電源ケーブルをその穴に通し、コンセントボックスの穴からケーブルを引き出した状態で固定します。(写真の状態です)

そして、通したケーブル先端の被覆を剥いて必要な加工を行い、連用取付枠に固定されたコンセント機器の端子に接続して仕上げます。

今回は換気扇の設置をメインとした記事なので、コンセント増設に関する作業の詳細は割愛しますが、具体的な作業内容は下記リンクの過去記事で詳しく紹介していますので、ご参考にしてみてください。

増設するコンセントの施工が完了したら、今度はスイッチ部から換気扇へ電源ケーブルを通す作業です。

換気扇に接続するケーブルを壁から引き出す位置は、換気扇の施工説明書に記載されています。その寸法に合わせて壁に穴を開け、その位置から電源ケーブルを引き出していきます。(写真の左手位置の穴が、換気扇接続用の電源ケーブルを引き出す穴です。)

ただ、我が家のように、通気管用の塩ビパイプが左側の間柱に固定されている場合は、施工説明書の寸法通りだとケーブルを引き出す穴の位置が間柱と重なってしまうはずです。穴位置は多少ずらしても施工できますので、状況に合わせて調整しましょう。(塩ビパイプは左右どちらかの間柱にネジ固定されているはずなので、1/2の確率で施工説明書の寸法では施工できないということです)

換気扇の設置位置まで電源ケーブルが通せたら、そのケーブル先端をVVFストリッパーなどで施工説明書通りに加工して、換気扇に接続していきます。

なお、換気扇へのケーブル接続は、加工した芯線を端子に差し込むだけです。(差し込み型コネクタと同じような構造です。)芯線が外側から見えなくなるよう、奥までしっかり挿し込みます。

また、換気扇の端子の近傍には、換気扇を設置した状態でケーブル接続部(端子部)に負荷がかからないようにケーブルを固定する機構があります。ケーブルの抜け止めにもなっていますので、しっかり固定してフォーミングしておきます。

電源ケーブルを換気扇に接続出来たら、換気扇を壁面に固定していきます。

換気扇の固定は左右中央のネジにて行いますが、固定面が石膏ボードの場合は固定力が弱くなるので、ネジを打つ箇所に石膏ボード用の樹脂製アンカーなどを打ち込んで固定力を強化します。

我が家の場合は左側は間柱にネジ固定出来ますが、右側は石膏ボードのみなので、右側にアンカーを打って固定を強化しました。(写真の穴の右側にアンカーが打ち込まれています)

また、我が家の通気管(塩ビパイプ)は、壁との隙間がかなりある状態で固定されておりましたので、その隙間をアルミテープで埋めておきました。(写真のように隙間を完全に塞いで対応しました。)

その状態で、通気口に換気扇(のモーター部)を挿し込んで、左右のネジでしっかり壁面に固定すれば、換気扇の固定は完了です。

続いて、スイッチ部の施工を行い、通線した各ケーブルを接続していきます。

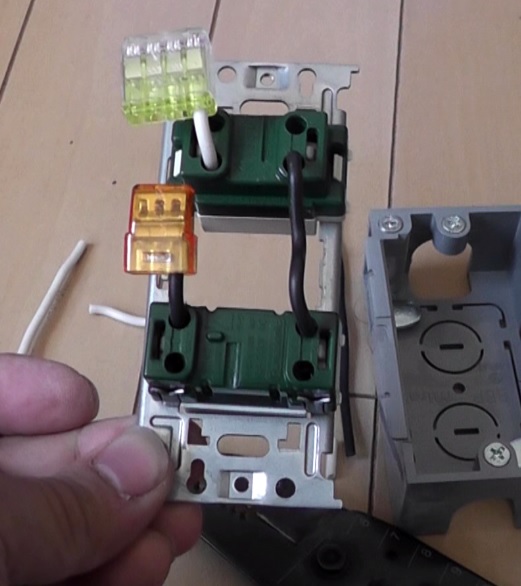

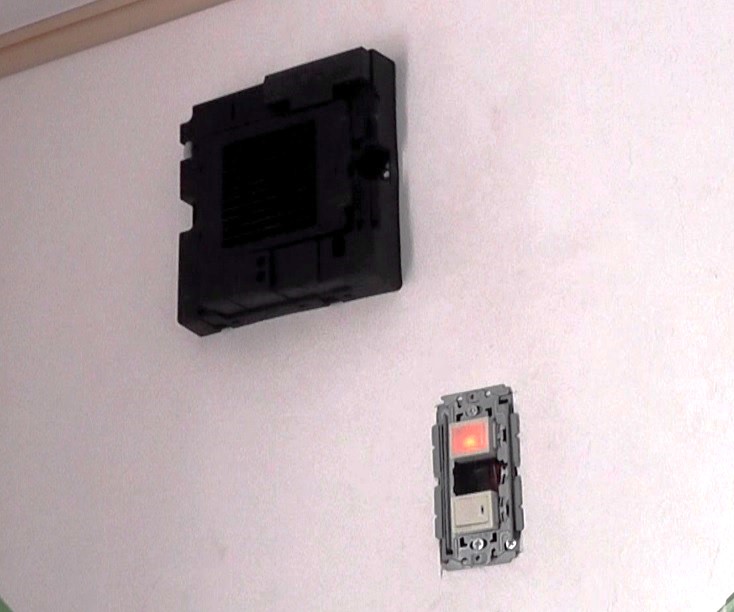

まずは、先ほど設計変更した配線図のとおりになるよう、スイッチとパイロットランプにケーブルを接続します。

なお、連用取付枠の上側にパイロットスイッチを固定し、下側にスイッチを固定しました。(3連の連用取付枠に2個の機器を固定する場合は、上下に機器を固定し、真ん中をブランクにするルールになっています)

そして、各ケーブルの接続は、スイッチボックスの中で挿し込み型コネクタを使用して行いますので、接続用の挿し込み型コネクタもスイッチ裏面側のケーブルに接続しておきます。(写真のとおりですね)

スイッチとパイロットランプへのケーブル接続が出来たら、配線した各ケーブルを挿し込み型コネクタに接続して、すべてのケーブルの接続します。

接続が完了したら、接続したケーブル類をコンパクトに折り畳み、スイッチボックスの中に格納します。(写真の状態です)

今回は挿し込み型コネクタをスイッチボックス内に格納しているので、スイッチボックス内がかなりパンパンになってしまいましたが、何とかすべてのケーブルをボックス内に収納してネジ止めすることが出来ました。

以上で、換気扇側の施工は完了です。なお、スイッチ部のカバープレートの装着などは、いつでもできる作業になるので、すべての動作が確認出来てから取り付けていきます。

7.既設コンセントの送り穴へのケーブル接続と動作確認

換気扇側の施工が完了したら、電源ケーブルを通線しただけで接続していなかった、既設コンセントの電源分岐を行っていきます。

施工は、既設コンセント裏面の空いている送り穴に電源ケーブルを挿し込んでいくだけです。

この辺りは、基本的に分電盤のブレーカーを落として行う作業になりますが、前述のとおり、PCが動いていてブレーカーを落とせないので、通電状態のまま慎重に接続します。(ただし、換気扇側のスイッチは全てオフにして、接続した瞬間に電気が流れることがないよう配慮しています。)

これで、換気扇側に電力が供給されるようになりました。電源分岐をした既設コンセントを元に戻して(カバープレートなどを取り付けて)換気扇の動作などを確認していきます。

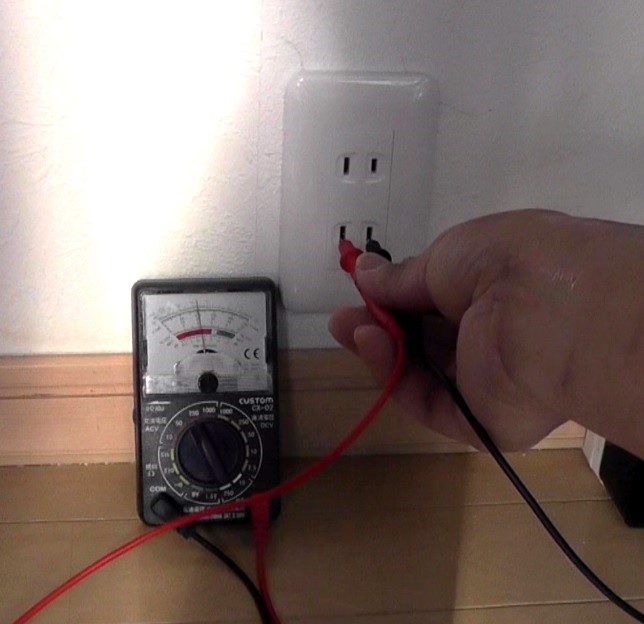

まずは、増設したコンセントに100Vの電源が供給されているか?を、テスターを使用して確認します。

テスターの端子をコンセントの穴に付き挿して、その交流電圧を測定すると…しっかり100Vを表示しました。増設した電源コンセントの電圧には問題はなさそうです。

なお、ここでの電圧表示がおかしい場合は、接続に何らかの問題があると思われます。その状態で換気扇のスイッチを入れると危険ですので、施工内容を今一度しっかり確認しましょう!

続いて、換気扇の動作を確認していきます。(問題ないとわかっていても、意外にドキドキする瞬間ですw)

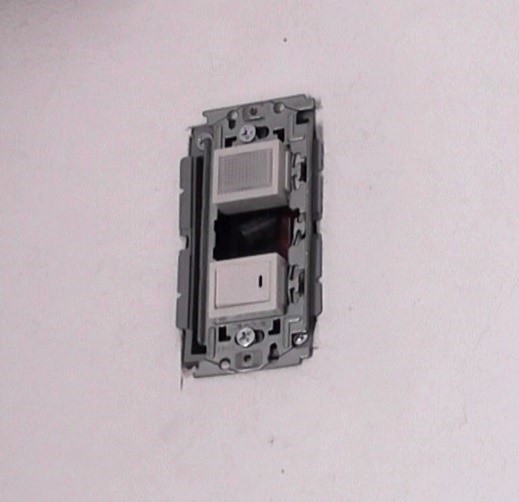

スイッチを入れると写真のとおりパイロットランプがオレンジに点灯し、換気扇の電気式シャッターが開いて換気扇が動作し始めました。

スイッチをオフにするとパイロットランプが消灯して、換気扇が停止。そして、少しだけ遅れて電気式シャッターが「カシャ」っと小気味よく閉じます。

結果として、換気扇の動作も全く問題ありませんでした。そして、換気扇の消し忘れ対策として設置したパイロットランプの視認性もバッチリです。(施工としては、当初の設計通りで完璧ですねw)

8.換気扇の仕上げ作業と通線用に開けた穴の目隠し

動作に問題ないことが確認出来たら、施工した箇所の仕上げ作業を行っていきます。

まずは、設置したスイッチ部にカバープレートを被せて、換気扇にルーバー状のカバーを取り付けます。(写真の状態になりました)

今までは、壁面に紫外線でかなり黄変した換気口(通気口)が付いていましたが、真っ白な換気扇に変わり、見た目も良くなりました。

ただ、今回スイッチ部には、手元にあったベージュ色の部品を使用したので…壁の白との対比で少々違和感がありますねw(増設した電源コンセントは、今回新たに白の部品を購入したので、違和感はありません)

最後に、ケーブルを通すためだけに天井に空けた傾斜部の穴に目隠しをしていきます。

天井に空けた穴は、通常のコンセントよりも長手方向がかなり短い状態で穴を開けていますので、通常はコンセントボックスとの固定に使用する上下のネジ穴を利用して、石膏ボード表面に連用取付枠をネジ固定していきます。

なお、連用取付枠の下側には石膏ボード裏側に柱が配置されていたので、その柱にしっかりネジ固定することが出来ました。

しかしながら、連用取付枠の上側には固定する柱がありませんでしたので、石膏ボードの裏側に写真のような木片を配置して、そこにネジを打ち込みました。そうすることで、連用取付枠と木片が石膏ボードを挟み込む構成になり、しっかり固定することが出来ます。

そして、その連用取付枠に穴のない目隠し用のカバープレート(写真)を取り付ければ、穴の目隠し作業は完了です。

以前に、壁面に元々あったスイッチを移動させるDIYを施工した際は、元の穴に穴と同形状の石膏ボードを嵌め込んで、壁紙を貼り直すという面倒な作業を行いましたが、今回は天井なのでこの程度の外観で十分でしょう。むしろ、カバーを嵌めただけの状態であれば、今後、何かあった時の点検口として利用出来ますので、その方がベターと判断しました。(以前に施工したスイッチ移動のDIYの詳細は下記リンクの過去記事でまとめていますので、ご参考にしてみてください。)

以上で、今回の施工は全て完了です。やはり、天井の傾斜部分のケーブル配線がかなり大変でしたが、無事施工が出来てよかったです。

これで、煙草の煙がこの部屋から屋外に直接排気される構成になりました。煙草の煙が廊下などに漏れなくなることで、家族間の争いも減ることでしょう。(っていうか、煙草は室内ではなくて、ベランダで吸えよって話もありますがww)

コメント